2025年春节档,动画电影《哪吒之魔童闹海》创造了史无前例的票房奇迹,这是“80后”导演饺子的第二部电影长片。而在去年年底,“90后”导演邵艺辉的《好东西》如同一场轻盈的飓风,撕开都市女性的生存褶皱,掀起了女性主义电影的新潮流。青年导演们正以多元和蓬勃的创造力,重构着中国电影的美学光谱与市场版图。

根据猫眼专业版发布的《2024中国电影市场数据洞察》显示,在2024年票房超过1000万的电影中,1980年后出生的导演已达56%,“80后”导演成为中流砥柱,“90后”导演正浮出水面。江山代有才人出,国产电影正经历新的代际革命。只不过我们已很难再用中国电影研究惯用的“代际论”方式界定他们的美学身份,绘制出清晰的整体画像。他们是难以归类,也拒绝定义的一代人。本文的观察,也只是对2020年以来我国青年导演创作的一次粗疏的巡检。

“千禧一代”的电影现实

当下活跃在中国电影场域中的青年导演,大致可以归为“千禧一代”(Millennials)。按照概念提出者威廉·施特劳斯和尼尔·豪的划分,“千禧一代”大概指的是20世纪80年代初至90年代中期出生的群体。这一代人成长于信息化技术快速发展的时代,作为影像文化的一代,有更为便捷的创作门槛与更为普及的电影教育。因而相比前辈导演,他们有更早熟的影像技法和更开放的艺术目光。作为改革开放与独生子女政策下成长起来的一代,他们也更加强调个体意识,追求多元差异的价值理念。

当“千禧一代”在2020年涌入国产电影行业时,他们面临的是多重复杂的语境。从影视行业来看,2018年前后热钱开始离场,随后全球疫情的突袭加重了行业的困境,推动中国电影进入提质减量的转型期,技术水准与艺术质量愈发得到重视。在这种背景下,经受过专业训练的学院派导演明显回潮。非科班的跨界导演虽仍然常见,但知名演员“演而优则导”的现象在近年来日益减少,饺子、郭帆等技术向的创作者更受青睐。

在日趋冷静的市场环境下,青年导演更加依赖通过各类青年导演扶持计划出道,或在资深电影人的帮助下成长。从上海国际电影节创投单元、FIRST青年电影展、平遥国际影展、金鸡百花电影节等电影节展创投单元,“青葱计划”“金钥匙创投”等行业协会创投,到“坏猴子72变电影计划”等电影公司商业创投以及贾樟柯的“添翼计划”等个人名义创投,不断成熟的行业扶持机制为青年导演的生长提供了土壤。邵艺辉、文牧野、霍猛、申奥、戴墨、魏书钧、刘江江等新锐导演,都是通过各类创投进入大众视野。他们需要把握商业与艺术的平衡,打磨更极致的创意,才能在日益激烈的竞争中突出重围。

从更广阔的社会语境来看,青年导演面临的是媒介环境、情感结构与文化生态的多重变更。数智技术的快速迭代推动社会进入深度媒介化阶段,人们的生活前所未有地被数据化、流量化,前所未有地处在媒介集群所交织出的重重连接中。流媒体观影从影院分流了大量年轻观众,短视频、微短剧等新故事形式不断发起挑战,电影遭遇本体与市场的双重危机。家庭结构的原子化与社会交往的虚拟化,推动不同趣缘群体的小叙事流行。同时,“情绪价值”“精神状态”成为时代关键词。

以何种姿态回应上述复杂的社会现实,成为观察这群青年创作者的一个有趣切口。总的来看,他们对于现实的书写大致呈现出两种路径:一是退回自我,讲述隐秘的个体经验,构造关于过去与故地的本真性神话;二是介入现实,以多元社会议题贴合时代情绪,寻求群体认同与大众共鸣。在自我与现实的对望中,青年导演们表现出不同的精神姿态。

自我、元电影与怀旧叙事

初出茅庐的年轻导演尤其是学院派,常常执着于作者气质与个人风格的表达。他们的许多作品表现出背对现实的倾向,无意将镜头化作社会的显微镜与手术刀,而是沉迷于自我的表达,制造着私人化的精神空间。例如,陈小雨的《不要再见啊,鱼花塘》(2021)带有强烈的私密属性。导演基于自身的成长经验,编织着亲情与爱的迷幻世界。魏书钧的《河边的错误》(2023)虽改编自余华的先锋小说,但影像语言里透露出导演独特的艺术旨趣。孔大山的《宇宙探索编辑部》(2023)在伪纪录片与超现实混杂的风格里散发出迷离、荒诞、谐谑的浪漫主义气质。他们的创作多是自我经验的投射,有着对于自我的深深迷恋。

有趣的是,在表述自我经验的过程中,“元电影”成为当下许多青年导演钟爱的形式。所谓“元电影”(meta-cinema),即关于电影的电影。“元电影”是一种自我指涉与自我反思的形式,其本质特性在于通过暴露自身的界面与媒介创造出更为复杂的话语空间,以此反思电影本体或虚构与现实的关系等其他议题。《野马分鬃》(2020)通过主人公左坤和好友混迹于低成本电影剧组的经历,对剧组的权力关系进行了揶揄与嘲弄;《永安镇故事集》(2021)进一步以戏中戏的方式对电影圈的格局进行了全方位的展示与拆解;同在2023年上映的《不虚此行》《走走停停》《银河写手》则不约而同地聚焦编剧行业的生存困境。

“元电影”的流行,在一定程度上因为拍摄与电影有关的故事,对于社会经验较少的青年导演而言是一种题材的便利。但有时距离电影太近意味着距离现实太远。过度聚焦影视圈的狭小天地,过早地反思电影、审视电影,容易暴露创作者在精神与经验层面的匮乏。因此,适时地远离电影自身,拥抱更加开阔深邃的现实世界,是当下许多年轻导演需要思索的问题。

青年导演背向现实的姿态,还体现在怀旧叙事的流行。“千禧一代”是早熟的一代,改革开放造就的剧烈变动和信息时代的知识爆炸让他们过早地长大成人。怀旧文本由此成为他们早熟的生命经验的重要补充物。王子川的《朱同在三年级丢失了超能力》(2023)回到“80后”“90后”熟悉的校园,以悲喜杂糅的口吻讲述小学生朱同的成长故事,建构了一则童年消逝的成长寓言。《宇宙探索编辑部》里的主人公唐志军在20世纪八九十年代曾风光一时,但很快沦为时代浪潮下的失败者。影片以他的呓语与呢喃,回瞥着一个在他看来充溢着理想主义的时代。电影《从21世纪安全撤离》(2024)甚至直接在片名中宣告从现实撤离。影片不断地回返1999年——这个在当代人感觉结构与集体记忆里难以磨灭的时间界标。通过重回故地与召唤记忆的方式,影片制造了关于过去、家园、本真性的神话,让在赛博时代与成人世界里遭遇精神危机的中年人得以重返心灵原乡。

在频繁回瞥过去的同时,返乡故事在青年导演的创作中也颇为盛行。回到故乡,意味着回到身与心的故地。《走走停停》以失意编剧吴迪返乡生活的故事,揭示了社会个体生存困境,以离城返乡这一行为探索摆脱精神异化、寻找人生意义的途径。陈小雨的《乘船而去》(2023)用生老病死的议题将漂泊的家庭成员凝聚在一起,用在地化的笔触探索着个体、家庭与故乡的关联。片中南方的山水自然里,饱含着国人无法排解、难以安放的乡愁。张中臣的《最后的告别》(2021)则将纯挚的目光投向华北平原乡村,描画三代人的命运离散。年轻的导演们在一次次返乡中触摸故乡纹理,抒发恋地情结,叩问乡关何处的古老问题。

情绪、议题与身份认同

与上述导演背向现实的姿态不同,许多年轻导演积极地面向现实,发掘与观照各类社会议题,贴合大众情绪。近年来,从emo、浓人、淡人到躺平、精神内耗,从“发疯文学”到“动物文学”,人们不断地发明新词汇、制造新话语,前所未有地关注、表达情绪。在虚拟生存与内卷竞争的时代,情感抚慰如此稀缺,由此加剧了情感的商品化、资本化进程。

反映到电影创作中,便是社会议题电影在近年来颇为流行,其中青年导演可谓创作主力。例如,王晶的《不止不休》(2020)通过调查记者的视角聚焦乙肝患者等边缘群体,切入社会公平议题,叙事口吻冷峻克制;文牧野的《奇迹·笨小孩》(2022)关注大都市中底层人物的生存困境与奋斗历程;刘江江的《人生大事》(2022)以殡葬行业为切口,融合了生死议题、市井生活与悲喜风格。此外,崔睿、刘翔的《消失的她》(2023)、申奥的《孤注一掷》(2023)、顾晓刚的《草木人间》(2023)、 殷若昕的《野孩子》(2024)分别关注家庭暴力、电信诈骗、非法传销、留守儿童等现实问题,体现出对于社会话题的及时捕捉。

这些随中国电影产业化、类型化进程一道成长的年轻创作者,十分擅长动用一些国家和地区电影工业中的类型化经验,以结构严整的类型故事来书写本土现实议题。同时,他们也表现出制造媒介事件的热衷。借助社交媒介制造热门话题、触发公众情绪、形成媒介事件,是近年来此类电影的常见做法。创作者们调动网感/流量思维,生产高度情绪化的文本,以满足观看者的爽感/情绪价值。但如此一来,社会议题电影可能会走向一种“情绪电影”:越来越关注表面的偶发的话题,满足于激发观众的情绪。如何探索现实主义的深度与广度,仍是青年导演们要解决的重要课题。

即便在非现实题材的作品中,我们也能看到当下青年导演对于现实问题的思考和对大众情绪脉搏的精准把握。其中,《哪吒之魔童闹海》(2025)引发的集体共鸣颇具症候性。影片延续了前作《哪吒之魔童降世》(2019)的文化逻辑,用个人主义加家庭温情的手法去重写哪吒故事。在传统叙事里,哪吒以自杀这一违背伦理纲常的行为完成报复性的精神弑父,抗拒了父为子纲的等级秩序,也成就了我国传统文化里极度悲情的反英雄。然而这种激烈的父子对峙关系在饺子的两部作品中隐匿无形。《哪吒之魔童闹海》的要义在于以哪吒修仙过关的叙事设计,对功绩社会的优绩主义价值观展开了省思,这就使当下年轻受众产生了深度的共鸣。影片所传递的父(母)慈子孝、兄友弟恭的家庭伦理观,恰恰也是一种当代处境:在面对系统性、结构性的困境时,退回家庭似乎成为唯一的选择。就这样,个人主义式的抗争最终悄然嵌入现代家庭的亲子关系与伦理秩序中。

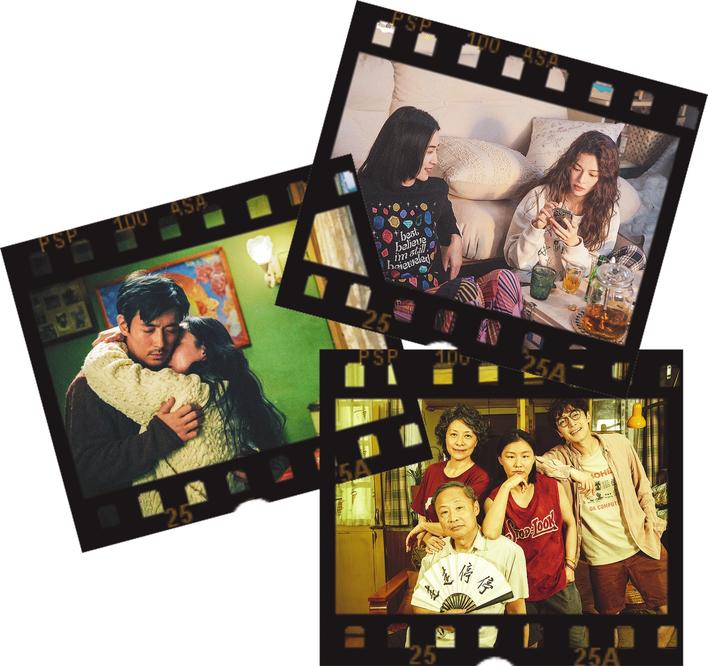

在当下青年导演对于社会议题的书写中,异常醒目的另一重风景,是性别议题的浮现与女性影人的崛起。从李冬梅的《妈妈和七天的时间》(2020)、殷若昕的《我的姐姐》(2021),到贾玲的《热辣滚烫》(2024)、杨圆圆的《女人世界》(2024),女性创作者的声音日益汇聚成潮。尤其是邵艺辉的《爱情神话》(2021)、《好东西》(2024)两部作品的相继出现,在一定程度上革新了女性电影的叙事语法。《爱情神话》构筑了一个平等的性别情境,以非主流的中年爱情故事去探索日常俗世与浪漫爱情之间的关系,塑造了三位富有主体性的独立女性形象;《好东西》通过王铁梅、小叶与王茉莉之间的跨代际女性情谊,以谐谑、反讽的腔调拆解了诸多刻板印象与结构性问题。在邵艺辉之前,中国银幕上的女性故事很少是以如此轻盈、鲜活且带有知识分子气质的语法去讲述的。我们也很少能看到女性电影能够让当代青年观众尤其是女性观众如此急切而幸福地投射自身、确认自我。这些年轻的女性创作者们,正以各自不同的人物课题和社会截面,努力构建着女性群体的身份认同,奋力打开女性世界共同的枷锁。

综上所述,无论是自我经验的抒发还是社会议题的介入,今天的青年导演们越来越自信和从容。他们不再困囿于代际命名的围城,而是以游牧者的姿态,在艺术的旷野间自由穿行。当然,在如今的“后电影”时代,他们的电影之路仍然考验重重。例如,面对审美日益圈层化的趋势,要思索如何进一步化解大众趣味与分众审美的结构性矛盾,传递跨越圈层的普遍情感与共同价值,吸引更多的年轻观众。从更开阔的视角来看,也要进一步探索如何通过技术革新去拓展影像的边界,持续展开传统与当代、本土与世界的对话。不过,对于年轻的创作者而言,更重要的是要进一步走出自己熟悉的题材领域,去积累更丰富的生活体验、探索更深广的社会现实。毕竟真正的创作,只有在对现实的深情凝视中,才能找到安身立命的锚点。

(作者系北京师范大学艺术与传媒学院讲师、硕士生导师)