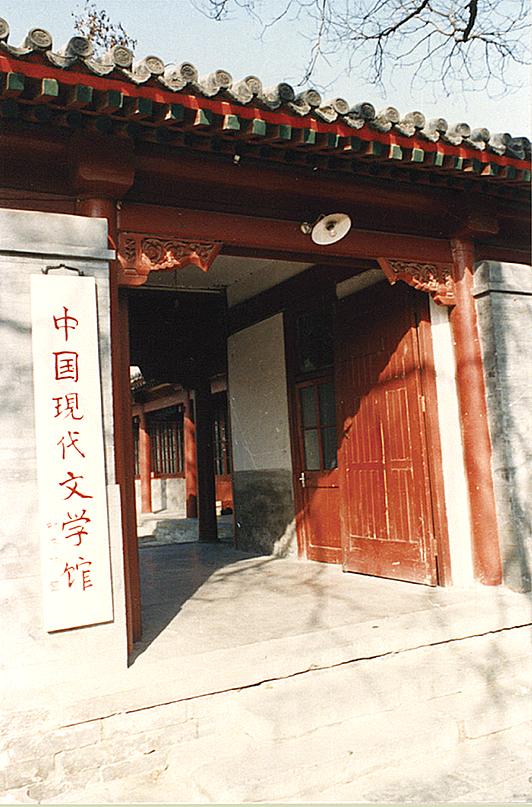

1985年1月5日,在中国作家协会第四次全国代表大会上,中国现代文学馆宣告成立;3月26日,开馆典礼在北京市海淀区万寿寺隆重举行。

万寿寺位于北京西三环北路,始建于明万历五年(1577年),主要收藏经卷。后经明清两代数次大规模返修,形成了集寺庙、行宫、园林为一体的建筑格局。万寿寺西院为中国现代文学馆所在地,这里呈纵深狭长形,前后六进,有房屋二十余间。

由于万寿寺是北京市重点文物保护单位,为砖木结构,中国现代文学馆筹建委员会对万寿寺西院的修缮主要集中在室内环境,装修改造使之更适于办公,馆舍外观仍保留万寿寺原有的古朴风貌。这里古柏庄严,古楸树、海棠树和槐树更为其增添了别致风姿,在这里想象历史,仿佛可以闻到远去时光深处的气息。物与神合,人与文近,是一处非常优美的所在。巴金和一批老作家为它奔走呼吁,新文学的珍藏从四面八方涌进中国现代文学馆。这时,一个问题出现了。

万寿寺西院面积有限,实际使用面积仅3800平方米,承载不下逐年增加的文物、书籍,也不能适应馆藏品保存、展览和开发的要求,且存在安全隐患,1981年总政文工团使用时,第四进就曾发生火灾。根据古建筑保护规定,中国现代文学馆无法设置现代防护所必需的消防、防腐、防潮、恒温等设施,这不仅对收藏图书手稿极为不利,也给冬季前来阅览资料的人员带来诸多的不便。作家周立民回忆他去万寿寺查看资料的情形:“我只记得看资料的那间屋子还生着炉子。”何况万寿寺西院又是借用的,非长久之计,租借协议期满后,万寿寺将恢复历史原貌并对外开放。面对这种情况,巴金和第一代筹建者的心灵都备受煎熬,大家都焦灼地盼望能找到建设永久性馆舍的突破口。

1986年开春,北京西郊万寿寺的海棠已吐出新绿。作家萧乾站在西院的古槐树下,望着眼前这座明清古刹,眉头紧锁。作为巴金的知交,为响应巴老兴建中国现代文学馆的倡议,他刚刚向文学馆捐赠了大批图书资料作为馆藏,单单是作家书信就有1200件。巴老得悉后,在给萧乾信中说:“你做了件好事,谢谢你。让我们大家继续努力,把文学馆办好。”周颖南回忆:“萧乾先生一向对文学馆的支持,不遗余力……他不止一次对我说:这是巴金的事业,我们一定要支持!”现在,萧乾站在万寿寺院中,切实感受到了巴金的焦虑。不但一切现代化的设施不能装备,馆里连电暖气都不敢装。工作人员跟萧乾描绘,寒冬腊月得裹着军大衣抄写资料,钢笔冻得不下墨,只能边呵气边跺脚。“在这儿做学问,得先练成抗寒神功!”

76岁的萧乾坐不住了,这位经历过二战炮火的老记者,骨子里还留着战地冲锋的劲儿。想象一下,作为政协委员的他翻出自制的通讯录,开始挨个“摇人”:“荒煤啊,正式通知你,经过我的调查,你刚捐的《政协会议笔记》开始长霉了!”“祖光,凤霞的画作要是被虫蛀了,你心不心疼?”短短一个月,冯骥才、陈荒煤、吴祖光、张贤亮、姚雪垠等文坛大家纷纷响应,组成了一个豪华的“文学家联盟”。于是,1986年4月,全国政协六届四次会议收到了萧乾、冯骥才、陈荒煤等十人联名写就的提案,建议早日成立中国现代文学馆基金会并拨给经费以解决新馆址。提案里没有一句空话,全是实实在在的细节:“收藏图书资料、影片、录像、录音带很不安全……不能设现代防护所必须的消防、防腐、防潮、恒温等设施,对收藏图书手稿极为不利……冬季对前来阅览资料的同志,亦极为不便……目前该馆正式建馆的经费及馆址仍无着落,极不利于该馆当前工作及今后发展……”

刘麟及时写信向巴金报告了这件事,巴金4月23日回信说:“看到萧乾他们的提案非常高兴。”

萧乾等人的提案和媒体的报道让更多人了解到中国现代文学馆面临的困境,也让更多人加入支持中国现代文学馆建设的行列中来。许多作家、学者甚至普通文学爱好者,在得知文学馆的情况后,纷纷表示愿意为文学馆的发展贡献自己的力量,有的捐赠书籍,有的提供资金支持,有的则通过各种渠道呼吁尽快解决文学馆的馆址问题。1988年3月24日至4月10日,全国政协七届一次会议期间,萧乾等又锲而不舍地再次提交提案,呼吁为中国现代文学馆“建立永久性馆址”:“中国现代文学馆自1985年开馆以来,开创了我国文学事业一个新局面,使我国作家的著作、手稿及其他有关资料,有了一个永久收藏之所。这是文化事业的一项基本建设。两三年内,该馆已汇集并保藏我国作家作品的各种版本、外文译本十四万余件,并接待海内外有关机构及人士千余次。这对促进中外及海峡两岸之文化交流,起着巨大作用。”

虽然这两份珍贵提案没有在当时立即得到解决,但大家的努力没有白费。此后的几年里,社会各界持续关注文学馆的发展,相关部门也积极行动起来。在中央的直接推动和北京市委的大力协助下,朝阳区芍药居的荒地终于被圈定为文学馆新址。设计师的蓝图惊艳众人:采用中国传统的中轴对称和庭院式布局,充分借鉴江南园林建筑的构成艺术和造园手法,建筑组群错落有致,空间序列分明,库房的恒温恒湿系统也能让纸张“青春永驻”。1995年,巴金坐在轮椅上仔细望着那座未来的中国现代文学馆模型,认真地听着舒乙的介绍。他艰难地一字一顿地说道:“五四以来的现代文学,就是把中国人民的心灵表现出来。”1996年11月25日,中国现代文学馆新馆在芍药居新址举行了隆重的奠基仪式。

1995年3月20日,萧乾发表了《贺现代文学馆十周年》,他满怀期待地写道:“一晃现代文学馆已经满十周岁了,而且这座现代中国文学档案库即将由它寄居的古庙迁入一座永久性的大厦中……”1999年2月11日,萧乾因病医治无效在京与世长辞,永远合上了他那双欢快明亮的眼睛。2000年5月23日,他心心念念的中国现代文学馆新馆正式对公众开放。2025年3月26日,“此地江河浩荡——中国现代文学馆建馆40年回顾展”展厅中,承载着他心血和深情的两份提案将高高悬挂,正式与公众见面。

(作者系中国现代文学馆展览部策展人)

1992年5月5日至11日,萧乾文学生涯60周年展览在京举办