一

翻阅《雷加日记书信选》,拜读他写给我的七则书信,雷加这位20世纪中国文学史上的著名作家,又出现在我的面前。

生活是创作的富矿,一个时代有一个时代的文学;文学离不开社会生活,离不开时代!尽管文学会因时代的变化而变化,但其世代相传的基因不会变。

深入生活,扎根人民,是雷加一生坚守的信念。他曾多次说:“我摆脱不了那些生活中感人的事件,常常是不知不觉地做了它们的光荣的俘虏。”这是他心里颠扑不破的认识。

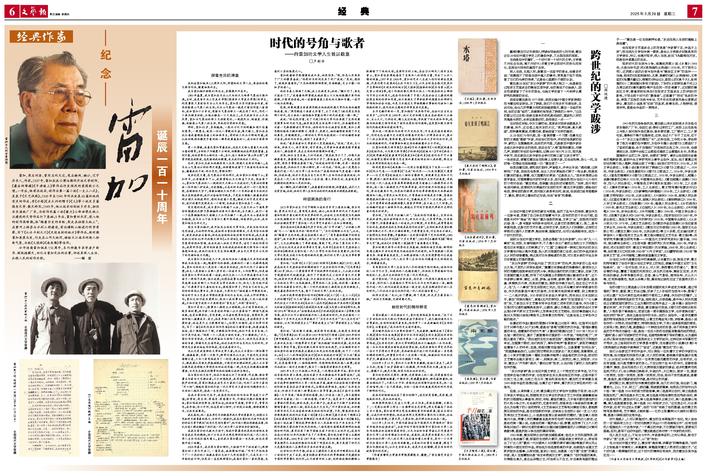

雷加是20世纪“东北作家群”的代表人物之一。他是参加过延安文艺座谈会的解放区老作家。他的离世不仅给亲人、朋友和读者留下了长长的思念,也给文学史留下一片尚待认真研究和探索的空间。

我结识雷加是在1977年秋,我因主编《中国文学家辞典》而与雷加相识来往。为了辞典,我们不仅有多次书信往来,去访问他,他也几次带着大相机到我蜗居聊天。雷加一生经历坎坷,他的这些“经历”,我曾简约地写进了辞典的小传中。“过去的都让它过去吧!我参加革命的动机是纯洁的,国家和人民的灵魂是光明的,未来总是美好的,我相信这一点……”

当时我还年轻,作为父辈的他,其言谈对我来说都是永久的教诲。另外,这位祖上闯关东的大汉,“笑声如涛,高大威猛”,那种豪爽真诚、和蔼可亲,都给我留下无穷的感动。

从20世纪70年代起,我一直保持着一个习惯:在漫无边际的文海里“跟踪”作家,关注他们的创作,并时时将其新的创作、新的人生搜集起来。此后的岁月里,凡是参加中国作家协会或北京作家协会的活动,我总会在“人海”里寻找雷加,问候几声,顺便打听他的创作情况。记得2007年9月25日,那天是中秋节,我去参加北京作家协会举行的第三届“北京文学节”。一走进饭店,便看见雷加坐在轮椅上迎接大家。见他坐轮椅,我心一沉,当时唯一的想法在我脑海里一闪:“雷加老了……”

他老远看见我,便和我打招呼,声音很大,并伸出手说:“阎纯德,过来照相!”于是,我站在他身旁,他女儿刘甘栗给我们照了一张合影,那是我们最后的留念;接着,他又指着刘甘栗说:“这是我女儿。”我本来想再让他签字留念,可惜围着他问安的作家太多。我只是依然用20世纪六七十年代的口吻对他说:“雷加同志,您保重!我会找时间看您的。”后来,我只有打电话问候他。我接到刘甘栗编的《生活的花环:雷加文学回顾》,便给他打电话,接电话的是甘栗,我问她父亲身体如何,她说,他说话已经有些糊涂了。最后,要去府上看他的这句话,终成“食言”和遗憾。

二

20世纪中国文学百年的新生与再造,经历了血与火的淬炼。雷加作为一位参与者,贡献了自己毕生的智慧与汗水。百年的历史不长也不短,但却是长河中“淘金”和“淘沙”最为湍急的流域。文学之“金”,包括两方面的内涵:其一,是与国家与民族命运相关,这是它的思想和意义;其二,是与审美相连,这是它的艺术价值。这样的文学,自然为人们所期盼,这样的文学既可以提升人的素养、陶冶性情、超越时空,也可以经典般传世,成为一个时代的历史。

说到20世纪中国文学史,自然会想起“东北作家群”。1931年“九一八事变”后,沈阳、长春相继失守,不久整个东北广袤的土地和三千万同胞沦落在日本帝国主义的铁蹄之下;“亡国”之痛促使一群流亡到关内的东北文学青年开始以笔作武器,投入抗日报国的救亡运动。他们的作品反映东北人民的悲惨遭遇,表达其对日本侵略者的仇恨、对父老乡亲的怀念及早日收复国土的强烈愿望。

“东北作家群”的作品开启了“抗日文学”的先声,把作家的心血与东北大地、不屈的人民联系起来,“揭露日本侵略者的残暴罪行,歌颂东北人民的觉醒和艰苦卓绝的反抗斗争,表现出强烈的抗日救亡意识,反映了抗日救国的重大主题,抒写了对光复国土的期盼和难以割舍的乡愁”。这个作家群以萧军、萧红、白朗、罗烽、金剑啸、舒群、穆木天、端木蕻良、骆宾基、李辉英为代表,而其后的雷加,虽然创作晚于他们,但这位辽宁丹东人,在“九一八事变”发生后即流亡关内,在北平冯庸大学中学部读书的他,作为抗战歌曲中高亢的音符,为收复失地到南京请愿,到上海参加一·二八淞沪抗战,1935年到日本政法大学读书,两年后从日本回到北平,参加“民族先锋队”,高唱《五月的鲜花》,高呼“打回老家去”!“七七事变”后,又参加北平文艺青年写作会和救亡团体的抗日宣传,作为《救亡日报》的记者和编辑奔赴宛平,以赫戏、赫公为笔名,在《世界动态》《文学丛报》《学术界》《文艺科学》上发表译文和文艺短论,在《时事类编》《大公报》《大岗报》《战地》等报刊上发表散文和特写。“这是他走上文学创作之路的起点。”

他最初的作品《最后的降旗》《平津道上》《宛平·弹孔·红指甲》《血的日子》《弹弓老人》《尸友》等,都是他“练笔”时期的抗日作品,“都维系着祖国的命运,透着强烈的时代气息”。《最后的降旗》记述了1937年7月28日古城一隅的所见,展示了爱国青年对国家的一片赤诚。“有枪的跑了”,宋哲元撤走了部队,“把古城的主权交给老百姓”。国旗维系着四万万同胞的命运,当国旗下降时,他们流泪了,滑车的响声“像奏哀乐”,紧张的情绪压迫着每个人的呼吸。但是,那些沉默而坚强的心,正盘算着“如何出走”,“把国旗拿给我们,让我们把它带到东北老家去!”其文虽短,其意颇深,这是二十来岁的雷加第一篇较为成熟并略带小说品格的抗日作品。那时的文艺青年出路大致有三:第一,到南京;第二,到武汉;第三,到延安。1938年,雷加从“卢沟桥”起步,“最终归宿”延安,从此开始了新的人生和新的创作历程。

“东北作家群”是20世纪中国文学史上一个特定的文学专名,它不仅包括来自哈尔滨的作家,也包括来自东北其他地区的作家;这些作家不仅流亡在上海,也流亡在北平、青岛和其他地方。雷加的文学背景及其1949年前作品的思想内涵,也属于这个群体,属于抗日文学巨流中的一朵浪花。

但是,从某种意义上讲,雷加真正的文学创作生涯始于延安。他从抗日军政大学结业后,即随延安文化学会的抗战文艺工作团赴晋察冀前线和抗日根据地从事宣传。那时,年轻、勤奋的雷加,几乎每天都沉浸在抗日的火热斗争之中,无论亲历的,还是听来的,那些来自斗争前线的故事,都会化为他笔下的小说和特写。《文艺战线》《文艺阵地》《解放日报》,都能频频见到他的作品,是当时活跃的作家。反映战士生活的小说《一支三八式》发表在《文艺战线》上,小说是他直接从前线获取的题材,“是当事人刚刚离开火线,带着心灵的震颤甚至是肉体的创伤”向他所作的内心叙述。这是他的第一篇小说,也是他的第一篇抗战小说。接着,他发表了《三个人的阵地》《她们一群》《死者的故事》《沙湄》《躺在睡椅里的人》《鸭绿江》《黄河晚歌》等,都是抗敌斗争生活的真实写照。

1942年春,雷加到陕北农村参加减租减息,担任乡文书和指导员。那里的土地贫瘠不堪,那里的生活热火朝天,那里却是文学的沃土,使他写出了《“女儿坟”最后一代》《揽羊人》《沉默的黑怀德》《路》等展示陕北风土民情和今昔巨变的作品,使他成为知名度极高的作家,他被选为全国文艺界抗敌协会理事。从那时起,直到21世纪,他都是一位不愿“当官”的真正作家,其人生智慧始终是“将生命燃烧为文学”,被誉为 “农村地里的高粱,长得粗壮高大,是五谷杂粮之王;可他却从不当王,甘当高粱地里的矮谷子……”雷加是一位生活崇拜论者,“永远在深入生活的道路上奔走着”。

他在延安文艺座谈会上的发言是“作家要下去,作品才上来”;视生活为文学创作第一源泉,是他从文学起步时就具有的文学信仰。所以,他离开延安,深入生活,犹如飞鸟翱翔在天空,那是创作者真正的自由。

延安时代的生活与斗争,结集成两部小说:《水塔》(1948年,大连光华书店)和《男英雄和女英雄》(1950年,天下图书公司)。这两部小说的内容与创作是与“解放区文学”的名作——马烽、西戎的《吕梁英雄传》,孔厥、袁静的《新儿女英雄传》,王希坚的《地覆天翻记》,柳青的《种谷记》,欧阳山的《高干大》,赵树理的《小二黑结婚》《李有才板话》,丁玲的《太阳照在桑干河上》及周立波的《暴风骤雨》等产生在同一历史背景下。这时期的解放区文学,普遍受到毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的影响,才写出那个时代的“最强音”。这些富于“民间”色彩的作品,表现了百姓的生活与命运,艺术形式和语言风格也更接近群众。雷加的小说具有“纪实”的品质,故事生动,人物鲜活,语言讲究,都是他作品的一贯特点。

三

1945年抗日战争胜利后,雷加跋山涉水回到故乡丹东担任安东造纸厂厂长。他回忆说:接收过来的工厂,实际上比在战地上与敌人面对面作战还复杂。革命要支援,工厂要开工,工人要吃饭,逼得你不得不创造奇迹。这样,他这个厂长干了五年,还干出一个“东北三省的模范厂长”。这种生活、工作和斗争,使他积累了极为丰富的创作素材,为创作长篇小说《潜力》三部曲打下了坚实的基础。由于在造纸厂开拓性的出色工作,1950年,他被调到北京,在原中央轻工业部担任造纸工业管理处处长,负责全国造纸行业的工作。翌年,他要求“辞官”,请求让他回到无法割舍的笔耕家园,遂到中央文学研究所从事专业创作。至此,他才算真正有时间和精力投入笔耕,相继出版了中篇小说《我们的节日》(1952年,人民文学出版社),长篇小说《春天来到了鸭绿江》(《潜力》三部曲之一,1954年,作家出版社)、《站在最前列》(《潜力》三部曲之二,1956年,作家出版社)、《蓝色的青棡林》(《潜力》三部曲之三,1958年,作家出版社),短篇小说集《青春的召唤》(1958年,中国青年出版社)、《雷加短篇小说集》(1983年,四川人民出版社),中篇报告文学《海员朱宝庭》(1955年,工人出版社)、《集体的荣誉》(1958年,工人出版社),散文特写集《匈捷访问记》(1956年,作家出版社)、《为新事物开辟道路》(1956年,工人出版社)、《雷加散文特写选》(1982年,北京出版社)、《火烧林》(1984年,湖南人民出版社)、《这里没有夏天》(1984年,湖南人民出版社)、《春到鸭绿江》(1984年,人民文学出版社)、《浅草集》(1984年,福建人民出版社)、《沙的游戏》(1989年,春风文艺出版社)、《边城和人》(1989年,白山出版社)、《半月随笔》(1994年,京华出版社)、《半月随笔二集》(1996年,中国文联出版公司)、《我属于这条大河》(2007年,作家出版社)、《延安世纪行》(2007年,作家出版社),报告文学集《五月的鲜花》(1958年,中国青年出版社)、《从冰斗到大川》(1978年,上海文艺出版社)及《雷加作品自选集》(20世纪留言文学丛书,2000年,作家出版社)、《雷加日记书信选》(2001年,国际文化出版公司)、《雷加文集》(2002年,北京出版社)等三十多部,还主编《世界文学佳作八十篇》《延安文艺丛书·散文卷》《解放区文艺书系·散文卷》等;另有研究专集《雷加研究专集——中国当代文学研究资料》(康平编,1990年,湖北教育出版社)、《生活与美:雷加研究》(刘甘栗编,2001年,作家出版社)和《生活的花环:雷加文学回顾》(刘甘栗编,2008年,同心出版社)等。他的散文《江河恋》获1980年“十月文学奖”,《北疆特写》获1983年“解放军文艺”奖,《半月随笔二集》获首届鲁迅文学奖。

20世纪50年代是雷加创作的高峰期,以丰富的小说、报告文学、散文和特写奠定了他在中国20世纪文学史上的地位,被誉为中国文坛的“文化轻骑兵”。他“一生对生活、对乡土、对人民,保持着无尽的爱心”。繁花似锦的作品,覆盖了祖国的风雨变幻,涉及抗日战争、解放区巨变、水利和油田建设、科学考察及林区、农场、高山气象站、海洋岛屿、大山大川等,还有英雄模范、地质尖兵等人物,真实地记录和见证了我国伟大的斗争与变迁。

他的《潜力》三部曲是以日本投降后国民党大举进攻为背景,通过写造纸厂接收、撤退、复工的全过程,反映了工人阶级的生活与斗争,塑造了以何士捷厂长为代表的血肉丰满的干部和工人群像。作为时代的镜子,三部曲是“具有鲜明色彩的艺术品,结构庞大,内容浩瀚,是中华人民共和国成立初期屈指可数的以工业为题材的优秀作品之一,是长篇小说创作的最初收获”。关于《潜力》三部曲,雷加曾经对我说,《潜力》的结构比较松散,“人物形象不够典型化,若说它是一部长篇报告文学,也许更确切些”。他所讲的“缺点”,其实正是他创作的长处。他的小说创作,一直存在着明显的特写或报告文学的某些特征,以散文的笔法写人物、讲故事,是他小说创作的一大特点;而他的散文、特写和报告文学,又有小说某些明显的痕迹,尤其写人物,简约几笔,就塑造出一个鲜活生动的形象。将不同体裁文学作品的艺术特点交融在一起,是他一生在火热的生活里面锻造而成的特征。“虚构”是小说不可或缺的艺术手法,但是特别钟情于写实的雷加,认为虚构必须以现实生活为依据,这是现实主义文学的法则。这种纪实与写真的艺术特点,加上恰到好处的文学想象与描写,在他最初的小说集《水塔》与《男英雄和女英雄》中就得到了“验证”,这就是“雷加式”的小说。

我们从他数百万字的作品中,可以探知一位执着于文学的作家的光明灵魂。他对国家和民族的大爱,对人民的深情,都淋漓尽致地展示在笔下。从20世纪30年代起,作为一位有责任感而勤劳的作家,没有祈求,也没有谄媚,他只是凭着作家的良心,不忘记那个血与火的年代,讴歌那些为尊严、解放、自由而战的人们,礼赞那些为国家的建设、进步和繁荣而流血流汗的人们。他从鸭绿江畔起步,长城内外,大江南北,跋涉一生,国家一变再变,生活一变再变,思想一变再变,而他,始终不变的是虔诚,是勤劳,是追求,是对国家前进的守望,是对民众的关爱。

新时期之后,雷加的创作激情迅速恢复,他又打点行装,走出家门,踏着春光,上山,下乡,到工厂,游边疆,再续美丽篇章。他把自己的创作归为十组:“第一组是1938年的前方抗敌故事,第二组是陕北农村,第三组是洛阳拖拉机厂,第四组是水利工地,第五组是河西走廊和克拉玛依油田,第六组是匈牙利、捷克访问记,第七组是考察队云南之行,第八组是唐山地震,第九组是国营农场,第十组是1981年延安之行。”这位言必行、行必果的作家,没有“开过空头支票”,他的“行动”实践了他的愿望。他的散文和特写思想深笃,艺术精到,《南来雁——忆烈士张露萍》《火烧林》《漠河》等,都是口碑极佳的优秀作品。

时代造就人,人可以跨越时代。雷加的生命跨越两个世纪,有人说他的一生“起码有三分之一的时光耗费于风尘仆仆的走南闯北中”。没有生活的人很难成为一个优秀作家。“一个真正的作家,不仅要读万卷书,更要走万里路。否则,是写不出好作品的。”雷加就是这样对待一个作家的成长的。

在人类文化史上,不论古今中外,作家是神圣的。之所以神圣,就在于作家以“言”立身,以“言”育人,以“言”传世!

在20世纪中国文学史上,雷加有“亮实情,讲真话”的精神基因。“他的人文性格是个有情有义、率真豪爽、骨骼里有着文人钙质的北国汉子。”这个时代是一部辉煌的历史,这个时代的精神没有消失,因为雷加及其作品还在……

(作者系北京语言大学教授,《汉学研究》《女作家学刊》主编)