中国的“画”,当然有很多种,但“中国画”,一定是最核心的。

“中国画”蕴含的世界观、思想体系和情感结构充满着中国味道,承载的技法表达、材料特性和审美经验浸满着中国风情。所以,尽管中国的“画”万万千,但对“中国画”的深度凝视,依然是对中国绘画传统进行自我溯源和他者研究的最佳捷径。所谓“技进乎道”,中国画的入微之道、养韬之道和归藏之道,均和国人独有的感物方式深度契合,呈现出中华民族独到的文化创造观与艺术自新之道。

近期,在上海的中华艺术宫举办的“光华旦旦——中国美术学院中国画学院作品展”,就引发了大众对这一画种的热切关注。

这个现场,成为我们窥得“中国画”DNA的一个重要入口。

它以时间为序,有的放矢地呈现了中国画在江南的百年征程。这份百岁学脉并非简单直线形态的一路向前,而是与社会大局息息相关的复杂之旅。

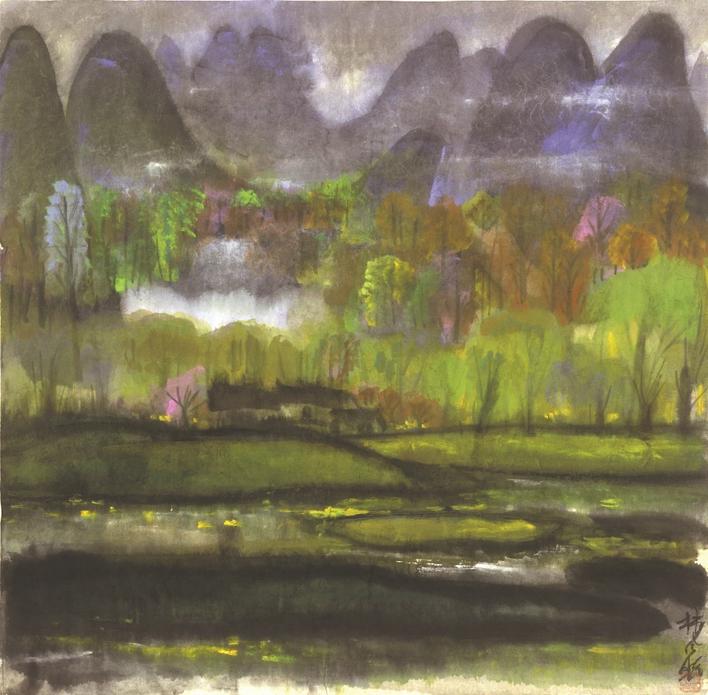

第一版块“临云”最经典,聚焦的是十数位先师的经典名作,如林风眠1980年代所作的《风景》、潘天寿开阔奇绝的《观瀑图轴》(雁山第一奇)、黄宾虹苍劲圆润的《黄山松谷五龙潭图轴》,以及李可染1982年所作“为祖国山川立传”的《无尽江山入画图》等,无一不酣畅淋漓,快意艺林。时空流转,这些名家名作均已成为当代中国画领域不可替代的标杆,个体串联的哲匠群体更是开掘不尽的宝库。

因包含“浙派人物画”,第二版块“粲风”值得深究。“浙派人物画”虽然只是一个阶段性概念,实质却是建立在传统学术思维和中国文化高度融合之上的新体系,它不仅在现实主义传统的基础上传续了中国绘画的诗心品格,更同步解决了中国审美精神中文人传统当代转化的重要问题,为中国画的进一步发展提供了绝佳参照。

由此,也才有承续者们的熠熠华光。第三版块“觅神”和第四版块“问道”可合并看,老师的佳作和学生的星光相映,展现了中国画的真实现状。悠久发展史中,持续深化学科理法的整体构建;随着中青年力量的迅速成长、专业谱系的完善和学术脉络的延展,连续性的人文景观得以生生不息。

现代教育体系在国内真正落地实现不足百年,中国艺术却已扎根几千年。二者之间存在必然的转化关系,如何将传统艺术成功纳入当代教育体系?如何赋予传统经典新的生命?都是问题。中国画专业一直都在解决这类具体问题,也扎扎实实地提供了很多有效的解决方法,如人物、山水、花鸟画的分科;针对专业人才实施的一体化培养;实践类理论研究博士的培养;打造中国艺术的“国学门”等。在主客观条件的双向重压下,其孕育的自省意识和实验精神最为珍贵。

回归“中国画”本身。这个画种自带的浓郁“中国味”是天生优势,却也成为另一层意义上的“桎梏”。这一方面是因为当下世界高速迭代的现实,导致曾经有效的经验很快就会“失效”。

面对“未知”,提前布局和相信青年总没错。中国美院的中国画专业早在1980年就在江南招收外国留学生,很早就启动了“请进来”的具体实践。这所学院里学习中国画的青年力量,或许正藏着如何让古老艺术精神在当代焕发新机的秘密。

中国画学江南一脉的百年征程中,“中西融合”和“传统出新”两条学术路径始终并行不悖、气象万千。20世纪,前所未有之大变局接踵而至,前辈们在坚守底色的基础上,有胆识、有策略地推动着中国艺术事业的发展。新中国成立后,中国画的发展有思潮之议和功能之论,亦曾被边缘、合并或拆解,但始终坚守本体,无论外在环境和内部矛盾如何变幻,均能及时回应、快速调整。老一辈学人怀揣书生意气、背负忧患意识,努力用最大的功力“打进去”,再用最大的力气“打出来”,促使中国画作为一个整体获得现代社会的价值认同。

借此,中国画得以持续成为中国美术的时代领航者和风向标,其时代文化的格局在今天依然熠熠生辉。

世纪变局的第二个百年已开启,我们迫切需要更笃定的自信以实现中国艺术的持久自新。江南百年,中国画学脉的有效实践具有重要的典范意义。这份愈久弥新的文化自信,启示我们始终坚持独立思考,在迭代的世界文化语境中不断探索中国传统艺术精神的创新转化。

(作者系浙江美术馆助理研究员)