新时代以来,人物画创作在形式语言上做了很大的突破。从工笔重彩到水墨写意,从现实主义的宏大叙事到个体生命经验的微观刻画,艺术家们以多元的视角和实验性的手段赋予了人物画新的精神内涵,使这个阶段的人物画既保留了传统笔墨的根基,又通过材料、技法和题材的革新形成了多元并存的格局。这种革新,既是艺术本体的自觉,更是时代变革的镜像。

站在新的历史交汇点,如何对当代中国人物画创作的总体面貌作一个较为系统的梳理与研究,以此有力地推进人物画语言在传承中的发展革新?日前,由中国国家画院主办的“人物画创作的时代精神与语言革新”学术研讨会暨邀请展在京举行。展览一方面通过27位在当代颇具代表性的艺术家的作品,探索人物画创作的最新面貌,展示艺术创作中的语言革新;另一方面,以展览促研究,邀请专家学者与艺术家参与,共同展开有针对性的讨论,探索并阐释时代精神的内核。

革新语言 破解发展难题

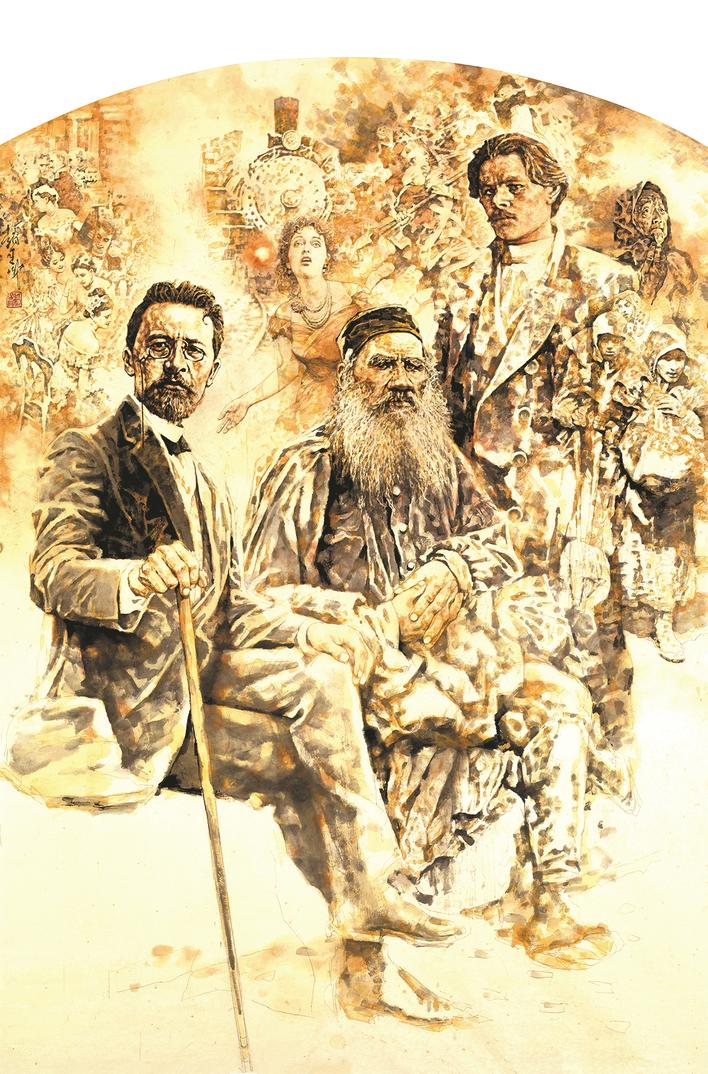

“回顾20世纪,中国人物画在救亡图存、文化启蒙的历史洪流中,实现了从传统到现代的深刻转型。”中国美协原分党组书记、驻会副主席徐里以20世纪以来中国人物画创作的成功经验为例谈到,徐悲鸿当年创作《愚公移山》《泰戈尔像》,用精准的解剖结构和线面结合的技法赋予了中国人物画富有现代感的生命力;蒋兆和的《流民图》,以长卷的形式描绘了抗战时期的苦难众生,他的技法融合了光影、水墨与线条,被誉为“东方的伦勃朗”,其作品也成为中国人物画从古典意象转向现实关怀的具有里程碑意义的经典之作。“这些作品既回应了民族存亡的时代命题,也开创了人物画语言革新的先河,通过写实主义与民族精神的结合,突破了明清以来‘程式化’的形式主义,奠定了中国现代人物画的基础。”

然而,从当下创作的整体状况来看,人物画在语言探索上的步伐似乎陷入一种停滞状态,一些基本语言问题至今仍未得到有效突破。对这一现象,中国美协美术理论委员会主任尚辉也颇为关注。他认为,人物画在语言表现上的捉襟见肘,首先体现在人物形象塑造能力的不足,尤其是人物素描造型功底瘠薄导致的画面形象僵硬或瘫软。其次,笔墨语言能力弱于造型能力问题突出,笔墨作为中国画的核心要素,其语言能力的强弱直接关系到作品的艺术表现力。此外,在图像时代,照片极大地改变了大众的视觉经验和视觉认知,绘画中的造型与摄影图像之间的形象如何区别,传统笔墨与图像之间能否建立起新型的关系等,已成为人物画未来发展中面临的新课题。在尚辉看来,当下人物画语言需要破解的难题,也是推动人物画语言不断拓展创新的支撑点。只有不断深耕人物画语言,在协调造型、图像和笔墨之间的关系上形成新的突破,才能真正迎来人物画发展的高峰。

深植传统 把握时代精神

回顾一个多世纪以来的中国人物画,从20世纪初的“西学东渐”和“中西融合”,到20世纪五六十年代的“徐蒋体系”的建立和“新浙派”的崛起,再到“85新潮”时期西方现代主义对人物画的影响,都印证了一点,即时代精神和语言革新是中国人物画创作发展的一体两面,相辅相成,缺一不可。

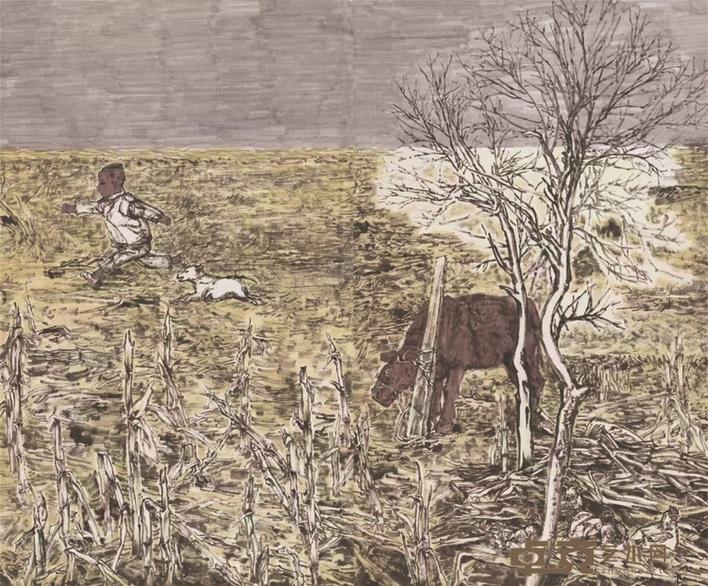

“人物画的时代精神,主要是通过人物形象的神情意态表现出来的。”中国艺术研究院研究员王镛表示,当代的人物画创作需要进行语言革新,才能够真正地传神。画家们不要满足于形式写实,应该在写实基础上进一步追求传神,传神的关键是要投入自己真挚的情感,这样的作品才能真正打动人心。

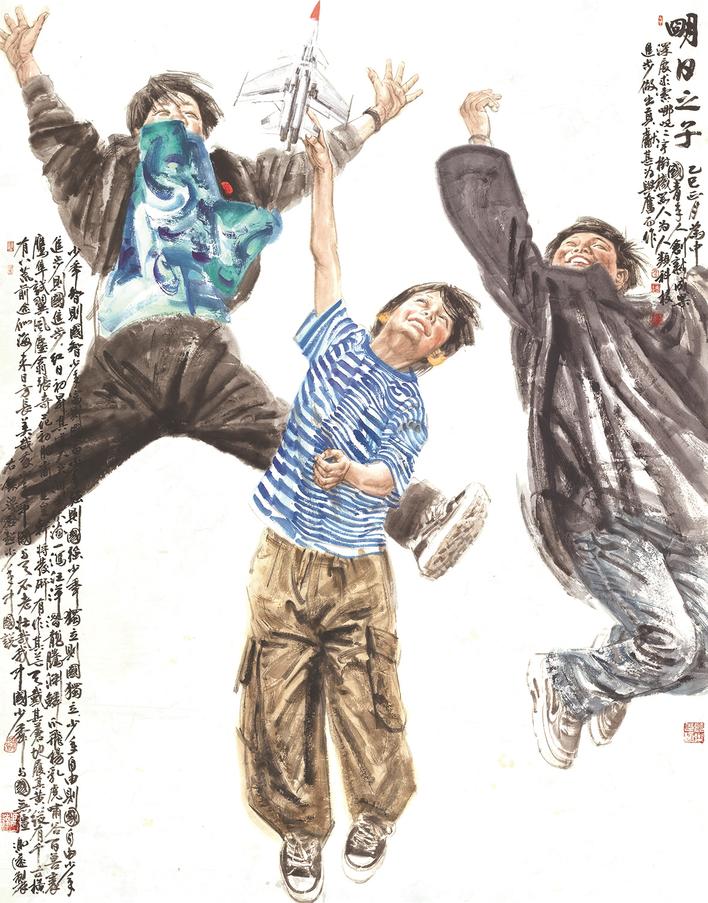

中国国家画院副院长徐涟认为,21世纪艺术发展呈现出多元、多样、多态的表现方式。在多种面貌下,时代精神体现为作品对当下社会、文化的深刻反映,同时又将传统深植其中。“相较过去以历史叙事、风俗记录为主的创作,现在的人物画更多的是对社会现实、个人生存的观照。人物画创作不仅是技艺的展现,更是时代精神的传递,艺术创作是一个不断探索和实验的过程。需要保持开放的心态和敏锐的观察力,不断挖掘生活中的美好和感动。”中国美术馆研究部主任裔萼谈道,“20世纪的人物画,每个历史时期都有不同的主题,或表达世俗情怀,或为国难写真,或为人民写照,或表达自我个性……进入新时代,抒写家国情怀、振奋民族精神成为当代中国人物画家的重要历史使命。”她认为,人物画家应该以水墨为媒介去反思技术异化,聚焦当代人的生存境遇,通过这样的方式,突破传统的藩篱和现实的“屏幕”,走进人心、走向未来。

理论引领 确立价值坐标

在新时代的浪潮中,全球化与科技的飞速发展,尤其是AI技术的兴起,正以前所未有的方式冲击着我们的认知。数字时代,屏幕媒介主导的观看方式更是挤压了绘画的生存空间。它对静态的、需凝神观赏的绘画产生了巨大的冲击。因此,更需要思考人物画如何更好地体现人文精神与人性光辉,将科技与艺术相结合,创建出一个既具有时代特色又不失人文底蕴的艺术世界。

裔萼认为,要实现跨媒介的语言革新,利用数字媒介拓展水墨边界,需要警惕技术的异化与审美的游戏化。同时,还要以基于本土的批评体系和理论体系,确立中国人物画当代的价值坐标。“只有根植本土文化、拥抱多元语言、坚守人文精神,中国人物画才能在影像洪流中重构自身的艺术史诗。”

北京大学艺术学院院长彭锋以今年《哪吒之魔童闹海》的火爆和去年《黑神话:悟空》在全球范围内引发关注为例谈到,绘画作为一种媒介,是否也能拥有这样的国际影响力?在他看来,难度并非在于画家们的创造力有所欠缺,而是由于我们在理论层面的研究尚显不足。中国绘画的美学话语体系要被全世界接纳和理解,美学研究者与艺术评论家更要深入研究和准确阐述这些艺术作品的独特价值,同时也应鼓励西方学者在研究和传播中国文化时进行创新,以便更准确地传达中国艺术的独特魅力,从而有效地推动中国人物画等艺术样式走向世界,让全球观众真正领略到其独特的美学韵味。