□徐 莹

2024年随着第十三届全国少数民族文学创作骏马奖评选有序推进,我有幸参与了向历届骏马奖获奖作家征集文学资料的工作。我们需要在半年内征集十余位获骏马奖作家的资料,虽然最初受领此任务毫无把握,但随着多次的沟通和交流,征集资料工作渐次开展。我未曾想在这特殊的工作模式下,竟被无数细节中所流淌的暖意击中——原来岁月柔光的力量,就藏在一事、一情、一语间。

在文字中守护纳西族的灵魂

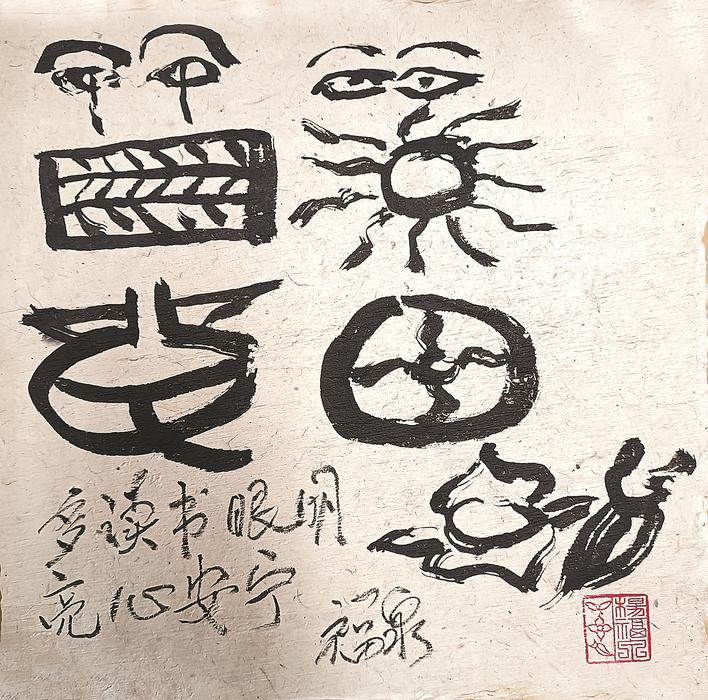

因所学专业的关系,我对纳西族流传至今的东巴文有一定了解,知晓它源于纳西族的宗教典籍《东巴经》,是纳西族使用的一种象形文字,字形极具绘画特征,距今千余年仍被使用,被誉为“活着的象形文字”“文字活化石”。尽管有此了解,但当一幅东巴文书法真迹铺陈眼前时,它仍然瞬间攫取了我的目光,令我心潮激荡。这幅“多读书,眼明亮,心安宁”的箴言书法之作,由纳西族女作家和晓梅捐赠,每一笔线条都富有生命的灵力,大大的眼睛、装订成册的经书、光芒万丈的太阳……它们不似写出的符号,而已然化作生动的图卷。和老师以笔描摹故土风物,深谙东巴文化之魂,此前已将两部承载着民族记忆的文学手稿《连长的耳朵》与《东巴妹妹》交付文学馆珍藏。但为何这次捐赠的物品并非文学资料,亦非她的亲笔手迹,而是由杨福泉先生执笔的东巴文书法?

杨福泉,云南省社会科学院原副院长,是纳西学、东巴文化研究的权威学者,他书写的东巴文经过学术论证与确认,在结构、笔画、含义上具有准确性,并遵循传统书写规范,一幅书法作品就是璀璨古老文明的一份物证。和老师坦言自己并不掌握东巴文书写技艺,但这并未阻碍她对母族文化灵魂的深入探究与深情守护。她所珍视的东巴文,早已超越了一种书写工具,而成为纳西族古老灵魂的象征符号,如一座桥梁,可以通向一个民族精神世界的深处。深究起来,这看似“无关”的捐赠,实乃用意至深:和老师以文学书写纳西的骨血,她的创作从土地深处汲取力量,以多元叙事策略激活传统,使纳西文化在当代语境中焕发新生。杨先生则以学术守护东巴的文脉,他是构建现代“纳西学”学科体系的核心推动者之一,著有大量具有里程碑意义的学术专著。二人一者如歌,一者如史,共同构建了东巴文化在当代从“世界记忆遗产”转化为“活态传承”的两种路径。和老师郑重交付于文学馆的不仅是一种文字的物质载体,更是一条具有生命的文化血脉。

博物馆里收藏什么?岂止是物质载体?一尊青铜鼎,彰显的是礼乐之精神;一枚玉佩饰,诉说的是君子之德行。一幅东巴文书法,承载的正是纳西民族世代相传的文化基因密码,其价值早已超越书写内容本身,它沉默无言,却比万语千言更为厚重。当文学馆收下这一方纸墨时,分明珍藏的是作家与学者的拳拳文化之心,以及古老民族奔流不息的精神血脉和文化传承。

如海螺号声悠扬远播

当我向作家们征集那些凝结了深厚情感与丰富才思的民族器物时,汉藏双语作家、翻译家龙仁青向我提及他珍藏的一枚白海螺,以及包裹着它的、极富藏族特色的布袋。在藏族习俗中,馈赠海螺承载着对受赠者“美名远扬四海”的深切祈愿。他郑重表示,会亲自将这意义非凡的礼物带到北京交给我。

西藏地处内陆,远离海洋,为何这来自深海的白色海螺会成为藏族人民心中祈福的圣物?这份好奇引领我探寻它的渊源。原来,距今约2.8亿年前,广袤的青藏高原曾是名为“特提斯”的浩瀚海洋,孕育了繁盛的海洋生物,海螺便是这远古海洋的遗存,成为高原与海洋在时间长河中相连的奇妙见证。大约5000年前,随着西藏与古印度的交往,一种名为印度铅螺的白色海螺传入。它的角色并非一成不变,最初是实用的号角,如同藏族史诗《格萨尔王》中用以集结部众的螺号,其后在漫长的文化浸润中,逐渐升华为佛教圣物。在藏传佛教中,尤为珍贵的右旋白海螺被视为帝释天献给佛陀的圣物,代表“佛音回荡三千世界”。《大日经》中“吹无上法螺”的记载,更赋予了它唤醒沉迷众生的深刻寓意。加之藏族文化中对纯净白色的尊崇,白色海螺被赋予了和平、安谧、幸福、吉祥的丰富内涵,最终从神圣的殿堂走入寻常百姓的生活,成为传递美好祝福的信物。

七月下旬,一个闷热的“桑拿天”,我在西山八大处见到了龙老师。他面色黝黑,双颊带着高原的红晕,一见面便伸出有力的手与我相握,含有歉意地说“辛苦你在酷暑中奔波”,随即将一个布袋交到我手中。我顾不上寒暄,直盯着这个精美的袋子端详,布袋上半部分以金黄的底色为衬,上面用红、黄、紫、绿、白等鲜艳的丝线绣满了花卉,下半部分拼接了另一种质地的布料,印着规整的十字纹,色彩汇聚了藏族常用的白、黑、红、绿、蓝、黄、棕等,色彩斑斓,别具风情。捧着沉甸甸的布袋,我用心听龙老师用略带口音的普通话讲述海螺的来历。这枚海螺受赠于他在青海省海南藏族自治州民族师范学校求学时的老师吉先加先生,老师得知曾经的学生荣获骏马奖后欣喜不已,专程赶到西宁,将这枚寓意“美名远扬”的海螺赠予龙老师,以此鼓励他继续在文学翻译的道路上深耕。忆起往事,龙老师脸上洋溢着温暖的笑意。当我提及他如今在文学事业上的成就已然实现了老师的期许时,龙老师只谦逊地谈起近期的创作和未来的计划。我们交谈甚欢,临别前,我与他笑着约定,待他再次获奖之时,我定会继续向他征集承载着文学印记的珍贵资料。

回程途中,静静躺在斑斓布袋中的白海螺在我手中沉甸甸的,仿佛有了温度与生命,回响着一段师生情深、民族团结的颂歌。老师遵循古老习俗赠螺于学生,寄托深切祝福;学生不负期许,笔耕不辍,将老师的愿望在骏马奖的荣光中化为现实,并继续在他新的创作计划中延伸生长。白海螺的螺旋纹理,又仿佛诉说着一种独特的生命根脉。龙老师的父亲是汉族,母亲是藏族,他从小接受藏文教育,对藏族文化怀有深沉的热爱。这种血脉的联结,使他天然地承载了汉藏双语的滋养。藏语言文学的专业学习更是他文学与翻译生涯的启蒙基石。他身上的汉藏两种文化,并非简单的叠加或拼接,而是自然而深刻地交汇、融合,最终形成一股更深厚、更富有生命力的文化脉流。这枚海螺,便是民族文化共生之美的一个微小而珍贵的结晶。它悠长的号声穿透了时空的界限,从远古的特提斯海沉入青藏高原的怀抱,从庄严的佛教法会走入寻常人家的祝福,海螺所承载的和平、吉祥与美名远扬的寓意,在历史长河中从未断绝。这正如龙仁青通过翻译与创作,让一种语言承载的故事与情感,跨越无形的疆界,抵达另一种语言使用者的心灵彼岸。佛陀的“无上法螺”用以唤醒众生觉悟,而这枚海螺的轻声回响,则隐喻着每一个承载着真挚情感与文化自觉的“微小之声”,无论是一个作家的吟唱,还是一个民族器物的低语,只要它源于深厚的根脉与纯粹的热爱,都将在时代的浪潮中荡开涟漪,穿越山川,最终在人类文明壮阔的共鸣中找到永恒的回响。恍惚间,我仿佛听到清越的螺号声,它诉说着所有源于至诚情谊、文化根脉和独特民族魅力的吟唱,终将在人类文明的长河中,悠扬远播,生生不息。

“都是为了文学工作”

李传锋,土家族作家,两度荣膺“骏马奖”,在此次征集中将其珍贵的个人文学珍藏——著作、手稿、照片、实物、电子文件、精心制作的视频资料悉数慨然捐赠。2024年的夏季,这些承载着精神力量的包裹,带着辗转的风尘,陆续抵达。我轻轻开启每一个纸箱,旧纸张特有的陈香与微尘的气息扑面而来,细小的尘埃在光束中无声飞舞,那一刻,时间仿佛在我身旁悄然凝滞。

自从我向李老师致电表明身份与来意——商议其文学资料捐赠事宜起,他便严谨地对照《征集骏马奖获奖作家资料范围》逐项梳理、筛选、封装、寄送。期间我们用微信往来沟通,李老师言语间总透出一种历经岁月洗礼的温润。每当我因工作疏漏而深感歉疚时,他总给予我宽慰与肯定:“你做得很好!”当我征询对捐赠内容调整的意见时,他诚恳回应:“这是我们应该做的事,听你们的。”而我的每一次致谢,都换来他朴素的信念:“都是为了文学工作。”

李老师曾言“这个征集活动很有意义,自己有幸参与我国新时期民族文学的复兴和发展,亲历过很多有意义的活动,只是由于当时的条件所限,和文物保存意识的缺乏,很多东西没能保留下来”。诚然,文学馆被众多作家视为其精神产物的理想归宿。那些曾属于个体的炽热的文学印记,终将汇入属于整个民族的浩瀚记忆之河,这正是文学馆存在的核心价值。李老师将毕生心血托付于此,远不止是捐出一箱箱故纸旧籍,分明是将自己跋涉文学山川的灵魂,郑重地交付给了未来。

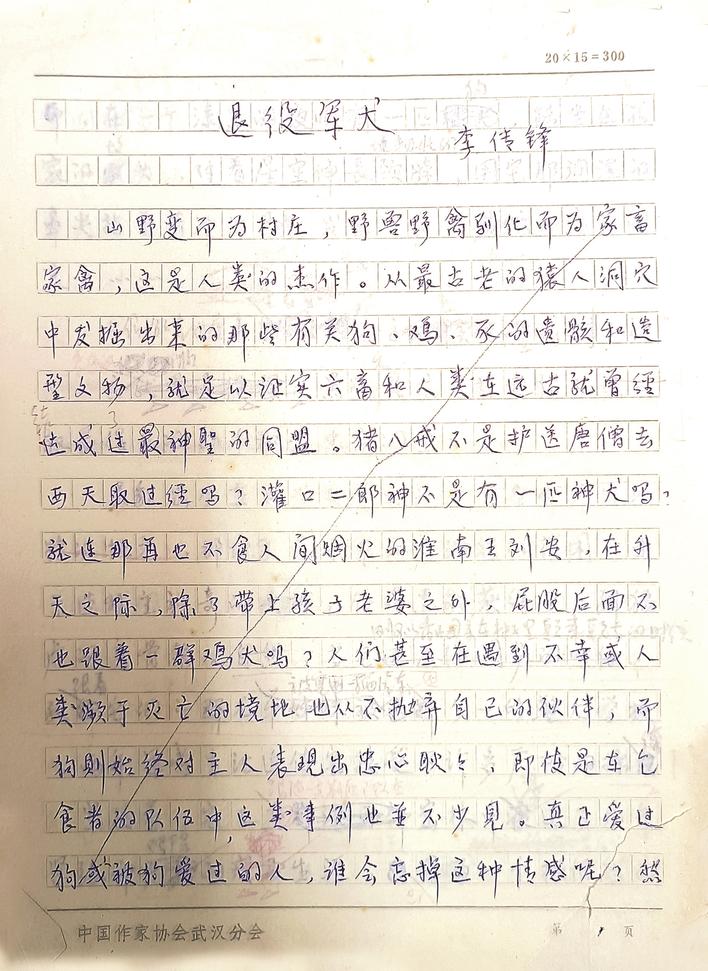

李传锋捐来的不仅有创作的最终成果——不同版本的著作,还有创作过程的见证:陪伴笔耕的施耐德钢笔、英雄圆珠笔;记录思想的联想台式电脑;离不开的工具书《现代汉语词典》,书页泛黄陈旧,几近散落;湖北大学文学院蔚蓝教授批注的《白虎寨》征求意见稿,显示出学术交流的重要性;封皮被岁月摩挲得温润发亮的创作笔记,其中沉淀着无数灵光。最令人心弦震颤的,是那十几部泛黄的手稿:《林莽英雄》《六峰山下》《十里盘山路》《定风草》《退役军犬》……其中多部都是作家的代表作。粗糙的稿纸上,墨迹随修改的笔触微微晕染,字里行间与空白处,密布着思想的轨迹与灵感的火花。纸箱已空,尘埃落定,当我轻抚泛黄的纸页、磨损的工具,一个时代的文学心跳与一位作家的心灵跋涉,便在这静谧的空间里清晰可闻。

资料终将入库,但那散落在悠悠岁月里的最柔软的微光,虽不夺目,也将聚光成束,不仅能照亮奔波的征途,更让我坚信,文学的温度,常在平凡的触碰间流转,而生命的力量,总在无声的回响中绵长。“骏马”奔腾的年代,是无数细微暖流编织的永恒柔光。

(作者系中国现代文学馆征集编目部副研究馆员)