□张莹莹

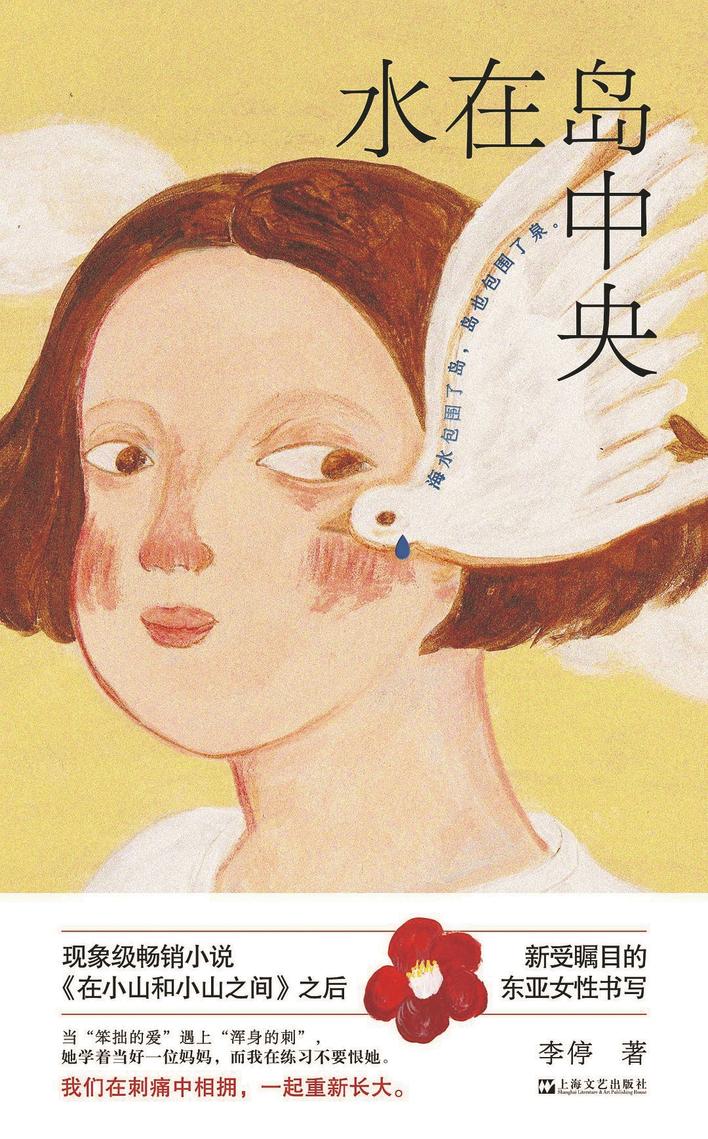

家庭关系中那些难以平衡的轻重、无法两全的取舍,往往构成个体生命中隐秘的创伤与执念。作家李停的新作《水在岛中央》便是以此为叙事原点,讲述了73岁的主人公珍坎坷而充满纠葛的人生,并穿插对家庭关系与诸多社会问题的探讨。珍自幼生活在被母亲忽视的阴影中,她的哥哥患有精神障碍,行为怪异,母亲为了给哥哥治病四处奔波,常常将珍遗忘在家,珍曾有过饿了两天的悲惨经历。哥哥9岁时被送到了一座叫“空岛”的疗养地,那是一个专门接纳智力障碍患者的社会福利场所。起初空岛条件良好,但后来因拨款不足和捐赠中断陷入困境,最终被一场突如其来的大火烧毁,哥哥也随之消失。珍对空岛火灾的真相心存疑虑,认为这背后可能有一个罪恶阴谋,而她所处的养老院即将被儿童院取代或许是这一策略的延伸。

与珍的回忆线并行的,是记者琼的现实困境。琼是当年在“空岛”生下的孩子,对自己父母一无所知。因执着于调查自己的身世之谜,琼被社会机构判定为“不合格母亲”。社会工作者的诘问如利刃般刺破她的生活:“你总想着自己的事,怎么配当妈妈?”两条线索在珍与琼的相遇中产生交集:琼为调查身世采访珍,而珍在琼的挣扎中,重新审视自己与母亲的过往。

珍的童年记忆里,母亲的身影始终被哥哥的病痛笼罩。被忽视的创伤,让她成年后坚决拒绝成为母亲:“为了不当有可能被看作有问题的妈妈,我选择不当妈妈。我用一种名叫‘自私’的缺点,确保自己不受伤。”然而,当她目睹琼在母职规训下的挣扎,尘封的记忆与现实的碎片相互映照,那个被她定义为对自己“冷漠”的母亲形象,开始显露出更为复杂的肌理——那或许不是不爱,而是在生存重压下的分身乏术。

传统文学中的母亲形象,往往是“牺牲自我”的象征。这些形象共同构建了一个“神话”:母亲是无私的、全能的,她们的痛苦与牺牲是崇高的勋章。李停让“不完美母亲”们暴露在现实的聚光灯下——她们或许笨拙、自私,在重压下选择了“错误”的优先级,却因此更接近真实的人性。

珍的母亲无疑是“不完美”的典型。她将大部分精力倾注在患病的儿子身上,对女儿的需求视而不见。被锁在家里挨饿的两天,成为珍心中无法愈合的伤口,也成为她评判母亲“失职”的铁证。但李停没有将这位母亲塑造成简单的施害者,而是通过珍的回忆碎片,拼凑出她身处的绝境:在医疗资源匮乏的年代,为一个患病孩子寻医问药的艰难;在传统的家庭秩序下,独自承担照护重任的孤立无援。当珍成年后回望,才逐渐意识到母亲的“忽视”背后,可能是“顾此失彼”的无奈——在生存的天平上,她只能先挽救那个更“危险”的孩子。

琼的困境形象展现了社会对“母职”的规训逻辑。她并非不爱女儿泉,只是无法抑制探寻自我身世的渴望。这种对“自我”的坚守,在社会标尺下却成了“自私”的罪证。书中反复出现的社会工作人员评估场景,构成了对母职审判的微型剧场:他们记录琼陪女儿的时间是否达标,检查她是否将孩子的需求置于首位,最终以“不够专注”为由威胁剥夺她的监护权。

小说以“水在岛中央,岛在水中央”的嵌套结构,将个人命运与社会议题紧密缠绕。珍对空岛阴谋的追查,本质上是对自身境遇的反抗;而琼坚持调查身世,也是在对抗“母亲必须放弃自我”的逻辑。李停通过她们的抗争表明:个体的命运从来不是孤立的,母女关系的境遇实则是社会结构性问题的微观投射。

对母职叙事的解构,是李停写作的起点。她在访谈中直言:“付出太多的爱对孩子和母亲都是伤害。”当母亲将所有自我价值寄托在孩子身上时,既会给孩子造成无法承受的情感重压,也会在自我牺牲中逐渐枯萎。珍的母亲正是这种悖论的受害者,她对儿子的过度投入,既是爱的本能,也被“必须拯救孩子”的规训所迫,最终在无尽的付出中失去了关照女儿的能力。而琼面临的困境则更具现代性:“密集母职”的期待要求母亲时刻在场、全程投入,任何对自我空间的渴求都会被视为失职。李停通过这些人物的遭遇完成了对母亲社会和家庭角色的思考。

《水在岛中央》里珍的母亲不是天生的失职者,她的“偏心”源于无法承受的生存重压。小说的结局停留在珍写下那封或许永远寄不到琼手中的信——没有空岛火灾的最终答案,也没有母女间彻底的和解宣言。但这封未寄出的信,恰是珍与自我和解的证明——“因为有期待,所以我克服了很多困难,活到了现在”。当母亲与女儿都获得讲述自己故事的权利,和解就不再是遥不可及的神话。书写本身就是一种姿态:它拒绝让母女、家庭关系在冲突的标签中僵化,而是赋予其在理解中流动的可能。

(作者系广东外语外贸大学南国商学院文化与传播学院教师)