我的专业领域是敦煌学,主要研究敦煌写本学、中古书籍史。在剑桥大学读博期间,我在高奕睿(Imre Galambos)教授的指导下完成了关于9至10世纪敦煌册子本的博士学位论文。博士毕业后,我在北京大学做了两年的博雅博士后,协助荣新江教授整理法国国家图书馆藏敦煌文献。从在剑桥大学、北京大学学习,再到赴浙江大学任教,我的敦煌学研究之路上有许多师长、前辈、学友给予我帮助与支持。其间的有趣故事也很多,比如在法国国家图书馆调阅敦煌写本时,我和研究欧洲写本的学者比谁手中的写本年代最早;又如第一次去圣彼得堡调查敦煌写本时上了黑车、惊险逃生等,难以一一详细讲述。在此只能先简单讲一讲我在伦敦调查敦煌写本的经历与所得。

我的敦煌学研究起步较晚,在中国人民大学读本科和硕士时,我所学的专业并非敦煌学,因此博士期间补起课来比较吃力。不过,由于历史原因,欧洲的各个机构藏有较多的敦煌写本原件,早期敦煌学的研究力量也主要是海外学者,我在留学期间基本上是边看原件边学,这种学习方式使我对写本的物质形态更为敏感,对写本的制作背景与使用环境更为关注,促使我走向了对敦煌写本学、书籍史的研究。我对敦煌写本的理解,就是通过翻阅一件又一件的写本实物而逐渐积累起来的。高奕睿老师曾调侃说,这是一种“奢侈”的培养方式,因为这需要足够的经费以及馆藏单位的支持。

实际上,2017年秋我抵达剑桥时,完全没想到自己会走上敦煌写本学这一条路。抵达第二日,我就去拜见了高奕睿老师。他从书架上拿出一本又一本书,将敦煌学、西方写本学的新书推荐给我,有许多著作我都不知道,西方写本研究的理论方法我也一无所知,于是我开始补课。敦煌学是一门非常国际化的学问,外文的研究成果,尤其是早期的法文、日文、英文成果相当多。除了研究汉文写本的成果,还要研究敦煌藏文、回鹘语、于阗语写本的成果。若找不到相关的书和刊物,或者不知道有这些成果,那么学术史的梳理会出问题,还会做无效的重复劳动。在剑桥读书期间,我在图书馆阅览室度过了一段难忘的时光,有次遇见高奕睿老师,他笑着问阅览室里摊着的《墨美》是不是我在翻。还有一次,有本敦煌写本装帧方面的书显示被借走,我问高老师是不是他借的?书果然在他那,他得知我需要这本书,便开车将书送到了我手中。

我还有幸与许多汉学家交流,如麦大维(David McMullen)、周绍明(Joseph P. McDermott)、鲁惟一(Michael Loewe)等。让我印象深刻的是,研究秦汉史的鲁惟一先生在90多岁高龄时,还常常拄着拐杖小步地走来听李约瑟研究所的讲座。有次我在研究所作敦煌藏经洞册子本的缀合的报告时,老先生举手提问敦煌写本缀合和简牍缀合的共通之处,我诚惶诚恐,还好我以前接触过一些简牍学的知识,尚能回答他的问题。

2018年,我确定了博士论文的选题。这一年5月,高奕睿老师带我去汉堡大学写本文化研究中心参加了一场会议。会议的主题是“多文化视角下的写本编目”,全场听下来,我意识到写本普遍存在于各文化传统中,写本研究是一个跨文化、世界性的领域。若能从跨文化的视角研究敦煌写本学、研究写本的物质形态,对敦煌学及中古书籍史能有新的推进。受到西方写本研究的影响,我的兴趣点最终落在了册子本上。这种书籍形制发源于欧洲古典时期,流行于中世纪。而吐鲁番发现的8至11世纪基督教和摩尼教的册子本,以及敦煌藏经洞发现的9至10世纪的册子本,与欧洲的册子本具有类似的装帧形态。敦煌藏经洞发现的册子本有400多份,材料充足,若将此作为选题,退可研究敦煌归义军时期册子本的制作、使用情况及其背后的宗教文化和社会历史,进可系连其他地区的写本文化,复原册子本这种书籍形态的传播轨迹,推进丝绸之路书籍史、写本全球史的研究。

确定选题后,我便从英藏敦煌写本开始,一份一份地看册子本的原件,记录其装帧形态、内部结构、纸张特征等物质形态信息。敦煌藏经洞发现的写本多流散海外,主要藏于伦敦、巴黎、圣彼得堡。目前的研究基本上是依据彩色或黑白图版,而平面的图像往往不会完整地拍摄出册子本立体的装帧,也难以提供纸质、帘纹等方面的信息。现有英藏、俄藏写本叙录对其物质形态的描述也较为匮乏。因此,若要对敦煌藏经洞发现的册子本作系统、全面的研究,是有必要逐件验视原件的。

2019年年初,我向英国图书馆提交了一份需验视原件的写本清单。两位馆员每隔一日便为我安排一次调阅,因此我一周可去三次。去看写本的日子,我一般是坐早上8点半左右的火车,约9点半抵达国王十字车站,再走5分钟穿过圣潘克拉斯车站,就到了英国图书馆。阅览室上午9点半开门,下午5点关门,我再赶5点10分的火车回剑桥。有次我起床迟了,10点半才赶到阅览室,不巧高老师这天也来调阅写本,说我来得太迟。有时遇到的册子本复杂程度高,为了完成每日的任务,我会不吃午饭。高老师若在,会带我去吃午饭,告诉我:“还是得按时吃饭。”

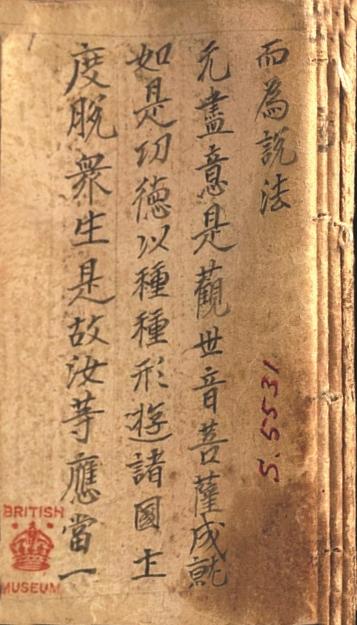

后来,我又去了英国博物馆,在馆员的帮助下看了几件册子本。英国博物馆藏敦煌册子本中有几件未全本拍摄,一些书页没有公布照片,只有看原件方能知其真容。例如,编号为Stein painting 208的册子本目前公布的彩图有8页,而这本册子实际上有20页。看过这份册子原件后,我有几个重要的发现:一是未拍摄到的纸封皮外侧,有紫红的残织物。这小片残织物作为丝织品的遗存,是研究丝绸之路物质文化史的材料。这是一种书籍装饰,以染色织物覆盖纸封皮,使写本更为美观。更完整的例子在法国国家图书馆藏敦煌册子本中也可见到。二是这本册子是多经文合抄,且可与英国图书馆藏S.5447册子本直接缀合。由于经文部分没有公布完整的照片,过去我们忽视了这一点。Stein painting 208的起首是精美的彩绘四天王像,其后接续的是《佛说父母恩重经》《佛说回向轮经》《佛说无常经》。册末的《佛说无常经》仅存三行,而第三行的经文恰好能与S.5447册首的《佛说无常经》接上。两者尺寸相同,书写风格、行款一致,朱笔点读亦一致,可直接缀合。Stein painting 208和S.5447实际上是同一本册子,后裂为两份,现分藏于英国博物馆和英国图书馆。

今天,回忆起在英国的求学时光,我总是想起英国图书馆阅览室的光盒。光盒是研究纸张的仪器,可透光使纸张帘纹变得清晰,便于测量,根据数据可推测写本的年代及纸张的产地。由于我使用得过于频繁,某日光盒突然不亮了。令人感动的是,隔天再来时,它已恢复如初。一路走来,我的师友同道、各收藏单位的馆员,还有许多我连名字都不知晓的人给我提供了太多帮助,限于篇幅,他们的故事无法一一记叙。于他们,我唯有尊重与感激。

(作者系浙江大学文学院“百人计划”研究员)