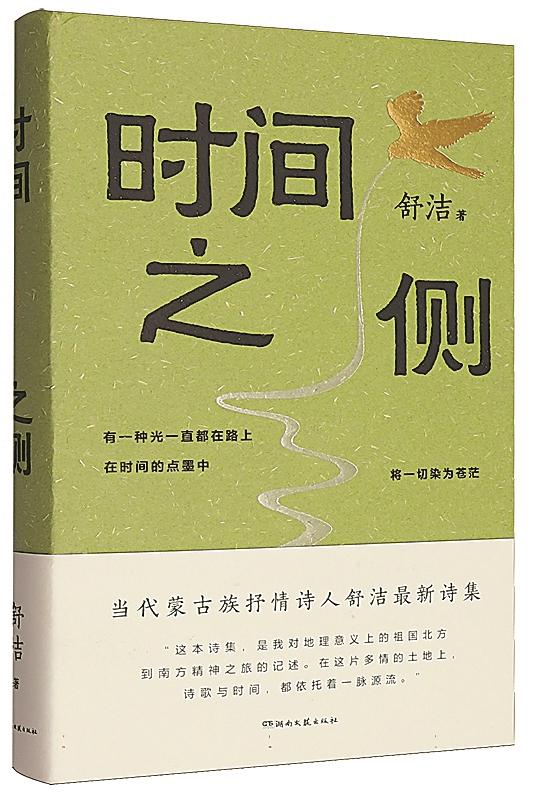

对时间的思考,是诗与哲学的重要话题。如今我们已习惯物理时间、钟表时间,将时间表述为7:31、23:12……甚至精确到秒与毫秒。这种可剥离的、抽象的时间,仿佛构成了我们生存的基本框架。于是,许多人又转向心理时间,那里只有个人感知的绵延,外部世界与自然仿佛只是心象的外化。然而,还有一种更动人、也更震撼的时间,常被“现代人”所遗忘——那便是古典时间。在我看来,它最经典的表述仍见于《论语》:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”(《论语·阳货》)子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《论语·子罕》)在古典时间里,时间既非抽象的物理刻度,也非仅属个体的心理体验,而是显现于万物生长、天人感通的宇宙节律。古典时间虽从天地之大观照人事之微,却并未走向反人道主义,反而孕育出更为深广的悲悯与慈悲。这也是我在阅读舒洁《时间之侧》时最深的感受。

舒洁在古典时间之思中,融入了牧歌的基调。这不仅体现于诗中出现的牛羊马群、草原、鹰隼以及北地的山川河岳之名,更意味着一整套生活方式的诗性进入。不同于迟子建小说《额尔古纳河右岸》中对生活样貌的细致描摹,舒洁的诗更多是对生活方式本身的感怀与沉思。苍茫辽阔的自然与不可抗拒的命运,共同谱写出这些牧歌的旋律。“年轻和美丽是一团火/跑到河那边就变成了牧歌”。(《祖母的银饰》)我们可将这种既置身时间之中、又仿佛居于其外的体验,称为“在时间之侧”。这个词不仅是诗集的名称、其中一首诗的标题,也作为诗句散见于其他诗作,足见作者对它的钟情。而这般体验的诗歌呈现,正是那至深之情却似无情的牧歌。

虽然自然有其运行规律,生死无常本是常态,但人立于天地之间,有感于生死,并不意味着违背自然。因生死而触动种种情感,本身亦是“自然”的一部分。“草木无情,有时飘零。人为动物,惟物之灵;百忧感其心,万事劳其形。”(欧阳修《秋声赋》)这正揭示了人在宇宙中的位置与天则。舒洁的诗中,既见自然,亦见人:“一条溪流发出响声/告诉时间的灰烬/下游有人。”(《一闪而过》)唯有投身于时间之流却不沉溺其中,才是真正的顺其自然。在四时的流转中,书写这样的“人间至情”,成为这部诗集最为倾心的主题。其中,尤以书写母亲与孙女的诗篇最多,亦包含对少年往昔的追忆。

“我曾去北方的雪地里找你/如今我如风筝/线断了,我多么怀念你的手……母亲/我再也回不去了/你带走了我北方的家门/我与那里,从此相安无事/却永世隔离。”(《感恩词》)《感恩词》中对母亲的思念,满怀忧伤,亦深具慈悲。而在《家书》中,生于南方湘水之畔的孙女,却成了“我”的“小小故乡”,慈悲中亦萦绕着忧伤。诗中反复出现的“梦”里的少年之“我”,则是牧歌般的往昔追忆与时间不可逆之间的矛盾交汇点——那个少年清澈、通透,而又忧伤。他是北方雪山草原上阳光透明的少年,也是老来忧郁的回望者。

后来因种种机缘,诗人由北向南,游历四方。这游历既是地理上的漫游,也伴随着血脉的南迁。由此,诗人得以从北方草原的视角,观察中原文明在时间中的变迁,并创作出一系列独具韵味的诗篇。诗集中第二辑名为“南北分界线”,正透露出诗人的这种思考。在这里,形成了一种与传统边塞诗完全不同的视角:细沙、白云、垂柳……皆化作山河意象,南北风物获得了奇妙的交融。这是一种更为细腻的家国想象,常被汉族诗人无意间忽略,而作为少数民族诗人的舒洁,却自觉融汇中华优秀传统文化与少数民族的生活史:“有一册山河就够了/我阅读你,无比熟悉你的路径……即使你没有铺展在月下/我也会嗅到你的气息。”(《祖国》)

舒洁以抒情的笔触,展开对更高远的自然、时间与历史的追思,提醒我们:诗歌对“大”的追寻确有必要。因小而见大,亦因大而显小。

(作者系温州大学人文学院讲师)