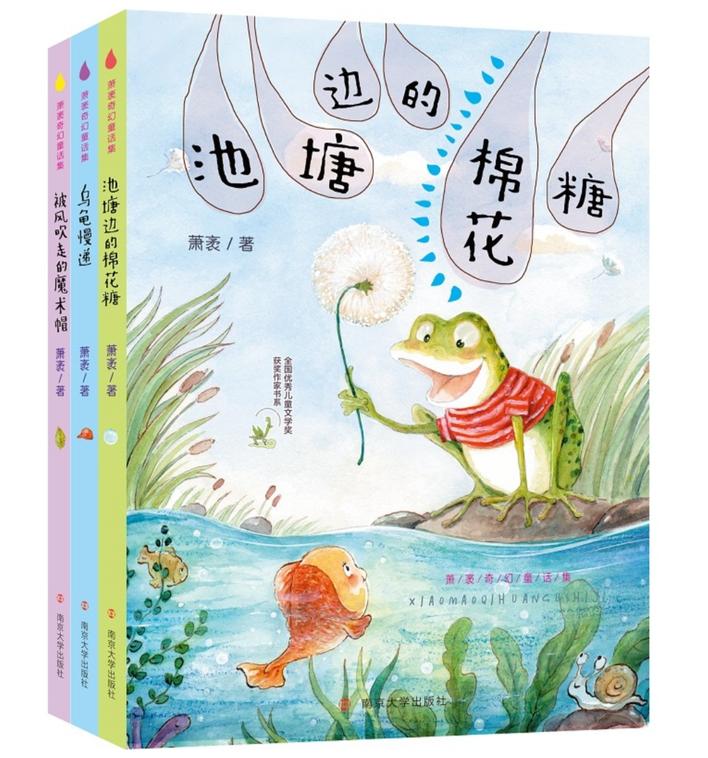

萧袤部分代表作

把故事嵌进“历史”的缝隙中

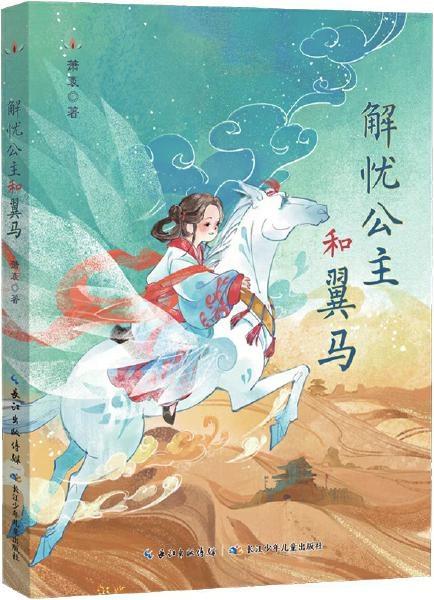

陈智富:萧袤老师,祝贺您的最新长篇童话《解忧公主和翼马》在长江少年儿童出版社出版发行。这部作品在保持您原有风格的基础上又有创新,给读者带来欢乐与沉思。请您谈谈创作缘起。

萧 袤:20年前,我到过敦煌,回来后创作了童话《驿马》,后来改写成图画书。2024年,我第三次来到敦煌,遇到了汉简中的“解忧公主”和壁画里的“翼马”。我想把二者结合起来,就有了《解忧公主和翼马》。我想在历史和幻想中寻找平衡。历史上的解忧公主是真实的,可我写的解忧公主是童话的,是幻想的。19岁时远嫁乌孙的解忧公主,小时候“一片空白”,没有留下只言片语的记载,这给了我极大的幻想空间。我可以天马行空,但又不能乱写,得把故事嵌进历史的缝隙中,虽是幻想的,仍要看起来像真的一样。

陈智富:《解忧公主和翼马》在题材、内容、叙事等方面有哪些独特性?

萧 袤:首先是题材的独特性。解忧公主是中国的,也是世界的;翼马是中国的,也是世界的。我想创造出一个既属于中国又属于世界的“中国公主”的童话形象。

其次是文本的独特性。我想写一个长篇童话,它是“一个故事”。文本的独特性也体现在语言上,我希望我写的童话“很萧袤”。

第三是叙事的独特性。我的童话是写给现在的小朋友看的。所以在叙事上,我要尽可能地口语化、生活化。生活化的叙事体现了我的童话观:童话生活化、生活童话化。什么是“生活化的叙事”呢?就是在幻想的大背景下,尽可能地贴近我们的生活。

童话很迷人,童话创作充满“无限可能性”。现代“中国式童话”需要有创造力的作家倾尽全力进行探索、实验。我的作品正是这种探索、实验的结果,成果如何交给读者和时间来检验。

“我想证明自己有写作的天赋”

陈智富:从您的作品中我读到了中国传统文化的韵味与西方经典文学的影子。您有哪些阅读经验可以分享?

萧 袤:我的外号是“书虫爸爸”,我也特别享受阅读的快乐。在群星闪耀的西方文豪中,我对卡夫卡和卡尔维诺非常崇拜。卡夫卡的《骑煤桶的人》、卡尔维诺的《高速公路上的森林》等作品,我都当作童话来读。卡尔维诺的《百无一用》,讲到的“轻与重”,表面上看是一个平常得不能再平常的故事,仔细一看却发现里面隐藏着“微言大义”。好作品值得反复阅读。另外,鲁迅、施蛰存、汪曾祺、孙幼军、葛翠琳等中国现当代作家在“故事新编”方面也卓有建树,从神话、传说、民间故事、经典作品中吸取养料,创作出新小说、新童话。现在,我也这么做了,《典籍里的中国童话》就是第一阶段的成果。

陈智富:您走上儿童文学创作道路,受到哪些老师的影响?您早期的创作情况是怎样的?

萧 袤:我的文学启蒙人,有夏元明、汤锐、周锐、曹文轩等老师。写作初期,我经常给他们写信求教,他们总是不厌其烦地给我回信鼓励。为了写作,我一直在“放弃”。我16岁上师范学校,当过校园文学社的社长。19岁毕业,当了7年老师。后来调到县政府办公室工作,然后调到县文联。我的写作初心就是想证明自己有写作的天赋。

我的第一篇童话作品发表在上海的《童话报》。后来也曾写过各种体裁的儿童文学作品,但没有形成自己的风格。慢慢地,我放弃了其他体裁的写作,主要写童话。20世纪90年代初,我在各类刊物上发表过一些儿童诗,重在表现童趣与奇思妙想。有读者来信建议我写点校园小说,因此,1995年,我开始写校园荒诞小说《好好玩学校》系列。这不算严格意义上的校园小说,只是故事发生在校园里,有变形、夸张手法的运用。

2001年,我在敦煌产生灵感,想写一个追寻梦想的故事,但不知道如何动笔。2004年,我给一家杂志写一个知识专栏。我了解到,大家都说楼兰是斯文·赫定发现的,但斯文·赫定找当地一个维吾尔族青年借了一匹马。我想,或许楼兰应该算是这匹马发现的。于是,有了我的第一本图画书《驿马》:“清扬是一匹驿马,爸爸妈妈生活在楼兰,在那里相亲相爱,后来生下了他。”童话的魅力就在这里,以马的故事体会人的无奈,怀有梦想,不断追寻。我曾当过老师,好多老师每年都会写总结,一届一届的学生,就像驿马一样,不断追寻梦想。不同职业者都能从驿马的追寻中找到呼应,也能在各自的人生经历中找到共鸣。童话、民间故事,看起来是虚构的、荒诞的、不可能的,但是留给我们的感动、哲思是永恒的,传达的情感是真实的。这是凌空的映射,好的童话都应该是多义的。

后来,在大量作家倾心投入图画书创作的时候,我又转向了桥梁书的写作。从“亲子共读”到“自主阅读”有一个很重要的过渡阶段,我们儿童文学作家要为此搭建一座“阅读的桥梁”,培养孩童的阅读兴趣。我创作的《书虫的故事》《快乐小书虫》《书虫爸爸桥梁书》《文字王国历险记》等,都是幼儿园大班和小学低年级学生可以看的桥梁书。之后,我才潜心开始为小孩子们创作童话。

要找怎么和儿童结合起来的点来讲故事

陈智富:我读过您的很多作品,其中《住在先生小姐城》独特的构思、俏皮的语言、大胆的想象给我留下很深的印象。您似乎总是喜欢在儿童文学创作中进行“出其不意”的尝试与突破。

萧 袤:在儿童文学创作上,我一直想着“突破和创新”。比方说,童话形象的塑造能不能“突破”原有的小猫小狗的形象?能不能尝试用概念、物体、数学符号、词语、标点符号等来写童话?后来,我开始写数字“1先生”。慢慢地,越写越多,数字、字母、符号、图形、词语、物品等别人没怎么写过的东西,我都拿来写童话。我把这些“不可能”存在于现实生活中的童话人物,集中到一个幻想的城市即“先生小姐城”。我写这类童话,放飞自己的幻想,创造了一个世界,希望自己写得快乐,也能让孩子们读得快乐。《住在先生小姐城》出版后获得很多人的认可,也给了我在童话创作上持续探索与创新的信心。

陈智富:过去十多年,您在对中华优秀传统文化进行创造性转化和创新性发展方面做出了成功且有益的探索,创作出版了《童话山海经》《童话庄子》等。请您谈谈这方面的创作经验。

萧 袤:我一直在思考:如何继承中华优秀传统文化,借鉴西方现代文学和儿童文学的成功经验,融会贯通,立足当下,放眼未来,不断探索、建构、创造出我所理解的当代“中国童话”。我的故事是从童心生发的,我要找怎么和儿童结合起来的点来讲故事。《童话山海经》并没有一条完整的、集中的线索,而是不同时期断断续续写的。这是我短篇童话写作的“实验产品”,包含了我所理解的当下“中国式童话”的样本。

童话是叙事的艺术,我最先想到的是叙事形式的创新,也可以说是文体的创新。好的作家都是优秀的文体家。比方说,《童话山海经》里有一篇《食火兽》。我采用对话的形式来展开叙事,就像现在流行的“脱口秀”、对口相声似的。通过对话,读者在头脑中“拼凑”出“我表哥”和“食火兽”的故事。这样的写法逼着读者去思考,在脑子里自己形成人物的完整形象。也就是说,阅读需要读者参与其中。这种交互性也是现代中国式童话的显著特质之一。叙事上的创新还有许多。我对写作的形式、故事的讲法、文字的张力等的探索与创新,可以说是乐此不疲。我相信纸质书的阅读,其实是优质的思维训练以及中国语言文字的审美熏陶。

我后来写《童话庄子》,想改变思路,重新出发,重点在故事结构、人物塑造、发挥想象力等方面有所突破,写一个既独立成篇又相互交织的长篇童话。我想写一个有童心的庄子,更想创造几个当代少年儿童的鲜活形象。天马行空的想象力来自于心灵和思想的自由。我要继承中华优秀传统文化,结合当下中国少年儿童的实际生活,写出有个性、有特色、“很萧袤”的中国式童话。真正的写作就是不断地突破,超越自己。写作的迷人之处就在这里。说不定,我的“探索与创新”也可以激发将来的写作者。

陈智富:当前,从中国传统神话故事中汲取养分的动画电影比较热门,《大圣归来》《哪吒之魔童闹海》《聊斋:兰若寺》等颇受年轻读者追捧。您对儿童文学作品的影视改编有怎样的期待?

萧 袤:很早以前,我应邀为上海美术电影制片厂写了《三个和尚》《老小阿凡提》等动画片剧本,但当时因为资金等问题没有拍成,很是遗憾。我总觉得,儿童文学界和影视界有些隔膜,两者之间还没有打通。影视界对科技特效的应用非常成熟,但是缺少好故事。好故事从哪里找?我想,从优秀的、当下的、经典的儿童文学作品里找,应该是很重要的一个渠道。我期待越来越多的儿童文学作品能够被“影视化”,被广大小读者们看到。

要相信生活,相信童话

陈智富:儿童文学作家如何保持不老的童心?如何把这些生活素材提炼成为文学经验?

萧 袤:有童心,就会有创造力。童心是儿童文学创作不竭的源泉。随着年龄的增长,脑子里受束缚的东西可能越来越多,所以要打破一切束缚童心的障碍,回到写作无拘无束、无所顾忌的状态。想要保持不老的童心,就要经常排除杂念,回到一念本真的初心状态,正如“拨云见日”。要做一个有心人,素材来自观察和记录。我有写日记的习惯,也许当时不觉得多有意思,若干年后往回翻看时,可能就有点意思了;要保持与时代“同频共振”,激活全身所有“触角”;要有一颗儿童的心,也要有一颗爱儿童的心。

经验的转化需要酝酿,就像酿酒一样,慢慢地,一个生活的素材自然就转化了,生活就会变成文学。这就是我经常提到的“童话生活化、生活童话化”。我们要相信生活,相信童话。

陈智富:与成人文学相比,您觉得儿童文学应该具备哪些特质?

萧 袤:儿童文学相较于文学,多了“儿童”二字,就得考虑儿童的接受。儿童文学独特的品质,可能就在于体现了童心、童趣。童话写作的美,于复杂中显出单纯,文字简洁到极致,清浅通俗,留白,留有余味。我现在的写作正在不断地做减法,直面童心最直观、最纯粹的那一点,向包括新生儿在内的所有孩子学习,学习孩子怎么说话,怎么观察、体验世界,学习他们的表达方式。以儿童为师,重返童年。

陈智富:您怎么理解有难度的童话写作?

萧 袤:一个有远大理想的作家,不能只寄希望于某个时段的走红流行,更要经得起时间的检验,拥有恒久的价值。想要成为突然爆红的作家,难度很大;想要成为拥有流芳百世作品的作家,难度更大。当一个伟大作家是要有高标准的,不是跟同时代作家比,而是跟自己比,也跟文学史上的经典作家比,你的写作到底有哪些突破性创新是别人不具有的。

包括童话在内的儿童文学写作是有难度的。写作的难度永远没有办法穷尽。卡夫卡临死前跟朋友说,把自己的作品全部烧掉,是因为他还在纠结有没有更好的表现方式。因此,一个作品好不好,不是作家能判断的,需要读者评价,需要时间沉淀。所以好作家也要“学习做人、学习立志、学习创造”。

陈智富:请您谈谈下一步的创作计划。

萧 袤:我计划写一系列跟中国古代典籍有关的童话故事,在《童话山海经》《童话庄子》《典籍里的中国童话》的基础上,开辟更多的空间。我会继续写作并不断完善自己创造的书虫爸爸、波波熊、青蛙与小鱼等童话形象。我想探索童话的现代化,写出有特色、有品位、有文化内涵的童话。中国童话有哪些特质?中国童话的独特性在哪里?什么叫中国式童话?怎么让儿童文学体现“兼容并蓄、和而不同”的中国风?还有很多很多的问题等待我探索、解答。我想,优秀的童话、独特的“中国故事”讲法,更应该超越国境,超越民族,超越时代,慢慢成为经典,为全人类所共有。

(萧袤系儿童文学作家,陈智富系武汉市文联签约评论家)