我对文学的黄金誓言有两条:第一条,作为一个小说书写者,我希望我是人的发现者跟物的发现者。这是自我期许,给自己的誓言。第二条,我希望我永远是一个在场的不缺席的人。“现场”指的是我生活的现实的此时此刻的当代,我希望在现场做一个不缺席的人,我看见、我记得、我写下。 ——朱天文

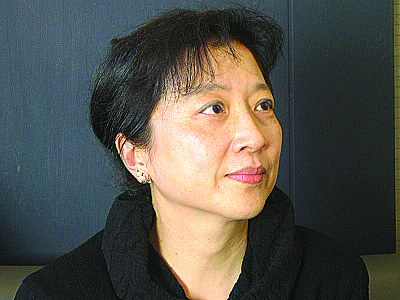

“我把在场的人当成是牧师和见证人,对大家许下文学的黄金誓言”。在北京国家图书馆,朱天文把她对文学的黄金誓言向到场听众娓娓道来。她此次是为上海译文出版社出版的系列作品(《传说》《炎夏之都》《世纪末的华丽》《有所思,乃在大海南》)而来,在上海、北京两个城市演讲,每场听众爆满。朱天文依然是简单的麻花辫,姿态率真,却在言谈中流露出有三十余年写作经历的磨砺和冷静。

《传说》中的作品写于上世纪七十年代至八十年代,年轻的朱天文以敏感清新的笔触写出了当时台湾青年人兴奋又迷惘的思想情感状态;八十年代,台湾电影新浪潮蓬勃发展,其时,朱天文正热衷于电影剧本创作,写于这一时期的《炎夏之都》,文字具有强烈的影像画面感。九十年代,朱天文感觉到台北与其他国际大都市的“零时差”,全球化似乎早早到来,写了数篇以都市生活为主题的作品,借用十九世纪奥地利画家Gustav Klimt画作所表现的欧洲世纪末景象和气氛,将作品集命名为《世纪末的华丽》。

物的发现与人的发现:写出实然

朱天文以孩子的视角来比喻“物的发现”和“人的发现”。孩子的眼光是没有焦距的,他们看东西不带目的性。年轻时体验的如孩子般看世界的新鲜感的朱天文,对这种经验印象深刻,称其为“物的发现、人的发现”。具体到写作,朱天文认为就是写世界的实然。

与“实然”相对的概念是“应然”。认为世界应该是什么样子,有自己的主张想法,甚至认为可以影响世界,当把这种强烈的主张发挥为小说,文学就变成工具,作家只是在表达思想和价值观,这是“应然”式的写作。而朱天文的写作则更偏重于“实然”。“实然”的作家类似人类学家,他在观察,与对象保持一点点的距离。朱天文觉得冷静观察非常重要,一个实然的观察者会去细察自己认识的与所观察对象实际情况的不同,这会让作家的想法调整、主张碰撞。朱天文说,在写作过程里,作家可以跟强权说“不”;可以跟市场法则说“不”。但正如妹妹朱天心所说,最难的是向弱者说“不”。“他们已经如此弱了,你难道还要写他的阴暗面吗?还要写他的弱点、犹豫徘徊吗?这个时候你怎么办?即使是面对‘弱者’这样一个实然,作家也要冷静地观察、仔细地分辨,分辨出0.1分跟0.2分的差异是什么,然后把它呈现出来,这就是写实然。”朱天文说其实写实然就是“不手软”,鲁迅、张爱玲都是如此。“不手软”也就是现代小说所谓的“除魅”,去神圣化,辨别无可辨别之处并把它写出来。站在实然面书写,是作家作为一个勇敢的现场不缺席者要做的事情。

现场不缺席者:罗德之妻、“新天使”

在朱天文看来,现场的不缺席是中国现代小说的一个基本路数,作家要永远做一个现场的目睹者、见证者、书写者。就像西方神话中的“罗德之妻”:洪水即将来临,上帝告知罗德带领人们逃向山顶,并叮嘱不许回头望,而逃跑途中,罗德的妻子回头一望,瞬间化身成盐柱。“作为一个书写者,当然我要做罗德之妻,我当然不逃到山顶,我当然要回头一望的,这个回头一望表示你的眷恋、你的不舍,即便变成盐柱,你还是要看它。我就是要做这么一个盐柱,我看见它、我记下它。”朱天文说,作家就是要从一切习以为常到无视于它的状态里去重新看见、重新发现。

王德威如此评价朱天心的作品:“正如本雅明的天使一样,是以背向,而非面向未来。她们实在是脸朝过去,被名为‘进步’的风暴吹得一步步‘退’向未来。”朱天文眼中一个书写者现场不缺席的姿态,正如同本雅明笔下的“新天使”的姿态:不是看向未来、一路往未来奔跑,而是被迫背对未来,看向过去。被时光抛下的过去是很多人不要再看的,但像朱天文一样的写作者在看。他们看着失败的、灾难的种种残破的碎片,还像战场上的“收尸人”一样把它们捡拾回来,细细分辨,擦拭好、修复好,纪念它、储藏它,这就是新天使的姿态。朱天文说:“所有人都不看的时候,我看见,最重要的是我记得、我记得、我记得。有人在现场,有人当盐柱,有人说我记得。当有这些人存在时,历史和现实是有一灯破万明。”

新作回到讲故事

卡尔维诺认为,现实就像希腊神话中女妖美杜莎的头,使所有人迅速老化、石化。在希腊神话中,珀尔修斯凭借从铜盾牌中看到的美杜莎的影子斩掉了她的头。他并不直视现实,而是透过折射看现实。一个书写者也是通过文字的折射来有距离地观察现实,写出现实。珀尔修斯斩了美杜莎的头后并没有扔掉,他把“现实”变成一个独特的负荷——能把人变成石头的致命武器。但当他在河边清洗美杜莎的脸时,河中的树枝和水草都变成了美丽的珊瑚。

朱天文说,每一个书写者的个性、背景都有不同,即使她和朱天心的生活有百分之九十九点几的重合,她们的作品还是不一样。不同作家有不同的心态,对现实的处理也不同。有些写作者不抛弃现实,把现实变成自己的独特负荷和武器;有些作者则更多以文学的想象力让轻盈的珊瑚在沉重的现实中飞翔。朱天文说,妹妹朱天心的作品中以武器的成分为主,而自己的作品则从十七岁开始到《荒人手记》都是美丽的珊瑚成分居多。新近出版的长篇小说《巫言》中,朱天文放弃了自己擅长的制造“珊瑚”转而加入了更多“武器”的成分。很多读者反映《巫言》很难读,完全抓不到故事。对此朱天文表示,《巫言》中的叙事性为零。她说现在的大部分小说只有四分之一在讲故事,而四分之三都在关注怎么讲。自己在非叙事的路上也已经走得很彻底了,下一步要让作品回归到讲故事之中,也是对自己的一个反逆,就像回力球已经打到底,撞到墙壁要回头一样。朱天文说下一部新作品要写关于时间差异的故事。时间差异包含很多意思,单纯的不同经度的时差、个人价值与主流价值的不同时差、个人生命与社会生命的时差、文化的时差等等,面对这些时差,人会感到挫折,感到格格不入。朱天文说要用七八个故事写出种种时差下的种种感受,“我自己也很好奇这个回力球会打出什么来”。

写电影剧本来养活小说

朱天文因为发表《小毕的故事》而与侯孝贤、陈坤厚等人结识,参与电影编剧,从此与电影结下不解之缘,她称自己参与了台湾新浪潮电影从无到有、逐渐成为世界电影版图中一块拼图的过程。面对着绕不开的电影话题,朱天文坦言:“电影剧本是我的谋生工具,用来养活我的小说;而小说是我的武器,作为我立足在这个世界上的一个媒介。”

上世纪七八十年代的台湾电影,与真实的生活缺少关系。而台湾文学已经扎根于生活中,看周围的人,写他们的故事。早早开始文学创作的朱天文,与在台湾电影领域一路学徒上来的侯孝贤等人,各自在自己领域内实践了将近十年,形成了属于自身的鲜明特点,他们的联手让观众在电影里看到再日常不过的生活场景,但别有一番亲切和感慨的滋味在里头。朱天文说,这就是文学和影像的力量。

作为侯孝贤的“御用编剧”,在与这样“作者式”的导演合作中,朱天文感觉自己更像是一个对手,侯孝贤是“发球者”,她则负责和他联手把球打好。之所以不和别的导演合作,是因为要花很大力气把双方的频率调节到一起,朱天文说那还不如自己回去写小说,因为“电影是导演的,不是编剧的”。她认为文字和影像是两件事情,就像两个完全不同的容器装着不同的内容。“在这一行里头,越是善用文字和影像,两个人越是不能相融,就是不可互相取代,所以电影不是靠对白在推动,而是用影像在讲故事、在推动世界”。朱天文一直强调自己的领域在文字而非电影,甚至有点泾渭分明的味道:“我写剧本的时候可以横着写,但写小说的时候一定是要竖着写。把文字用到极致和把影像用到极致是完全不同的。”