文讲所一、二期,各两年,是最正规的两期。人们愿意说,那是一、二期文学“黄埔”。

新中国成立不久,也是在全国第一次文代会召开不久,中国文联与文化部就着手建立起培养青年作家的最高学府——中央文学研究所。1953年秋二次文代会时,文联的文学工作者协会正式成为中国作家协会;次年2月,中央文学研究所便改称中国作协文学讲习所,仍受中国文联与文化部双重领导。就事物的延续性来说,文讲所是延安鲁艺的继续;新时期以来的鲁迅文学院,又是文讲所的继续。新中国成立以来的文学大事,文研所的建立,可以说是开头几件大事中的一件。它深远的历史意义,一直在显示着。

第一期是1950年至1953年,第二期是1953年至1955年。这两期是正式的科班。我是第二期的。以后是两期短训班——也叫讲习班。我们前两期学员,是工作调动性质,行政与党的关系都带去,结业后再行分配。第一期学员53名,第二期学员43名,中间有跨期的研究班学员24名,相加共107名。第一期有的一边学习着,一边成了工作人员;跨期的有的转入第二期,有的也成了工作人员,实际上两期主要学员各40余人。这两期学员,大都在战争时期开始写作,有的已经有了一些名气。如第一期的马烽、西戎、李若冰、唐达成、陈登科、徐光耀、胡正、王雪波、杨润身、陈淼、李纳、胡昭、古鉴滋、刘艺亭、孙迅韬、张学新、陈孟君、李方立、张德裕、徐刚、潘之汀、玛金、丁力、王谷林、王景山、葛文(田间夫人)、段杏锦(马烽夫人)、王慧敏(又转为二期)、禾波等,其中不少成了工作人员。如我到后,马烽任副所长,徐刚任教务处副主任,丁力、玛金、王景山等任教师,王谷林、潘之汀、王有钦等任别的职务。第二期的学员有玛拉沁夫、邓友梅、张志民、白刃、白艾、和谷岩、王丕祥、刘真、董晓华、谷峪、谭谊、赵忠、刘大为、李涌、孙肖平、张璞、金剑、缪文渭、魏连珍、胡海珠、贺鸿钧(抒玉)、李强、漠南、周行、申德滋、吕亮、刘超、胡尔查、孙静轩、苏耕夫、钱锋、羽扬、李赤、张凤珠、赵郁秀、李宏林、颜振奋、李中耀、唐仁钧、肖慎、郭廷萱、周基、我等。第三期即1956年上半年那期讲习班,学员60人,是从全国青年文学创作者会议代表中选留的,有吉学沛、曲延坤、阿凤、李学鳌、胡万春、流沙河、阎一强、梁信、钟艺兵、尹一之、任大霖、谢璞、王剑青、胡景芳等;1956年下半年一期讲习班学员99人,主要培训文艺编辑,有韦丘、雷奔(宋垒)、阿红、刘燕及、苗凤浦、康志强、赵炳南、吕曰生、陈椿年、高歌今等。以上经过培训、深造的,多是新中国成立以来50余年中文学生力军的活跃部分,创作多有突出成就,不少还担任过全国及各省市文艺单位的领导人。

文研所——文讲所的建立,得到了党中央的重视,是周总理亲自指示中宣部督办的。周总理主持的政务院(即后来的国务院)批准了以丁玲同志为主任的筹委会,张天翼为副主任,委员有沙可夫、李伯钊、何其芳、黄药眠、田间、康濯与陈企霞。第一期开学典礼时,郭沫若、茅盾、周扬等都到会祝贺并在后来担任过讲课老师。这一期来讲课与谈创作经验的还有郑振铎、老舍、艾青、刘白羽、柳青、赵树理等。对学员作具体辅导的除了所内领导丁玲、田间、康濯,还有张天翼、周立波等。

文讲所的学习,包括政治理论学习,业务学习(中外文学史、文艺理论、作家和作品研究)和创作实习。自第二期起更加系统,除原有的范围,又增加了“文学概论”、“中共党史”、“世界近代史”等。作家辅导也更具体化,如丁玲、张天翼、康濯、马烽、赵树理、刘白羽、严文井辅导小说组,光未然、宋之的、陈白尘辅导戏剧组,艾青、田间辅导诗歌组,每人辅导谁又都一一列明。第一学期,研读中国文学,第二学期研读外国文学,第三学期重点研读鲁迅作品,第四学期研读《红楼梦》。研读重点有小组范围的,有全体的。全体的都有大组讨论数天,如第一学期讨论《水浒》,第三学期讨论鲁迅作品,这两个内容的大讨论,大家的发言写出的文章,印了厚厚的两大本。我的论文《关于宋江》是根据《水浒》研讨发言整理而成,发在《文史哲》上。编者孙昌熙老先生说:“我以为你也是个老先生,想不到还是个小伙子。”外国文学重点讨论了莎士比亚戏剧和《被开垦的处女地》等。每学期末,学员还各写一篇学习论文,所内领导与教师们阅读后打分。四个学期的学习,日程早就排好,如第一学期,周一学文艺学,周三学政治,周二、四、五研读作品,周五与周六下午创作实习。除了听课与讨论,读书、思考都是各在自己屋。两人一屋。两年来,我作了听课记录20余本全16开本,日常见闻与思考又单有20余本16开本日记。所内有一批专职教师,除学员转的那几位,尚有蔡其矫、李又然、路工、石丁等。但许多重要课程,多是请外面的专家、学者来讲。我回想了一下,当时闻名的专家、学者差不多都来讲了课。加上文艺界领导人讲话与作家谈经验,总计大约有近百人。单第一学期讲中国文学的,就有郑振铎、聂绀弩、游国恩、黄药眠、冯雪峰、阿英、张庚、胡风、李何林、吴组湘、冯至、严文井、光未然、陈涌、王瑶、刘芝明、茅盾、林默涵、邵荃麟等。郑振铎讲古典文学、聂绀弩讲《水浒》,都不拿讲稿;张庚讲戏剧有讲稿,还带着两个助手,讲到什么问题,助手接着写到黑板上;胡风讲鲁迅杂文,不在台上讲,在台下第一排前面走来走去,讲了一整天又一晚上,一直保持着激动的状态;柯仲平谈诗创作,时时抖动着胡子,像朗诵诗一样,充满了激情……

为了40多位学员的学习与生活,忙忙碌碌的教职员工也有百余人。担任行政职务的同志,除忙日常行政工作,有的也担负专门的课程。如教务处主任田家、副主任徐刚,就有主讲的政治课。他们是比学员付出了更多的辛劳。

个人阅读,进度有快有慢。当别的同学还在为《奥赛罗》中苔丝德梦娜的命运而感叹或为林黛玉的死而哭得红眼大鼻子的时候,我已经把全书读完。托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》,欧文讲农业那节不下两万字,我一翻而过。腾出的一些空隙,便钻研自己的“热点”。我细读了亚里士多德的诗学、车尔尼雪夫斯基的美学和一本英国人写的《诗歌源流》,以及伊萨柯夫斯基的诗与诗论。有的是别人的发现,成了一部分人的“热点”。当时苏联的文艺观点是我们必学的正统观点,但偶有新鲜见解传来,也能引人注意,如写《收获》的那位女作家尼古拉耶娃写的一篇《论文学艺术特征》,就引起了我们一些人的兴趣。我们似乎第一次从中听到了形象思维这个说法,知道了文艺特征还大有讲究,对搞创作,不知道是不行的。便在一个范围中钻研起来。这篇文章对我尤有很大的启发。我那本受过错误批判的《文谈诗话》一书,不少篇谈文艺特点;后来写的《文艺特点的探求》,又专谈这个问题,在《文艺报》发了一版。当时若再有些空余时间,我就自己悄悄出去看电影和去东安市场逛旧书市,那两年的电影我差不多一个没漏地看了,逛旧书市也有不小的收获。所内除了本身日程,也还安排些时间让大家参加所外的某些活动。如诗歌组就参加了中国作协开的诗歌形式问题讨论会。我个人还参加了音协的歌词方面的一些活动。这期间,和音协的王建就成了长久的好朋友。总之,两年间里里外外的学习与活动,内容十分丰富,大家觉得生活在天天有所得、天天有所充实的时光里。

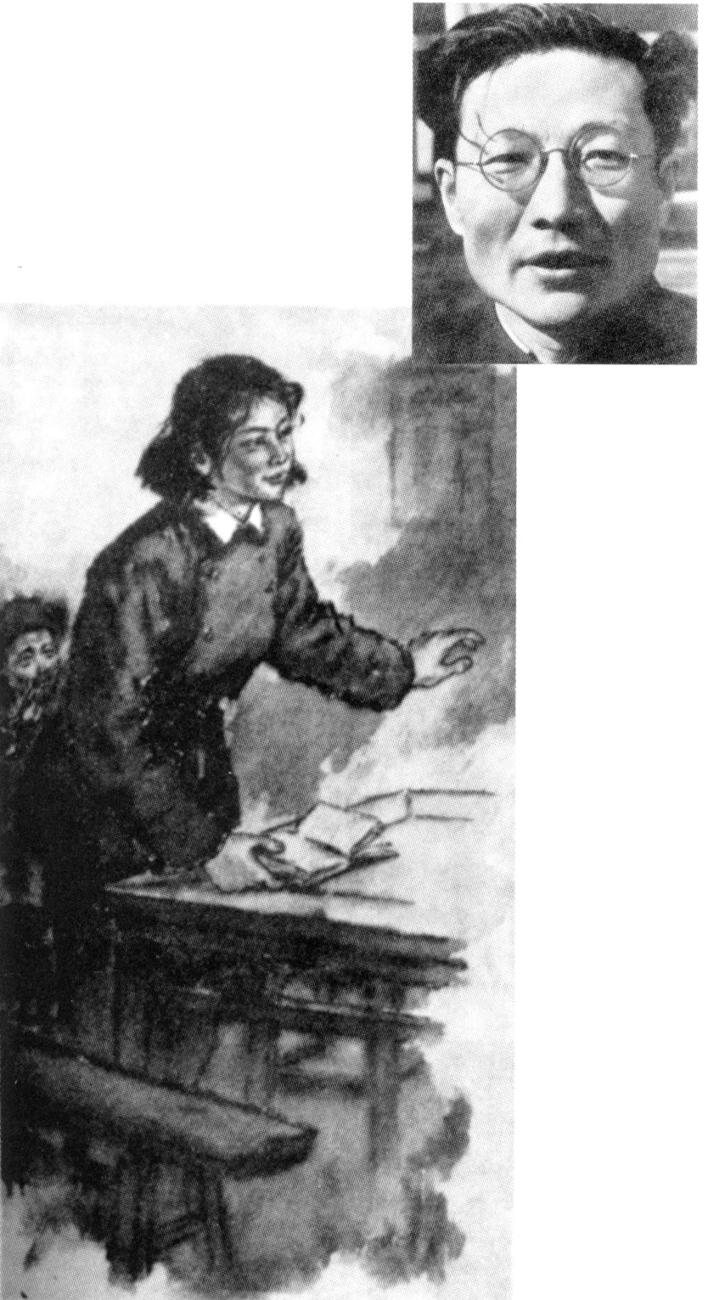

我和缪文渭,是由华东文联介绍去的。1953年春,我正在山东莒南深入生活,接到通知后不久就去了北京。这时,第一学期刚结束,许多同学还没走,我得以多结识了一些朋友。自第一期起,所长是丁玲同志亲自担任,我去时还是她做所长。在教务处同志安排下,我与文渭去她住处拜见了一次,她像叙家常似地同我们谈话。她说不要恋北京,学习完了还是要到生活中去,作家就要在生活中;有人生活写空了还在硬写,四个钱做八个钱的买卖,没出息。“文革”中,我被戴的七八顶黑帽子,有两顶是和文讲所的学习有关,一顶是“周扬的黑干将”,一顶是“丁玲的得意门生”。上一顶,都知道我够不大上。第二顶,新时期见了有的老同学,他们笑说:“得意门生,你顶多沾个边——甚至连个边也沾不着,咱那期所长是田间啊,后来是公木、吴伯箫……”我说从受影响来说,也可以说是门生。学习期间,第二次全国文代会时,学员们列席会议,我仔细听了丁玲的发言,她的一些话语我一直牢记;她来所内,辅导她的三个弟子时,小说组同志差不多都参加了,我这个诗歌组的也参加了,还仔细地作了记录。新时期,我将记录整理成文章,在天津《今晚报》发表,老同学邓友梅以致我信的形式写专文《难忘丁玲谈读书》,在《人民日报》发表,说:“想为你请功(只是一时不知向谁请)。丁玲那次讲话,对我们那批人有很大影响,你的记录对当代文学史研究极有价值,很可能是孤品。”田间继丁玲任所长,也是我的辅导老师,我得到他的指导、帮助,自然更不少。他看了我的一批作品,仔细谈了诗的艺术概括、提炼的问题,说我的诗是山上野花,但旁边有太多的杂草,把花掩盖了,要除去那些碍眼的杂草。

作为一个文学创作者,文讲所两年学习,是一个重要阶段,是使我的创作由不自觉到自觉的阶段。在这之前,虽然写作已十年,实际上盲目性相当大,甚至在思想上还分不大清文艺与新闻、文学描写与理论阐述的界限。经过学习,在那么多专家、学者指导下,有那样的环境和条件,读了那么些书——古今中外的名著差不多都读到了,这是过去或别的时候没有的机会和单靠自己读也读不明白的。明白了文艺是怎么回事,知道了中外文学史,知道了许多重要作家的情况和他们的经验,也便自然而然地总结自己,回顾以往,知道了哪些作品写好了是怎么写好的,没写好又是为什么没写好的。这个总结,便也自然给今后带来了自觉。使自己在从事文学事业中有了一个坚定性,能够不受一些“风”的纷扰或受了纷扰也能够分析的一种坚定性。在文学上,经过“科班”和不经过“科班”是不一样的。都说不上大学一样当作家,那是因为文艺是写生活,作者也可以自学成才,但能够“上大学”,还是上好。我是终生得益。