在异国他乡,她走了。

她走的时候说:蝴蝶飞走了。

20年后的一个深秋季节,在一个被当地人称作“海岛金山寺”的寺庙里,一个患了癌症且又经过手术治疗的特殊病号来了。

她说,她是胡蝶的女儿,她是一只作茧自缚的蛹子,化蝶的日期到了,她也要飞走了。

像是联袂演出的一对搭档,母女俩一前一后相隔了近20年。她们是去赴另外一场演出,还是对人世间作最后的谢幕?

两代人演绎的一场悲剧就这样结束了。

或许,飞走的蝴蝶已经渐渐地淡出了人们的视线,曾经的躯壳也已经化作春泥。然而,身后的故事、故事里的凄美,却久久地萦绕在我的心头,由挥之不去到化入化出,反反复复提醒我,让我不停地咀嚼那个化蝶全过程。于是,我想到了鲁迅那句话:“悲剧就是把人生有价值的东西毁灭给人看。”

这个让我怦然心动的故事,不仅仅因为它的主人公曾经是中国历史上的名人或者和名人有着某种联系,实在是因为它留给人们的情感上的东西过于沉重,过于压抑,以至于我拿起笔来的时候,总是听到自己的心在静静地发出一种莫可名状的声音……

名人,名角,名事……凡是带点名气的,胡蝶都占全了:上世纪30年代的女影星皇后,香港著名粤剧文武生潘有声的夫人,后来又被国民党军统特务头子戴笠霸占……她主演了中国第一部有声电影《歌女红牡丹》,她把一个忍受丈夫虐待与压榨而毫无反抗、心地善良又有几分愚昧的女性刻画得相当成功。在第一部左翼影片《狂流》中,她塑造的秀娟不但富有反抗精神,而且内心世界十分丰富,受到好评。她主演的《姐妹花》是她表演艺术的高峰。在影片中,她一人饰演有着不同人生道路的双胞胎姐妹大宝、二宝,把两个身份悬殊、性格各异的女性刻画得非常成功。这部影片在当时打破国产影片有史以来上座率的最高纪录,后来到东南亚、日本、西欧诸国上演,也大获好评。胡蝶饰演过娘姨、慈母、女教师、女演员、娼妓、舞女、阔小姐、劳动妇女、工厂女工等多种角色,她的气质富丽华贵、雅致脱俗,表演上温良敦厚、娇美风雅,一度被观众评为“电影皇后”。胡蝶横跨默片和有声片两个时代,成为上世纪三四十年代我国最优秀的演员之一。即使定居香港之后,胡蝶仍然不停地演出。1960年《后门》一片获第七届亚洲电影节最佳影片金乐奖,胡蝶获最佳女主角奖,同年,此片获得日本文部大臣的特别最佳影片奖。1986年胡蝶获得台湾电影金马奖特别奖。1995年在纪念世界电影诞生100周年、中国电影诞生90年时胡蝶获中国电影世纪奖:女演员奖。

多么丰硕的成果,多么传奇的人生!然而,尽管如此,却始终没有逃出“茕茕孑立,形影相吊”的悲惨命运,以至于1989年她在加拿大去世的时候,说出了那句充满着忧伤的话语:蝴蝶飞走了。

是的,蝴蝶是飞走了,但是,她还留下了一颗比她自身更凄美的种子。这颗种子优雅多情而又尚美重义。这颗种子在她的腹腔里发芽,在她的襁褓里长大,似乎上天给她这个生命的时候,就已经安排好了她的前生今世。以至于在她的宿命里就注定了与名人、名角、名事剪不断理还乱的种种纠葛与牵连。

胡友松,胡蝶的女儿。北京市知名画家,山东台儿庄李宗仁纪念馆名誉馆长。

1939年,胡友松出生在上海。那时她叫胡若梅,是母亲为她起的名字,意思是希望女儿如梅花般美丽坚强。由于是私生女,若梅从小就不知道父亲是谁,也不曾问过自己的父亲究竟是谁。

在胡友松幼年印象里,最深刻的是在上海“百乐门”参加给前方抗日将士募捐的活动,母亲在台上表演,她提着小篮子在场里来回走动。她有漂亮衣服,能坐高级轿车,但是她却没有自己的家,她从小就住在酒店包房里。6岁时,小若梅患上了湿疹,医生根据她的病情向胡蝶建议,最好将女儿送到北方去生活一段时间。此时,恰好军阀张宗昌暴毙济南火车站,他的姨太太沈文芝逃到南京当家庭教师,胡蝶便委托沈文芝将若梅带到了北方。在小若梅的记忆里,沈文芝这位养母对她特别凶狠,常常无缘无故地冲着她大发脾气,拿她出气,有时还不给她饭吃。

1951年,已经移居香港的胡蝶得知女儿的艰难处境后,便来到北京,准备将若梅接到香港,但沈文芝一口拒绝,无奈之下,胡蝶留下了一只装满金银首饰的手提箱给沈文芝,并嘱咐她用这些东西换来的钱供若梅生活、上大学。然而,沈文芝很快将这满满一箱的财物挥霍掉了,到若梅中学毕业时,箱子已是空无一物了。

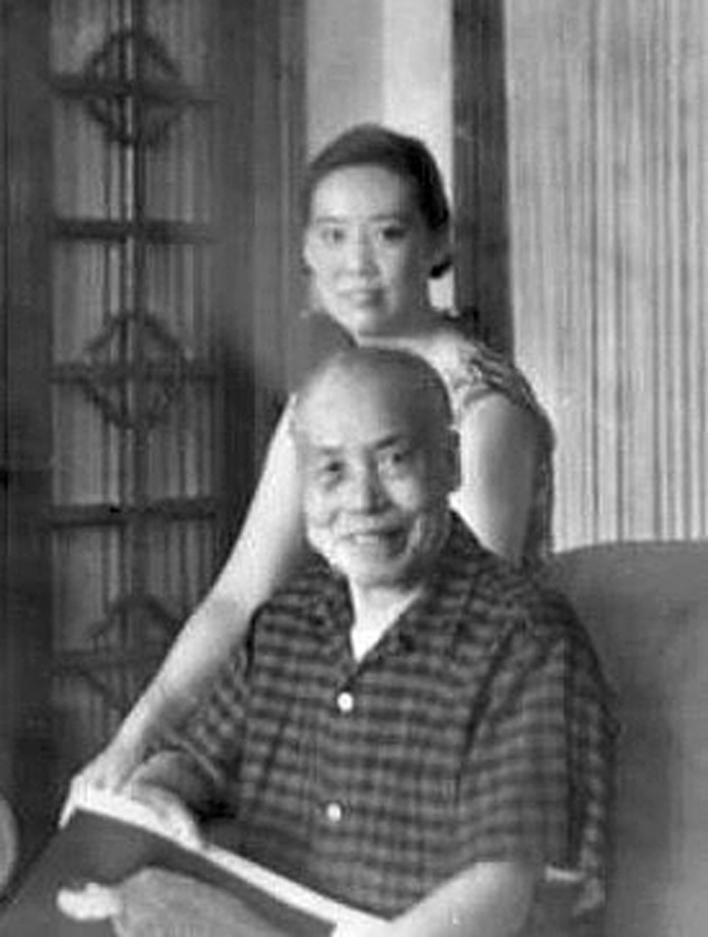

若梅中学毕业后,考入一所医专就读。医专毕业后若梅便被分配到北京积水潭医院工作,后又调入北京复兴医院当护士。1965年,原国民政府代总统、台儿庄会战的总指挥李宗仁携夫人郭德洁驾机回到国内。第二年,郭德洁因患乳腺癌在北京去世。为此,刚刚从海外归来的李宗仁情绪十分低落。为了帮助李宗仁从痛苦中走出来,周总理和中央统战部开始为李宗仁物色伴侣。在拟定的人选之外,李先生一眼看中年轻貌美的胡友松女士。1966年7月的一天,李宗仁和胡友松在北京举行简单的结婚仪式,从此这位红颜女郎和白发将军走到了一起。

重情重义的胡友松,对李宗仁义无反顾的爱国情怀所感动,立志要与他相伴终生。一进李公馆,她就向工作人员声明:我不管钱,所有存折、钥匙都不管,也不继承财产,我只照顾李先生的起居。她说:“李先生的亲属都在国外,我作为他的妻子,理所当然要照顾好他。我责无旁贷!”而李宗仁对这桩婚姻也非常满意,他把两人的合影照片冲洗了很多张,分别寄给国内外的朋友,在每张照片的后面,他都写上:“这是我的夫人胡友松。” 然而,天不作美,两人生活了不到3年的时间,先生就撒手人寰,先她而去。锥心的伤痛啊,想先生在时,虽说忘年,却也终日耳鬓厮磨,卿卿我我,窗前月下,无话不谈,美满幸福。如今先生先她而去,该是何等的伤心!她不愿意回头看,更不愿意发出叹息。她把自己的名字由“若梅”改为“友松”,就是为了向世人表达自己的志向和胸怀呀。“如果李先生是一棵不老的青松,我就是秉持着诚心为他守灵的知己。士为知己者死,女为悦己者容。从现在起,友松就是李先生灵魂的守护者。”

她始终如一地信守着自己的诺言,一直依靠微薄的工资养活自己,过着清淡的生活。为了生活,她开始学画,而且成了京城小有名气的画家。而对于李宗仁的所有遗物,都当做国家文物,一一作了认真的保管。她先后两次将国家发的生活费13.7万元、李宗仁的私款等共计20余万元以及大宗名人字画全部上交国库。与此同时,她还把李宗仁的160幅照片捐赠给中国历史博物馆,表示不要国家任何照顾,完全能够自食其力。她自己节衣缩食,却不断把微薄的退休金捐献给希望小学;在抗洪救灾义卖活动中,她把自己卖画所得的5200元钱全部捐给了灾区人民。她之所以这样做,是因为“李先生的爱国精神一直铭刻在我的心底,永不磨灭”。

1996年8月,山东枣庄市台儿庄的人民听说了胡友松女士的一些情况,就接她到台儿庄参观考察。这次齐鲁之行,不仅让胡友松对李宗仁的卓越功业有了更加深刻的解读,也让她对台儿庄人民有了更加深刻的认识。回到北京,她把李宗仁的遗物全部捐献给台儿庄人民,并到台儿庄定居,还担任了台儿庄战役纪念馆的名誉馆长。

情感的巨大缺失,让胡友松终日处在艰难的熬煎之中。1983年,她无法战胜自己对已故亲人的思念,更无法弥补自己精神上的巨大亏空,她觉得生活的压力就像是自己吐出的丝,把自己越缠越紧。于是,她想到了解脱。就在这一年的秋天,在北京的广济寺,她出家了。皈依佛门,法号妙惠居士。

当海岛金山寺的僧人把她生前最后一段时间的生活录像送到我手里的时候,我眼前的胡友松,身穿一件紫色羽绒大衣,面带忧伤,分明是一位慈眉善目、心事重重的老人。她反复地说,李宗仁始终是一位英雄、一位伟人,在她心底始终保存着对李先生的缅怀和思念。她生活的压力太大,她要化蝶了,她要向她的妈妈那样,永远地飞走了……

胡友松坐化之前,亲手把自己绘画的画册捐献给了海岛金山寺的主持。她说,做个纪念吧,我该走了。那一刻,她的眼神里依旧充满着对生活的热恋……

梵乐声声,钟罄齐鸣。在僧人们祝福往生的诵经声中,一只破茧而出的蝴蝶悄无声息地飞走了……

(2008年腊月,胡友松女士查出患上直肠癌,正月十六日在枣庄市立医院进行手术治疗,11月4日病情恶化,11月18日住进庆云县海岛金山寺,11月25日去世,终年69岁。胡友松一生简朴,没有后人,留在世界上的,只有她的一腔热情和她的绘画。)