·1·

我不爱正眼看夕阳,我看水里的倒影。这不,太阳正往高处升呢。

要不,我会死路一条的。

小小迎头向我跑来。我不喜欢从后边看小小。这世界,让人的眼光也变得逆向了。

这是一个让人遐想的傍晚。晚风轻轻吹着,晚归的鸟儿还在歌唱,恋人一对一对笑着分布在溪这边,溪那边。那溪上的光影,让人醉倒在这里,枕着幸福顺溪漂去。

小小跟在我的后边,我不时要回过头去看它一眼。

小小也学乖了,轻轻地跑在我的后边。不过,小小有时候也顽皮,一不留神,就跑上前来,跑到我的身边,与我并排走着,还跑到前边去。为了阻止小小的顽皮,我只得小声劝阻,小小很听话的,乖乖地退到后边去。有时候小小也偶尔不听话,我就撒开腿小跑几步。天底下,哪有母亲不为心爱的下一代跑几步路啊。这时候,我就觉得自己是天下最幸福的母亲。

小小是一条狗。准确地说,是一条宠物狗,是宠物狗中的西施犬。这可以从它头上长长的毛发看出来,我把这些毛发洗干净梳直了,用红绸绳缚了两个好看的蝴蝶结。它跑起来,那毛发一甩一甩的,别提多美气了。

我开始遛狗时,听的最多的是,哼,下岗职工还遛狗?我在心里说,下岗工人怎么啦?不缺手不缺脚的,怎么不能遛狗啊?

有人说我脸上有笑,其实这笑就是小小给挂上的。对我来说哭已经太多太多了。这世界不笑还有别的选择吗?

有一个学生样的人还说,我的笑,比起别人来更有魅力。什么叫魅力我不懂。我只晓得,我的笑比别人的笑美气多了。

可是我身上别的东西就拿不出手了。我身上的衣裳不是女人穿的,都是丈夫和儿子留下来的。那衣裳已经好长时间没洗了。我经常给我的小小洗身子,给它打上香皂。

我不洗衣裳是那上面还留着丈夫或儿子的气味。他们拥抱着我。我是天底下最幸福的妻子和母亲。

那些遛狗的人身上散发着香水味儿。我小小身上也香着呢。那些遛狗的人穿着最漂亮的衣裳。我小小头上有那美艳的蝴蝶结呢。

有人说我身上有气味。我晓得,不是懒女人的气味。

每天傍晚,我在前边走,小小在后边跟。它快,我快。它慢,我慢。有人就笑着说,看她娘儿俩,连着心哪。

许多牵着狗的人,在我和小小前边后边左边右边走着。我们一起组成溪边的幸福的风景。

我的小小从不去闻别人,也不去缠别人。小小走路目不斜视,可绅士了。

路过的人,认识的,叫着我的名字,说一句好话。不认识的,举起大拇指。我晓得,好话和大拇指,都是说的小小。认识我的,知道我的情况。不认识的,认识小小,再从小小看到了我,也认识了。我也对说好话的举大拇指的,说一句,你的狗好着呢,不说的时候,就笑笑。

小小成了溪边的名犬了。

溪水,落日,树丫,小小,不变的风景。

·2·

那天风景变了。小小不见了。

我放开喉咙喊,谁见到我家小小了?

水中的太阳长出毛刺来,扎人的眼。树上鸟儿不唱歌,发出一种从来没有听见过的烦人声。

该死的母狗!不知怎么的,我骂了人生第一句脏话,不是骂人的,骂的竟是狗。

不是母狗,还能是谁?那些瞅见了小小,老远拉着人赶过来的花花肠子母狗,那些走过时闻着缠着小小的母狗,那些大的母狗,小的母狗。那些拐带良家公犬的母狗,那些诱奸贞洁公犬的母狗。

一见它们我的眼睛里就长出尖刀来。

慢慢的,那些母狗见了我,一改以前暧昧的态度,眼中露出惊恐的神色。那些牵了母狗的人,先是惊讶,后是拿眼光看别处,独独不愿与我正眼相看。

小小!小小!我尖着嗓门喊。

你乖,你回来,妈妈给你做最好吃的。

我手里开始带着小小的食盆。我做了小小最喜欢吃的肉拌饭。邻居还以为我儿子回来了。儿子赌博欠了赌债抢劫给抓进去了。

我没日没夜挣钱。白天给人做家政,晚上去医院给病人做陪护,我一天最多能挣上百元钱。我吃菜场被人扔掉的黄菜叶,用盐腌了一下就成了咸菜。米是有些年头的陈米,吃着不香但吃饱就行。惟独小小的吃食我舍得花钱。邻居时常看见我割回猪肉来,锅里烧得香香的。可是我一口也没舍得吃,全给小小了。

我要还债!这四个字,字字有千斤的重量。

有一个独眼的家伙,声称我儿子晓晓欠了他60万赌债,找了我好几次,恶声恶气地说,要钱,没钱要命。

我敲打着食盆,咯咯!小小,妈妈给你做肉拌饭了!以往,只要小小听见我的喊,或者敲打食盆发出的响声,都会跑过来。

小小!你在哪里?我叫着,你快些出来。

我不让银行给我钱,我不让菜场无偿给我菜,我只让小小从某个藏身的地方走出来,跟我回家去,这不过分吧?

小小没有走出来。那个树丛被风吹了一下,忽忽动起来,我以为是调皮的小小,连忙走上前去,除了树丛中的落叶,什么也没有。

我恨那些灌木,矮矮的,最迷惑小小了。那里藏着小老鼠、小鸟雀等等吸引小小的东西。我的小小没有见过世面,哪经得起这些它认为可爱的东西的诱惑啊?

我开始用脚踢那些灌木。那些灌木上的枯叶萧萧落下。一路走过去,我一路踢过去。

疯了,疯了,我听见路人在说闲话了。

后来,我连那些沟,那些洞,那些能让小小走错的小路也恨起来了。我弯下身去看那沟,那沟流淌着污水,腥的、臭的,长满藓苔,花花绿绿的,什么都有。我的小小肯定让这沟骗了。

我把头伸进一个洞里,洞里深深的幽幽的,不时有隐隐的声音从远处传来,带有一股神秘、一股魔力。

我恨不得把这些沟全填平了,一个个洞都塞住了。

我在洞口沟边转悠的时候,肯定脸上沾满了黑色的污泥,只有两只眼珠子是亮的。要不,为什么溪边行走的人一个个避开了我?

刮风了,下雨了。我照常走在寻找小小的路上。你见过我家小小吗?我问一个熟人。熟人披着雨衣说,你撑好你的伞,你问我都十多遍了。

我说,昨天问你,你没有见过,说不定今天见到了呢。

熟人说,好好,我见到了我就来告诉你。

我的雨伞早破了,冷冷的雨水,肆无忌惮地从破碎的伞盖面上往里洒。

不过,这样的天气我还是要出门去。就是这样的雨天,我在那个垃圾箱旁边捡到小小的。那个时候小小奄奄一息,我以为是一条死狗。用脚去碰了一下,想不到,它的头努力动了一下。

我怎么会在小小曾经努力过的雨天放弃寻找呢?天下没有这样狠心的妈妈。

·3·

我回到不到30平米的家,小小在的时候,跑来跑去的,到处都是它的影子。小小走了,家,突然,空了。

我往墙上那死鬼遗像瞪了一眼。死鬼也是下岗职工,一时色迷心巧,被一个婊子骗了钱财,接着病了,先我走了。我说,小小丢了,丢了。那死鬼瞪我一眼,说,你,你个娘们儿,不是有相当的能耐吗?

别指望你了,我咬着牙恨恨地说,我一辈子也不指望你。

我不理死鬼,转身进了狭小的厨房。第一个动作,就是拿起小小的食盆。想一想,今天该做什么狗食呢?

小小第一次来家的时候,我都不知道该给它吃什么,我真是一个笨女人,一个笨妈妈。小小是一个生命吧,我想,我能吃的,它一定能吃,我就给它吃我吃的泡饭。我一天只烧一次饭。因为城里什么都需要钱,烧饭需要电或煤气。泡饭就是冷饭掺一些开水,菜是咸菜。

小小用舌头舔到冷饭时,抬起头看了我一眼,天哪,与我将它在垃圾堆小心翼翼抱起的那一刻十分的相似,它那目光弱弱的,却透着坚强,使我的内心深处升起一股久违的暖流。

小小第一餐吃得还算勉强,可能是饿坏了。渐渐的,小小对冷饭不感兴趣了。小小是一个聪明的孩子,我看着它,它就一小口一小口坚决地吃着。我一转身,它就不吃。有几次,将吃进嘴里的又吐了出来。

这时候,我才明白它的前一个家,是个与我们不同家境的家。那时,它吃的肯定不是这样的东西。想到这里,我的心愈发的酸。

更让我不忍心的是,那时的小小全身毛发稀疏脓血交加。

我在有钱人家做家政的时候,看多了宠物养尊处优的样子。这里边到底发生了什么?

这句问话我最熟悉了,在家里发生变故时,我不知听了多少遍了。

我不愿意听了,再听了就要疯了。让知情的不知情的人闭一下你尊贵的嘴吧,省一省你看似关心的问候吧。

我不问小小,小小不喜欢吃冷泡饭。我就做小小喜欢吃的。什么是小小喜欢吃的?我心里也没底,就依照人的吃食。

我已经好长时间没吃肉了,我不是素食主义者,我赚的钱都让那独眼拿走了。听说现在有钱人也不吃肉了,这世道到底怎么了?

我狠狠心,买了半斤五花肉。拿在手里,我的内心竟然漾起了一种慌兮兮的幸福感,当年,我第一次摸到男人的肌体时就是这种感觉。

我先磨刀,我的刀已经好长好长时间没有切肉了,已经钝得切不下肉了。磨好刀,我把肉慢慢地切开,将肉切成一小片一小片,再用刀撇在一边。灶上点上火。冷冷的锅,慢慢地变热,变烫。我把切好的肉放入锅中。霎时,锅里发出一声尖锐的油炸声,随即冒起一股青烟。

肉拌到饭里。小小吃得啧啧有声。不时抬起头,我看到它眼中感激的目光。这世界,还是狗懂得感恩。

送医院,请兽医,我都没钱。我想起儿子晓晓在家受皮肉之伤时的情景,我就买了碘酒、红药水。

我轻轻用温水将小小身上的肮脏和脓血洗去。小小不住地颤抖,颤抖,眼中流出泪水来,可是没有叫出声来。我说,小小,你叫吧,你疼,你就叫吧。我的泪也流出来了,与小小的泪水流在一起。

狗不叫,我叫什么呢?我的疼与狗是一样的。

有血的地方,我拭上红药水,有脓的地方,我涂上碘酒。一天三次。几天后,就有了起色。一个星期后,有脓血的地方结了痂。几个星期后,伤口全好了。

我不需要去谴责小小的前一个家庭,只是,我觉得自己心里的伤口,不再淌血了,不再流脓了。

几个月后,小小头上的毛发开始生长,长成长长的漂亮的毛发。我的希望也在生长。只是,除了头部的毛发,小小身上的毛,一丁点也没长,这是遗憾。我将小小头上的毛发每天梳直了,用红绸扎成两个公主辫。

·4·

看到我非找到小小不可的痴心妄想,有人说,你这样不行,就一个人的力量。我说,我没有亲人了,没人帮我的忙。那人说,你上电视台啊。我说,电视台能管这事?能,那人说,你去试试。

电视台因为我是下岗职工寻狗不止而感动,记者采访了我,发动全城的观众与我一起找我的小小。一天过去了,两天过去了,三天过去了。小小没回来。

我在检讨自己。当别人做了对不起你的事后,你要检讨自己,我开始这样认为。

我就想,播电视新闻的时候,有些市民看到了,有些市民没有看到。而恰恰是没有看到电视节目的人看到小小了呢。再说,自己的事自己做,不要再去麻烦别人了。

我晚上做梦,小小找到了。我哭啊哭,小小忽然开口说人话,妈妈,妈妈。

好梦醒来的感觉比噩梦更可怕。

我不觉得这是梦。我继续去寻找。

太阳上山了,又下山了。那梦就在前方,我奔上前去,它还在前方。

本来,我上午去做家政,下午的时间用来寻找小小。渐渐地,我觉得小小就要找到了,我用全天的时间来寻找。白天不回家,中饭就带着冷饭团。有时饿了,狗食盆中的食物喷喷香,我不舍得吃,小小就在眼前呢。

一天又一天,一月又一月。我的脚趾将一双捡来的皮鞋先戳了一个洞,再戳出两个洞,就在8个脚趾全部见了天日的时候,我在一个垃圾箱里发现了小小。

小小不是原来的小小。小小只是很像小小。小小是一个塑料或者橡胶什么制成的,我也不知道它该叫什么,我不管它叫什么,我只是觉得它像小小,就是小小。

我跌跌撞撞地走回家,那个在6楼的家,那是原来的国有企业福利分房,虽然小,却曾经是幸福的家啊。

睡觉前,那么多天来,我第一次洗脚。已经是初夏了,我在自来水龙头上放了一盆水。水声哗哗,我想起,该给小小先洗澡的。

那盆水,就先用来洗小小。小小身上没有毛发,连头上也没有。小小身上滑溜溜的,我打上香皂,轻轻地揉,生怕揉疼了我的小小。一边洗澡,我一边与小小说话,小小与孩子一样,怕洗澡,我跟它说说话,它就不怕了。最后,我又用清水将它浑身上下全部冲干净。

第二天,我就到家政公司。公司的人见了我,怕得要死。我笑笑说,我不是鬼,不是老虎,我的鼻子眼睛都长在原来的地方,看看,没少一个。

公司的人就笑笑。我要还债,我要干活,我说。

一天活干下来,我的肠子都悔青了。我的小小刚回家,就独自在家,不寂寞吗?不会从6楼阳台跳下来吧?我记起出门的时候关上阳台上的窗了。

我到菜市场买了半斤五花肉跑着回家。邻居看见了,问,小小回家了?我来不及向她点点头,就一口气跑向6楼的家,开了门,小小躺在以往小小经常躺着的破沙发上。

那天以后,我一直魂不守舍的。在别人家里擦窗户,我关上窗了,我会问主人,窗关了吗?主人望望紧闭的窗户,望望我,说,你在说自己的玻璃擦得干净,让人以为没有玻璃,你在显示自己的工作成绩吗?在另一户人家,待我全部干好了家务活,主人吩咐开窗通通空气,我却把所有窗户关得牢牢的,让主人发一通脾气。

那天,我拎着半斤肉,问邻居,我的小小没有从窗户爬出来吧?

邻居说了一句莫名其妙的话,哼,你家改养苍蝇了吧?

我奔上6楼,打开房门。轰的,一群红头绿眼苍蝇扑面撞上来。苍蝇把我当成它们的美味。我吓呆了。

窗户果然大开着。我不顾一切地尖叫起来,拿起扫帚朝它们打去。苍蝇最密集的地方,是阳台上窗户边,那个盛放小小食盆的地方。由于小小吃不了,又舍不得倒掉,我就把新的食盆一盆一盆挨着放。以前的食物早坏了,那可是肉拌的饭,坏得也快,臭得更快,引来的苍蝇也就多。

此时,我才意识到,那个躺在沙发上的东西,不是我的小小。

我冲上前去,将那个酷似小小的东西扔到窗外去。不知道为什么,它飞了一个漂亮的弧度后,恰好落在阳台外我们平日里摆花盆晒衣裳的铁架上。如果我稍稍用力,它就会粉身碎骨,因为这里是6楼。

食盆一个个清理了,苍蝇消失了。消灭苍蝇等害虫最好的办法,是让它们食无可食。

连续几天阴雨,我举着没有主心骨干的伞片,在溪边的大道上喊着,叫着。

我的嗓子哑了,路也走不动了。最可怕的是,脑子里闪过一句疑问:男人不要我了,儿子不要我了,这世上连狗都不要我了,谁还要我?然后,一片空白。

回家,冷冷清清的。我想把自己挂在哪里,哪里可挂呢?想把自己搁在哪里,哪里可搁呢?想把自己躺在哪里,哪里可躺呢?

我想到阳台上的窗口,只要跃过窗口,经过简短的飞跃,就会到达大地,葬身大地,与大地结为一体——那里正是最稳妥的地方。

半人多高的阳台,我不要凳子,竟能一跃而上。飞向大地,还得爬过那个我们平常用来搁花盆晒衣裳的铁架子。这个时候,我一眼就看到酷似小小的那个东西了。

那个丑陋邋遢的家伙,头上竟然长出了毛发。我凑近去看,好家伙,那毛发绿绒绒的,有三四寸长,微风吹过来,轻轻飘动。活脱脱小小再世。我一把夺过来,亲了又亲,最后紧紧地抱在怀中。

塑料和橡皮制成的小小,竟然创造了奇迹。后来我才知道,这是一种时尚的玩具,叫邋遢狗,头上部位事先装有草的种子,我记得不久前用水给它洗过澡,加上这些天连续阴雨,种子于是萌芽长成嫩草。

我慢慢往屋里缩回身体,不再幻想与大地的结交。

我的身体不再飘浮。我变得现实了,小小就是我的现实。

男人在墙上嘻嘻地笑。我知道这是坏笑,他活着背叛我,死了还要看我的笑话。我把他的笑话当成一股风。晓晓还在监狱,几年后便要回到我身边。

这时候,门响了。乒!乒!乒!门板就要被敲烂了。我吼起来,谁?谁敲老娘的门?我从来没有这样高声大气的说话。

门外传来独眼的恶骂声,我,你的爷你的太公你的祖宗,快快拿钱来!没钱拿命来!

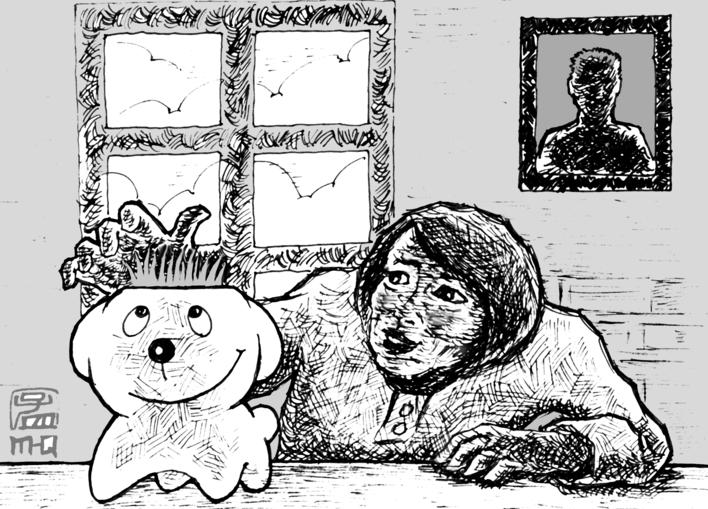

我觉得这不是骂。这是我重还人间,听到的第一句人话。插图:孟浩强