若要说,世上最具情愫的吸血鬼是谁?从《月姬》中的爱尔奎特到《暮光之城》里的爱德华,答案可谓五花八门,而我的回答则是:小夜。

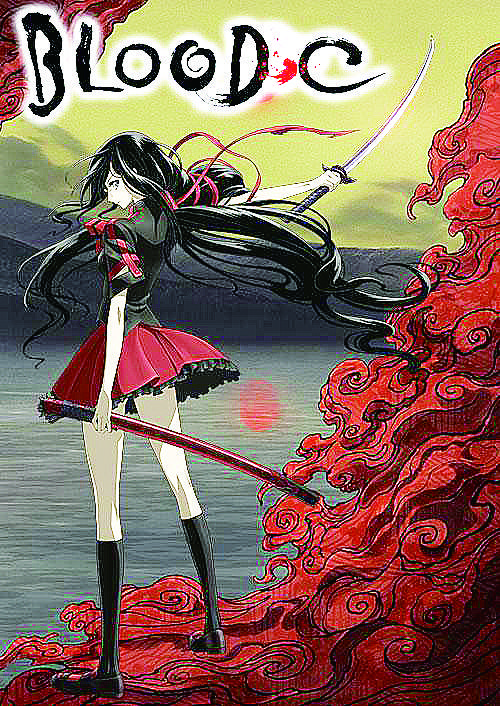

小夜这位在西方也很受欢迎的东方吸血鬼形象已有十几年的来头。从2001年押井守监制、美国出品的动画电影《最后的吸血鬼》开始,穿着日式水手服,手持修长太刀的女吸血鬼小夜就以脱俗的形象,打破人们对吸血鬼是男性、怕光、蝙蝠衣、獠牙的既定认知。由此,小夜开始陆续出现在国际荧屏上,2004年全智贤主演、吴宇森监制的好莱坞大片《小夜刀》,2005年日本动画公司Production I.G制作的动画《Blood+》(并非《小夜刀》续作,而是同概念原创作品)等,都在世界范围内收获好评。但真正给予我触动的,却是一部推出后褒贬参半的正统续作《Blood-C》。

《Blood》系列一直保持着高质量和邪典风格。光看片名便知,内容绝不乏邪典片常有的元素。而单从剧情角度剖析,日美两国的作品风格大相径庭,若将该系列分为两段,则《最后的吸血》至《小夜刀》为前半段,《Blood-C》至《Blood-C-最后的黑暗-》为后半段。前半段发生在美国,编剧风格自然不言而喻:大多是别具快感的打斗,《小夜刀》更是最早使用吊威亚技术的影片之一,同时还有吴宇森暴力美学的加持,但正因此,真正的故事已经隐藏在商业包装之下甚至被抹去,连最基本的世界观也没有交代,终究是遭阉割的赚快钱工具。后半段则由日本人改编,内容更具有含蓄内敛的风格,更符合作品内核,却显然吸引不了只图“看个爽”的观众,其导演水岛努一向的慢热风格也让更多观众望而却步。

虽然商业上并不成功,但《Blood-C》运用日式笔触近乎完美地描摹出了一个扭曲、凄美的东方传说故事。从总体来看,《Blood-C》毫无疑问远超《小夜刀》等作品:在立意上,它贯彻“爱与羁绊”的主题;在叙事上,它不屈服于商业程序,用挑战观众欣赏极限的表现方式,完满地讲述了一个被吸血鬼表面所包裹的东方爱情传奇。

《Blood-C》不同于日本的流水线深夜档动画,其电视动画实际上完全是为了之后的电影版埋下伏笔。看似平凡的小镇少女小夜,在每天晚上都要例行公事般地击杀名为“古物”的怪物,她单纯地认为这是在守护小镇,直到最后她才知道,这世界只是一群人“演”出来的,而主导者是扮演成小镇咖啡馆主人的七原文人。于是,矛盾不可避免地爆发……电影版开场:东京,轰鸣的直升机螺旋桨、旋转的灯光,将原本局限在小镇里的故事放到一个浩荡而冷酷之地。电视动画埋下的伏笔一瞬间毫无掩藏地迸发,恢复记忆的小夜英姿飒爽,又回到了《小夜刀》时期的模样。在前一个小时的慢调子后,一个个悬念像多米诺骨牌渐次倒下,突然沸腾的剧情发展使人大呼过瘾,而小夜的结局更引人深思。

小夜从本质上来说并非纯粹的吸血鬼,而是人与古物(一种强大、吃人的怪物)之间互利共生、签下的约定“朱食兔”,两千多年后被发现,于是成为人类战争的傀儡,长久地战斗着,尽管疲倦了、厌烦了,但仍对人类保有同情,于是一直战斗下去。当她又回到故乡日本,却再度遭命运捉弄,被原本守护“朱食兔”世家的继承人七原文人逮捕,并失去了记忆,成为“浮岛计划”的实验品。重新拥有记忆的她誓要杀死文人,却亲眼目睹文人自杀,最终继续流浪。

而真正突显了主题“爱与羁绊”的角色,不是小夜,而是七原文人。

电视动画没有说明文人耗财耗力将小夜困于一个臆造的、所有居民全是演员的小镇是为了什么,而这一最大的悬念在电影版中被揭开。文人见证了古物的减少,为了让他爱着的小夜不会因为没有古物的血而饿死,他用喂食一样的方法放出许许多多的古物,让她一直战斗着,最终却又在小夜面前自杀并吻别。

于是小夜失去了活着的目的,在漫长时间中被淡忘,再次流浪。这正是所谓的爱与羁绊——因为爱而制造羁绊,因为羁绊消失而无法维持爱,正是因为人之间或正常或畸形的联系,人心才能真正紧扣。

电影尾声,一名叫真奈的少女坚持寻找着小夜,不知是因好奇,还是报答救命之恩,抑或其他原因。小夜的配音者水树奈奈演唱的主题曲《METRO BAROQUE》,仿佛表露了表面冷酷的小夜炙热的真心:

我什么都不要,惟有你是道标。