北京人民艺术剧院著名表演艺术家朱旭同志因病医治无效,于9月15日在北京逝世,享年88岁。洪深曾说,“会演戏的演人,不会演戏的演戏”。表演上,朱旭始终将这两句话作为自己从艺的座右铭。他善于观察,勤于学习,刻苦钻研,在北京人艺的舞台上,先后塑造过数十个性格独特、色彩鲜明的人物形象。他风趣幽默、细腻传神的表演,在观众心中留下深刻烙印。2012年,北京人艺建院60周年,82岁的朱旭又站在了北京人艺的舞台上,扮演《甲子园》中的姚半仙,这是他出演的最后一个话剧角色,至此,他在自己最爱的舞台上站了整整一个甲子。在《老爷子朱旭》一书的封面上,朱旭曾写道:“演员认认真真演好你所扮演的每一个人物,处理好每一句台词,几十年的路都是这么认真走过来的。”在北京人艺,很多人亲切地称他朱旭“老爷子”。朱旭谈自己很少,谈创作很多,他常说自己很幸运,他取得的成绩都受益于北京人艺。他始终与他最爱的北京人艺同在。本报邀请与朱旭相识多年的编剧梁秉堃,讲述朱旭“老爷子”在北京人艺的点滴往事,以表达对朱旭老师的怀念之情。

北京人艺的老艺术家不少,然而像朱旭这样宝刀不老、依旧活跃在舞台上、银幕上和屏幕上的高龄表演艺术家却是绝无仅有的。仅就最近一些年来看——2003年,他已经阔别舞台10年依然参加了北京人艺以抗击非典为题材的话剧《北街南院》的演出;2005年,为了纪念反法西斯战争胜利60周年,他毅然参加了北京人艺《屠夫》的复排演出;2008年,支援四川抗震救灾再次参加了北京人艺《生·活》的演出;2012年,北京人艺建院60周年的时候,他又参加了《甲子园》的演出……最有意思的是,朱旭每次演出以后都要说上一句:“这是我最后的谢幕演出了!”可是,到时候他就管不住自己,还会再演、再演、再再演。为什么呢?大约就是他对于舞台艺术那份揪不折、扯不断的深情厚意吧。虽然,他在创作时心里已经是“又想又害怕,越老越没底”,但是依然坚持着“我死也要死在舞台上”的崇高愿望。正如曹禺老院长所说:“许多年纪大、体力弱的伟大演员,死也不肯离开他的舞台。历史上很有一些演员,鼓尽最后一口气,读出悦耳的台词。天才的莫里哀是其中之一,他死在舞台上。他们的灵魂仿佛追随流动的仙乐,在神妙的舞台上歌唱。他们像服了仙药。永远不死的青年,享受着无穷无尽的欢呼与赞美。赞美是蜜一般甜的。但对于一个伟大的演员,沉浸在人物创造的快乐中,这才是大海一般汹涌的吸引力。他比孙大圣还高明,一生岂止有七十二种形象变化?从前,京剧大师杨小楼,早被认为衰老,还要在舞台上献出他神奇的艺术;孙菊仙90岁,居然还要演唱《四进士》。这样对舞台的依恋岂是偶然?又何止是我们的前辈?舞台,对今天北京人艺的艺术家来说,就是他们献身的圣坛。”

台上不口吃

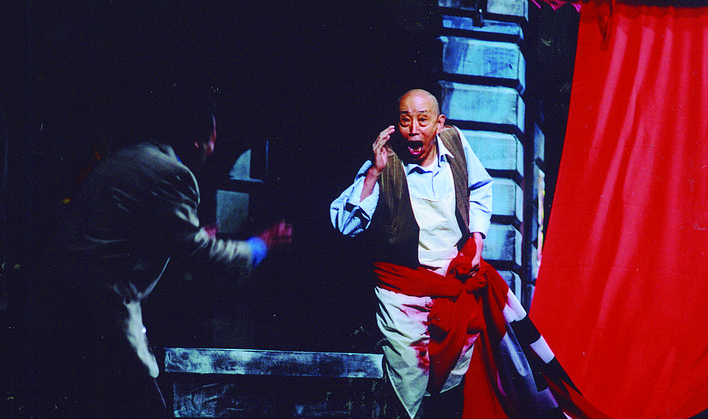

朱旭在美国名剧《哗变》里扮演一个刚愎自用、自以为是、盛气凌人、能言善辩、自尊极强,以至精神失常、语无伦次、口出秽言、性格偏狂的魁格舰长。此人物的塑造难度在于在舞台上没有什么行动作为,事件和情节全要靠说出来,演员要一口气“干说”出1800个字的长篇台词,不能慢,更不能断。开始,朱旭真的犯了愁,没了辙。怎么办呢?应邀来的美国导演赫斯顿告诉他:“魁格永远是正确的,永远是理直气壮的,没有乞求人家理解的时候,说这段台词的态度应该是——难道你连这个都不懂吗?!”这就启发朱旭一步步接近了人物,最后终于驾驭了角色。首演获得了很大的成功,观众听进去了,坐住了,并产生了极大兴趣和联想。演出结束以后,赫斯顿紧紧地抱住了朱旭,说:“谢谢!谢谢!”朱旭也由衷地对赫斯顿说:“应该是我非常感谢你!”然而,又有谁知道,朱旭在生活中竟然是一个有口吃毛病的人啊!

“等着娘咽气”

《红白喜事》是一个反映当代农村生活的喜剧,朱旭扮演的三叔是一位从农民成长起来的小知识分子,头脑里既有小农意识影响的狭隘观念,又有社会开明思潮产生的新颖认识。为此,他在把握这个人物基调的时候,既要有点儿土味儿,又要有点儿洋味儿;既要有点儿粗俗浅显,又要有点儿高傲自负;既要有点儿认真实在,又要有点儿哗众取宠。对于这样一个从生活里走出来、性格反差比较大、语言相当风趣有味道的人物形象,观众不能不信,不能不笑,也不能不喜欢。

记得当时在排练的过程中,剧本是边排练边修改的,特别是全剧结束时郑老太太已经病危卧床不起,后事也已经准备妥当,在这种情况下,郑家兄弟们的台词应当既简练又深刻,最好能起到画龙点睛的作用。那么,这里到底应当怎样设计呢?内容是什么,形式又该如何,大家议论纷纷,各抒己见,又莫衷一是。在热烈讨论的小组会上,朱旭往往是不大发言的,因为他性格比较内向,常常没想准的事,没想好的话是不肯说出来的。就在大家一筹莫展,找不到什么好办法的时候,他突然开了腔说:“你们听听,要由我来这么一句台词怎么样?”大家让他赶快说出来,他想了想说:“现在是万事俱备,就等着咱娘咽气咧!”他的话音未落,立即引起大家的笑声和掌声。 导演林兆华兴奋地马上拍板,就这样定了下来。这出戏是以喜剧的方式批评封建思想意识的,这样一句台词正好给全剧的故事情节和思想内涵幽默地画了圈,点了题。而且朱旭在表演的具体处理上,在“现在是万事俱备”之后安排了一个小小的停顿,以引起观众的注意和企盼,然后再用非常轻松的语调、语气说出:“就等着咱娘咽气咧!”应当说,这是一句想得深、说得俏的精彩台词,既有深刻的内涵,又有俏皮的形式;既让人容易记住,又让人不忍心忘掉。

矛盾中展现

朱旭在《三块钱国币》里扮演了一个穷大学生杨长雄。按照作者丁西林先生的解释,此人“能言善辩、见义勇为,有年轻人爱管闲事之美德”。但是,杨长雄最后竟然被阔太太吴某讥讽为“说话不通”, 在万般无奈的情况下,故意打碎了对方的一只花瓶,有理真的变成了没理,无奈之下只好赔出三块钱国币。通过这个人物表现出的矛盾现象——庸俗有理,正义不通,确乎是可以发人深省、耐人寻味的。

朱旭在《名优之死》里扮演的琴师张先生。这个角色戏很少,几乎没有什么正经台词,但是他非常愿意扮演, 因为张先生是一个有矛盾的人物形象。刚刚有点儿名气的京剧演员刘凤仙,开始演戏不认真,练功不刻苦,角儿的脾气也越来越大。张先生心里清清楚楚,很看不惯。由于是伺候角儿的琴师,只能礼节周到,说话和气,规规矩矩,因此对于凤仙的事也就不便说什么。他来到凤仙的房子里想帮其练练嗓子,可对方竟然还没有起床,于是,他把不满意的话说成非常恭维的话:“大小姐,还没起床哪?”当刘振声解释说“昨天晚上散了戏,又排了排新戏,睡得晚了点儿!”他明明知道这是师傅护着徒弟,言不由衷,却马上表示:“嗷!是是是!”拿上胡琴一走了之。朱旭认为扮演这样一个心里有话没有说出来的人物,对于演员来说却是非常过瘾的事,因为通过抓住人物特定的矛盾就会使人物形象一下子具体起来、生动起来。

我想,这正是朱旭“千百次探寻,千百次琢磨, 才找到了‘自己的创造道路’。”这也正是北京人艺艺术魅力之所在。“写意中有写实,写实中有写意。”写意与写实相结合的北京人艺表演方法,老艺术家们掌握了,朱旭掌握了,一切后来者理应同样要掌握它!