回想解放战争后期,全国各地大量青年学生与知识分子,加入人民解放军滚滚洪流,不仅大大加速了解放全中国的进军步伐,也为日后新中国建设提供了雄厚的人才准备。江西南昌一批大中学生,进入以刘伯承将军为校长的军政大学第四分校。他们以军校学员身分,即刻随第二野战军第四兵团大军南下,沿滇、桂、黔边地实施战略大迂迴,历经“八千里路云和月”,直抵云南边陲。这个热血青年的队列中,就有我们常常怀念的公刘先生。

粗略计算下来,包括公刘、白桦、林予、彭荆风、周良沛、郭囯甫、赵季康、兰芒、陈希平、姚冷、王公浦等近20位“文化人”,便是新中国成立之初出现在“彩云之南”而名扬全国的那一个文学群体,是云南军区文化部长冯牧麾下的一支所向披靡的劲旅。全国各大报刊杂志连续发表他们的小说、诗歌、散文,电影院里也在播映他们编剧的故事片和歌剧片,一时之间传为中国文坛佳话。

我是1955年西南军区撤销才奉调云南军区的,那时公刘、白桦他们早已上调军总政文化部创作室,未能作为军内同建制战友一起从事专业文学写作。但此后有很多接触机会,彼此来往紧密,俨然是一个山头的军界老友。我比公刘入伍早几年,算得上是“老资格”了。他长我两岁,文化水平及学识修养令我十分仰慕,无论哪一方面,都应当虚心向这位老大哥学习。我们这个圈子里,大家年轻气盛,但未见有哪一位自以为可以在公刘面前张狂一下的。我的长篇小说《我们播种爱情》写出初稿,花300元找打字社打印出来,亲自登门给公刘兄送上一份,请他指点。他少不得讲了许多鼓励的话,还是诚恳地提出了很好的意见和建议。他认真读过了我那二十几万字,没有敷衍我。

人们只看到,这个文学群体在报刊版面上叱咤风云,并不了解他们如何日复一日年复一年,跋涉在遥远的云南边防线上。那时边远地区人迹罕至,没有路走,要用砍刀开辟一条通道。阿佤山还遗留杀人头祭谷的原始习俗。傣族地区恶性疟疾很严重,那个时候只知叫做瘴气,许多村寨空无一人,全都远逃他乡去了。公刘他们就是在这样极端困难的条件下,随第一批边疆工作队下去。高黎贡山、哀牢山、无量山、梅里雪山,以及乌蒙山系的峰峦垭口,无不留下他的手模脚印,留下他们为边疆山河雄伟所感受到的震撼与无尽的遐想。记不清穿破了多少双军用胶底鞋,以自己脚步反复丈量过2000多公里边防第一线,走访每一个一线边境哨所。这才有了公刘的那一行诗句:“这座山是边防阵地的制高点/而我的刺刀则是真正的山尖”。

平时读诗,感觉大多彼此相近相似,盖住了姓名,会以为出自同一作者之手。但我从不记得,有哪一位诗人与公刘靠色。那么,公刘与众不同之处究竟在哪里?他的诗行里找不到口号化、公式化、概念化痕迹,找不到那种廉价的激情与矫饰。凡下笔必定是出之于自然,出之于率真,出之于自己心底。常常见到他隔着眼镜镜片,闪现出一丝会意的微笑,似乎早已是一切了然于心。他对客观事务观察具有超强的敏锐性,且又从不人云亦云随波逐流,见观音菩萨就连忙拜倒。他的诗作不仅富于瑰丽奇崛的艺术想象力,更难能可贵的是,字里行间往往隐含着某种哲理的锋芒。与其说这是一位诗人,不如更准确地说,这是一位原名叫做刘耿直的、具有独立思考品格的行吟思想家。

公刘十几岁就在香港报刊上发表文章,开始以著文来养家糊口了。直到新中国成立以后,他还经常为昆明《正义报》写评论写散文,将稿费寄回江西,奉养他的老父亲。不妨说,正因为自幼孤身一人苦苦奋斗,随着阅历增长便迅速成熟起来,并且构成了他特行独立坚毅不屈的人生姿态。更加之他古书典籍阅览广博,学富五车,笔力坚实,不是一般写诗的人可以望其项背的。

众多评论家说,在中国只有公刘一人,可与艾青比肩。为作家诗人排座次,这种做法缺乏科学性,因为仁者见仁智者见智,并无法制订出一个绝对公平合理的统一标准。但我相信,有一点大家肯定是有共识的。让我们闭上眼睛默然设想,假如从不曾有过公刘的诗,中国诗坛是否会显得清冷了许多呢?是否会显得贫瘠了许多呢?是否会显得过于浅显又过于通用化了呢?

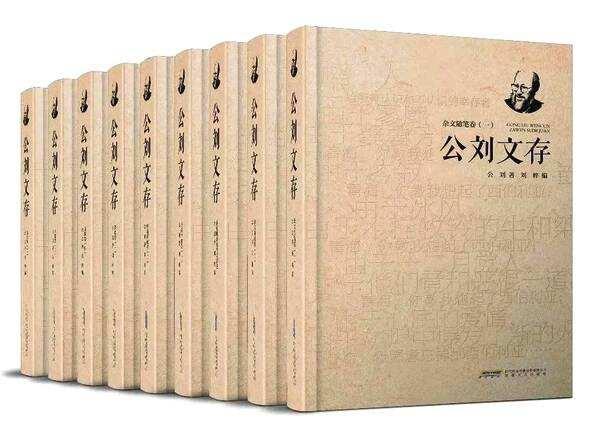

上帝怜见,给了公刘一个好女儿。小麦几乎是凭一己之力,为父亲出版了九卷本的《公刘文存》。无论是对父亲的亲骨亲血之情,还是她个人的人品才情,全部体现在这一部文集中了。书出得十分大气朴实,与诗人正相匹配。文存共得九卷,九在中国古代文化中被视为最高数字。九卷雄文,厚重之极,公刘兄可以含笑而去了!