想让自己的作品呈现某种“泛文明学”色彩

康春华:我们从起点开始谈。你是经济学硕士出身,如何走上小说家这条路的?大致是怎样一个过程?

陆 源:我一直在简化自己的记忆,自诩“天生的小说家”,其实不那么简单。大学本科我的专业偏管理学、法学,是考分不够调剂的结果,毕业拿的是法学学位。当时我想过将来报考计算机方面的研究生,为此我去旁听计算机专业的课程,还去考了个全国计算机四级证书。足见我是相当认真的。可能我觉得计算机语言非常有力量。

但在大三时,情况发生了变化。我后来的硕士生导师给本科生上《财政学》,他问班里的学生谁会下围棋,他喜欢下围棋。于是我跟他下围棋,一来二去就熟了。这位老师跟我说,不如考他的研究生吧,我便跨学院考到了财政金融学院。大四时我决定写一部长篇小说,要做小说家。当然,整个大学期间,在校6年,我读了不少外国小说和文史哲书籍,算是初步完成了一名小说家的自我教育。

康春华:你的小说显示出很具“智识性”的品味,比如跨学科的知识储备和丰富的阅读量等,这些如何作用于你的小说并产生影响,这些是否是一位小说家所必须具备的?

陆 源:我不大确定一个小说家应该具备什么,但我本人对不少事情都好奇,有时候我想让自己的作品呈现某种“泛文明学”的色彩。“文明学”包纳人类社会的各种精神成果,这在17世纪以前是一个可能的门类,伊本·赫勒敦是一位“文明学”的巨擘,笛卡尔、帕斯卡我视为半个巨擘,“文明学”最后一次徒劳的努力是法国年鉴学派……今天,在科学领域包括自然科学和社会科学,“文明学”已经行不通了,毕竟我们的天年有限,可是在小说艺术领域,或许“文明学”仍大有可为。我希望在小说的天地里,伴着“文明学”的旋律起舞。实际上,我并没有像看上去那样,掌握如此多知识。我只不过是为了心目中的效果,采用了相关的写作技术,平时再注意收集和积累。关于这一点,卡尔维诺在《文学机器》里说得很清楚。

风格跟我们的际遇和为人有关

康春华:意识流、修辞欲与绚烂的想象力,弥漫旺盛的热带气息,这是读完你作品比较鲜明的感受。这在当代青年小说家的创作中显示出了独特的美学质素,这些美学特征是如何产生的,以及如何看待与同代作家创作的差异性?

陆 源:我还是有一些同道的。但相对来说,比较少。我认为,如果我的创作跟同代作家没差异,我还没激情写了。体现差异,是创作的题中应有之义。记得有个同代作家说,他要探索小说的无限可能性,我心里嘀咕,如果他敢号称探索无限可能性,那我该怎么说?探索无限的不可能性吗?……开个玩笑。我根本没想那么多。

总之,我自己的风格也一直在漂移,无从得知将来会如何。关于风格,关于美学特征,对小说家而言,既有先见之明,也有后见之明。我的意思是,作家阅读、学习、思考的总和在很大程度上规定了他作品风格的方向,具体要处理的题材也影响最终风格的成型。创作时,运用自己的“批评力”筛选、修改词句,这所谓的“批评力”跟我们的志趣、愿望有关,跟我们审美的分寸感有关,我们正是凭此而立足于尘世。换句话说,对有经验的小说家而言,风格跟我们的际遇和为人有关。

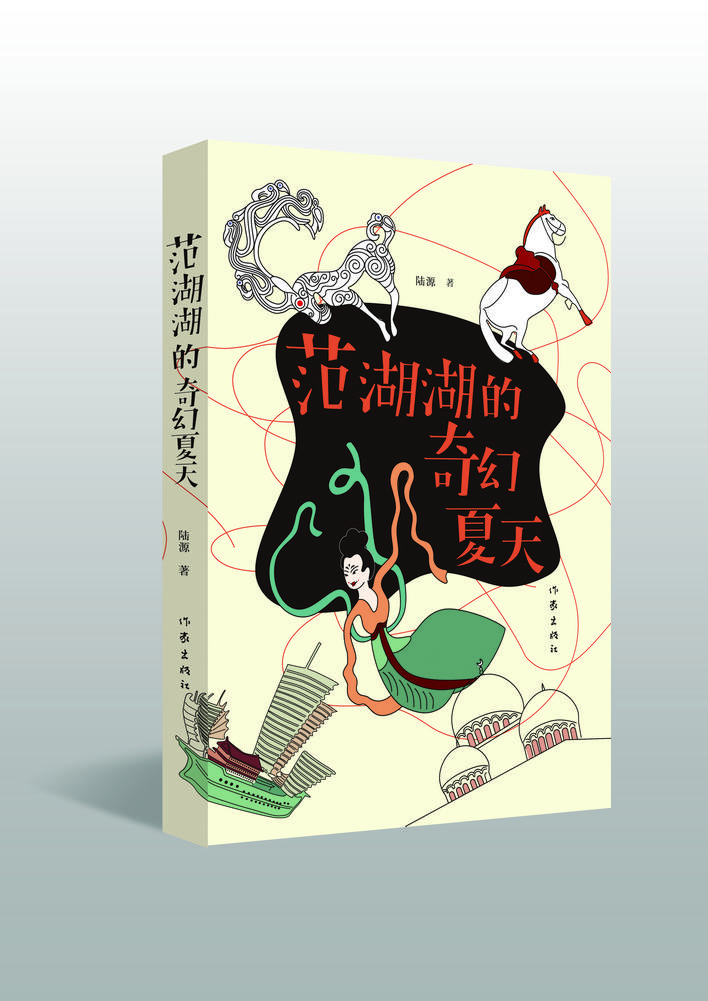

康春华:但你的作品中,也有一些似曾相识的气质。《祖先的爱情》仿佛让人重回马孔多小镇,《范湖湖的奇幻夏天》则将唐朝的故事延伸至南洋一带,《大月亮及其他》小说集中则有比较鲜明的舒尔茨风格。它们是如何产生的?

陆 源:作品的产生很神秘,跟生命的产生一样不可思议。没有那种非写不可的欲望,说什么都白搭。写小说得有创作的欲望,这种欲望又深又暗又冰冷。写小说是因为想写,以便再度行使身为想象家的权力,再度在文字和现实这两重天之间飞翔。写出一个马孔多世界,写出布鲁诺·舒尔茨式的段落,这种欢乐无可言喻。概而言之,昼思夜想,念念不忘,作品便产生了。关于创作,我写了很多札记,有的发表了,有的还没发表。将来我想结集两本书,分别叫《九月末的大风》和《夜行人札记》吧,那是我实践的印迹,我的戒律,我的方法论。

《童年兽》是我“活出”的小说

康春华:《童年兽》和你其他作品是不同的,这其中有“你”的记忆、“你”的经历。童年经验是个体记忆的原生酵母,往往演化成为最强烈的写作冲动。这一个围棋少年的童年故事,之于你意味着什么?有没有特别满意的地方?又是否留有遗憾?

陆 源:阿伯拉尔写过一本《劫余录》。作者爱得死去活来,终遭毒手。我设想《童年兽》本该是一部“反《劫余录》”。设想归设想,写完后发现不是那个样子,这验证了我前面谈到的,作品的具体内容影响了风格最终成型。

《童年兽》对我来说是独一无二的。出书之后,我因为要做推广活动,还翻看过几次。我读着读着,心想,如果以后也能这样写该多好啊。听上去挺怪的,《童年兽》不就是我写的嘛。但是,再这样写恐怕做不到了。《童年兽》不单是我写出的小说,还是我“活出”的小说,我该如何再“活出”另一部这样的小说呢?往后是“漫长而寂静的下坡路”啊。

从“活出”的意义上讲,我对《童年兽》既没有什么“遗憾”,也谈不上什么“满意”。至于“童年经验”的话题,前一阵子说得比较多了,想借此补充一点:童年的愿望,我是指比较深刻的那些愿望,甚至一个人自己长久意识不到的愿望,是创作者的“圣痕”,是他核心的资产,它们定义着写作的欲望。突然想起我女儿坚持把家里一本老旧的《世界童话大全》称为《世界大全》,有时又把它称为《魔法书》。她这种叫法,我觉得不无道理。

康春华:想和你谈谈小说家的欲望问题。你说“欲望如同野火”,有的小说家,写作欲望来自于历史深处的召唤,有的着眼于个体不得不写的遭际,有的沉溺在漫无边际的想象力的快感之中。你的写作欲望来自何处?

陆 源:最深那种欲望是无从探明的。稍浅稍显的那些欲望则归拢在一起,形成了合力。加西亚·马尔克斯总是说:我写作是为了让朋友们喜欢我。这句“写作是为了让朋友们喜欢我”,我用了十来年,今后打算抛弃它。我写作因为我必须写,我的爱恨,我的主张,我的困境,惟有写作方可能解决。我选择了这条道路,十七八年一路走来。这是我还做得好的惟一事情。

翻译给予我一种“创作幻觉”

康春华:到目前为止,你已翻译了哪些作品?计划翻译哪些作家的作品?你是如何选择自己的翻译对象的?这种小说家和译者的双重身份,你是如何平衡的?

陆 源:我翻译了布鲁诺·舒尔茨的两本小说集以及集外之作。还翻译了赫尔曼·麦尔维尔小说集的《苹果木桌子及其他简记》。目前,我仍在翻译麦尔维尔的长篇小说《骗子的化装表演》,快翻译完了。我只翻译自己想翻译的作品。

我动手翻译时,先不跟出版机构签合同,因为我翻译得太慢了,不想受交稿期限的束缚。翻译全凭热情,翻译稿酬低得令人不齿。说到双重身份,翻译给予我一种“创作幻觉”,并让我保持“手热”状态。另外,舒尔茨和麦尔维尔的情况有些不同,舒尔茨作品的译本,在我翻译之前和之后,陆续出现了三四种版本,都挺好。估计将来还会有新版本。所以我翻译舒尔茨更多是为我自己。

至于麦尔维尔那两本,从来没引进过,这就隐隐增添了一份责任感,希望通过我的努力,把这位“美国的莎士比亚”的更多作品介绍给大家。翻译既是一份快乐,又是一种负累。通常,我交替推进写作和翻译。我外语没有科班的翻译家好,但我也有自己的优势:我是个读书比较多的作家。对我来说,还是翻译容易些,那些创作灵感和叙事热情枯竭的夜晚,我有时候逃进翻译工作里去,让自己喘口气,冷却一下写作技能,以待下一次爆发。

康春华:布鲁诺·舒尔茨也是我本人非常喜欢的一位作家。你是如何与布鲁诺·舒尔茨相遇的?这其中又是否存在“影响的焦虑”?

陆 源:2012年底,我在贵州盘县,有一位同行向我推荐了布鲁诺·舒尔茨,2013年我读了杨向荣老师翻译的《鳄鱼街》,相见恨晚。我真像一篇札记里描述的那样,整页整页抄写舒尔茨的段落。不抄是记不住的,抄了就记住了,手也有记忆。很快,我女儿出生,写作更变得奢侈。我想,我为什么不翻译布鲁诺·舒尔茨呢?翻译是最深刻的抄写。而且,杨向荣老师依凭的英译本,有若干缺陷,这一点库切谈过。我找了个更忠实原文的英译本,也找到了波兰语的版本,自己动手翻译。

我用“谷歌翻译”把波兰语版本过了一遍,主要是为了确保英译本不遗漏字词等信息。有意思的是,我发现,我依据的英译本还是遗漏了若干内容。我给那位英译者写了封邮件,告诉他漏译了什么段落,他还回信表示感谢。另外,我跟波兰文学的老翻译家林洪亮先生很熟,我向他请教了很多问题,还求他帮忙校对译稿。翻译布鲁诺·舒尔茨是艰难而愉快的。真太难了。翻译完以后,我解锁了“布鲁诺·舒尔茨句法”技能,感到自己的功力更上层楼。

“影响的焦虑”对我来说微乎其微。博尔赫斯说,抄自己不如抄别人,非常赞同。我说的“摆脱布鲁诺·舒尔茨”并不是说要摆脱他的影响,不,我不排斥他的影响,我想摆脱的,只是他的凝视,或者反过来,想摆脱我自己对他的凝视,因为他写得太好了。

“我呼应那个广义的大写的现实”

康春华:与词语搏斗,成为语言的炼金术士,诚然带来写作的快感。那你如何积累起写作所必备的众多的世俗、现实的经验?你用什么方式来与当下社会、当下时代呼应?

陆 源:是这样,不妨把“现实”这个概念推到极限。我们可以问,历史是不是“现实”?历代科幻作家和科幻电影创作者,他们的作品及其伟大传统,是不是“现实”?奇幻作品及其传统呢?未来学呢?神话呢?天体物理呢?斯诺登的自传呢?我认为,上述种种都是现实,它们与我们日常经历的狭义现实一起,共同构成了广义的现实。当下社会、当下时代,源自历史,也引出未来。古人说“秀才不出门,能知天下事”听上去挺迂阔的,但就是那么一回事。读万卷书,行万里路,见天地众生。有人回溯自己的一辈子只用也只会用5分钟,有人躺在斗室内吃几块点心就写出厚厚7卷本。有人说,不,这一次不一样。是不完全一样,但它押韵呀。诗人唱过,世人听过。我不呼应当代社会,我呼应那个广义的、大写的现实。我是现实主义作家。