鼎湖山,向往已久。全赖谢大光那一篇《鼎湖山听泉》的诱惑。这是1982年发表的一篇散文,将鼎湖山写得实在太美。

一眨眼,三十六年过去了。深秋时节,终于来到肇庆,虽然已是晚上,还是先要奔向鼎湖山。阴云密布的夜色中,无法爬山,就在山脚住下。想明天一早就近上山,寻找大光听泉的幽境。谁想,竟然下了整整一夜大雨,第二天清早起来一看,依然阴雨绵绵,没有停下来的意思。

想起大光写过的:“这万般泉声,被一支看不见的指挥棒编织到一起,汇成一曲奇妙的交响乐。”无法如大光一样鼎湖山听泉,也要上山,去鼎湖山听雨吧。

先坐游览车直到鼎湖山顶宝鼎园。山路蜿蜒,被山风吹得飘动的雨雾中的山,似乎跟着也在飘动,像活了起来,虽没有翩翩起舞的大动作,却别有一番飘飘欲仙欲醉的小姿态,特别是偶尔躲过雨雾露出青山一角,宛若惊鸿一瞥,犹抱琵琶半遮面,轻拢慢捻,像是自吟自唱,自我陶醉。

沿途山边的一棵紧挨着一棵密匝匝的绿树看得很清楚,都被一夜大雨浇得浑身湿透,如大光写的那样,是“沉甸甸的湿绿”。只是大光所说的山间这些绿树翻滚“犹如大海的波浪”的壮观,被雨雾遮挡得看不到了。

大光还写道:“泉水是孩子如铃的笑声,受泉声的影响,鼎湖山显得年轻了许多。”由于今年受“山竹”台风的影响,山上的大树被吹折不少,好些断树的残骸还倒卧在山间路旁。鼎湖山显得有些苍老。大自然变幻莫测,一座再有名的大山,也显得渺小无奈。

雨小了很多,枝叶间挂着晶莹的雨珠,含泪带涕般,被细细的风吹拂得摇摇欲坠,偏偏就是不肯掉下来,仿佛有了某种磁力,在表演着踩钢丝的杂技。或许,是鼎湖山的树格外的坚强和神奇吧,这座被称为“北回归线的绿宝石”的山上,有一千八百多种树木,其中包括很多神奇的树种。老树可以成精,何况是岭南四大名山之首的鼎湖山,又有着佛教第十七福地的美名,这里的树,和公园被人工修剪得笔管条直的树不一样。

被大光描绘得万种风情千般韵味的泉声,是听不清,甚至听不到了,都被雨声淹没。别看雨比昨夜小了很多,但齐刷刷地打在树叶上,像击打着千万面的小鼓,满山响彻此起彼伏的回声。时大时小的雨声,噼噼啪啪,淅淅沥沥,窸窸窣窣,打在树叶间、山石上和游览车的篷顶上,大珠小珠落玉盘一般,完全抢去了泉声的风头,让泉声只好暂时退居二线。那一刻,雨声成为鼎湖山的主角。

游览车把我们拉到宝鼎园。这是建在山顶上的一座袖珍园林,繁花茂树,簇拥着硕大的几只宝鼎和一方端砚。一看便是新修不多年,大概是当年大光没有见到的新景致。奇怪的是,在这里听不到雨声,也听不到泉声。不是雨变小了,也不是泉声没有了,而是这里游客很多,争先恐后在宝鼎和端砚前照相,笑语喧哗。

从宝鼎园往下走,先到蝴蝶谷看鼎湖。鼎湖不大,却分外的绿,绿得像翡翠,和九寨沟美妙的水有一拼。在这里,雨声四起,声音柔和,显得有些缠绵,是广东音乐中丝竹之声的感觉。雨水打在湖面上,溅起丝丝涟漪,特意让只能听见而看不见的雨声,变为了有形,可以一掬触摸。

再下到庆云寺的时候,雨声变得格外清澈,而且,有了一种独特的香味。都说深山藏古寺,庆云寺是一座明朝就有的古寺,古寺和名山,如同美酒金樽、宝马雕鞍一样,是绝配。雨声在这里清澈如同梵音袅袅,和打在古寺的寺顶、台阶、香炉、经幡上,或许相关;但是,雨声的香味,却和古寺无关。香味来自寺下的几株桂花树,那几株桂花树不高,看来很年轻,是银桂。藏在枝叶间的花瓣并不明显,香味却很是浓郁撩人,弥漫在空气里,被风吹得像长上翅膀,肆无忌惮地四处荡漾,让雨声也情不自禁地染上了它们馥郁的香味。

再往下走,便到了大光所写过的补山亭,还有飞水潭。飞水潭的瀑布不大,却有了自己的声响,不甘于雨声如此一路招摇,要与之争锋。在这里,雨水打在树叶间溅起回声,飞水潭冲到岩石上迸出响声。雨声和泉声,亮开各自的嗓门儿,表演一曲二重唱,最后混合在一起,沿着往下流淌的溪水,蜿蜒地隐没在远处的树丛之中。

我以为这应该是此次鼎湖山听雨的高潮。但我错了,再往下走,走到平缓的山坡上,看到依山而立一块巨大的石头,石上一字字完整雕刻着大光《鼎湖山听泉》全文。一片泉声,被一个作家感受,写成一篇文章;一篇文章,被一座大山记住,雕刻成一座石雕;一座石雕被后人看到,重新认识一座名山,重新感知大自然。无论是鼎湖山听泉,还是听雨,到这里,真的到了高潮。起码,那一刻,我为鼎湖山,也为大光而感动。

惠州看朝云

二十三年后,第二次来到惠州。为的还是看苏东坡和王朝云。

对苏王二人,惠州人耳熟能详。二位都不是惠州人,却是惠州的骄傲。如今,无可替代地成为了惠州形象的代言人。清诗有句:“一自坡公谪南海,天下不敢小惠州。”其实,应该公允说:“一自苏王二人在,天下不敢小惠州。”使惠州成名,不仅东坡一人,加上王朝云,方才日月同辉。

说来惭愧,学识浅陋,二十三年前第一次来惠州时,我才知道王朝云其人。她是东坡的爱妾,更是东坡的知己。做爱妾容易,做知己难。前者,只要有媚人之态,云雨之欢,即可;后者,则需要款曲互通,心心相印。说白了,前者靠肉体,后者靠精神。作为封建社会的一个弱女子,王朝云是一个稀少的异类。

东坡为官,一路被贬,苏王二人于杭州相识,被贬途中,一妻七妾都相继离东坡而去,唯独王朝云一路跟随,南下惠州。那时候的惠州,漫说无法与天堂杭州相比,简直就是蛮荒之地。世态炎凉,人生况味,不在花开时而是在花落时体现。如做对比,王朝云如此举动,和俄国十二月党人的妻子离开彼得堡、莫斯科,随丈夫一起奔向荒凉的西伯利亚无异。

如今的惠州,变化不小,城内新建起了堂皇的合江楼。苏王二人初到惠州,就是住在那里。只是,合江楼簇新如同待嫁的新娘,完全没有当年东坡的沧桑与凄凉。还是要到西湖去,才能看到东坡和朝云。

杭州有西湖和苏堤,惠州也有西湖和苏堤。西湖和苏堤几乎成为了东坡的名片。不过,惠州的西湖和苏堤,别有王朝云的印迹。惠州有民间传说,说王朝云死后,东坡梦见了她渡湖回来给嗷嗷待哺的孩子喂奶,湿透衣服,为她不再涉水,东坡修了这道苏堤。惠州的西湖和苏堤,属于东坡,也属于王朝云;属于梦,属于传说,也属于诗。

王朝云的墓,就在西湖的孤山小岛上。此次坚持绕道几百里到惠州来,为的就是到孤山,再次拜谒王朝云的墓。这样一位卓尔不群的女人,无论过去,还是现在,都极为少见。尤其是对比如今如飞蛾扑火愿意傍大款依附于官的势利女人,王朝云更显其风流绝代。

几代岁月沧桑,风云跌宕,将近千年时光过去,当年的墓还在,已属奇迹。这便是世道人心的力量,是世代惠州人彼此传递的心意。晚唐诗有句曾云:“石麟埋没藏春草,铜雀荒凉对暮云。”岁月无情,多少名人高官的墓都已经荒芜,弱小的一介侍妾王朝云,对抗得了漫长岁月的流逝,经得起风霜雨雪的磨砺,并不是什么人都可以做到的。

也许是记忆有误,二十三年前,没记得王朝云的墓前有六如亭。王朝云死后,曾建一个六如亭,因为她死前握着东坡的手念叨过《金刚经》中“如梦、幻、泡、影,如露,亦如电”的六如偈。眼前的这个六如亭像是新建不久的,亭柱上应该刻印着东坡为其写的那副有名的挽联:“不合时宜,唯有朝云能识我;独弹古调,每逢暮雨倍思卿。”我没有看到,只看到陈维的那副石刻楹联。

墓前一侧,立有一尊王朝云的坐姿石像(包括东坡纪念馆前的那尊东坡与朝云的石像),肯定都是新近这些年做的。石像中的王朝云,雕刻得过于现代,尤其是双乳圆润突兀,显得有些轻佻,不像我想象中的朝云。如果和孤山脚下最早立的那尊唐大禧雕刻的东坡像相比,少了一些古风悠悠。

记得二十三年前,通往孤山的道上,曾有一片相思树,细叶纤纤,一片绿意蒙蒙,我也没有找到,见到的是东坡和惠州人的铜像群雕,大概也是新建不久的。记忆,有时是靠不住的,时间无情,会将记忆撕得零碎,也会加入日后的想象,变得面目皆非。不过,二十三年前见过的那一片相思树,应该是确实存在的。还是相思树好,人们对王朝云和东坡的相思之情,驮载着漫长的岁月,随枝叶拂风而动。

弥补我遗憾的是,将要离开王朝云墓地的时候,忽然看到墓地旁边立有一株树,我不认识是什么树,不粗,却修长,亭亭玉立,枝繁叶茂。树身上有一块木牌,上前一看,写着树的名字,叫灰莉,还写着几个字:“4—8月开白花,花大芳香。”

这株灰莉树,大概也是新种的。依偎在朝云墓前,最合适不过。四月最初开花的时候,正是清明前后,一树洁白如雪的白花,而且,花大芳香。

中山偶得

来中山多次,从未去假日广场。现在,流行把商场叫作广场。假日广场就是一座大型的商场,和一般商场不同的是,它的走廊和各家店铺里,陈列着很多艺术品,几乎触目皆是,将商场变成了别致的展览馆。这让我有兴趣前往一观。

假日广场,在中山市开了有些年头。据说,它的老板靠做红木家具和房地产开发发了财,当年买下这块位于市中心地皮的时候,价格很便宜。地皮在手,他没有惯性地将其再变成商品楼,接着惯性地赚钱,而是建了这座商场,为了将他各种的收藏陈列于此,也是圆他自己的一个梦吧。

发了财的商人有的是,愿意买些艺术品收藏的也有的是。马太效应,钱赚多了,就会越赚越多,越赚越容易,不费吹灰之力。不过,像这位老板愿意亮出自己的收藏与人分享,并不多见。人各有志,人各有梦,商人的梦,彼此之间不尽相同,和普通人的梦更会不尽相同,因为他们有实力和能力实现自己的梦。

在假日广场里转悠,发现和我一样闲逛的人不多,也许不是节假日的缘故。很多店铺,尤其是最有文化创意的店铺前,门可罗雀。那些到处陈列的各种艺术品前,也没有多少人流连关注,大概是见多不怪了吧。心想,这样的商场,摆出的完全是姜太公钓鱼的姿态和自娱自乐的心态,能赚得到钱吗?

引我注意的不是这些艺术品和老板最为得意的各个历史时期木工工具的收藏品,而是门联。

门联,作为一种形式,和房屋院落的建筑是连在一起的,具有我国独具特色的民俗和文化的意义,全国皆然。原来以为北京的四合院门联最多,没有想到,岭南一样有着这样的传统,有的门联硕大无边,应该是大宅门的门联或楹联。

在假日广场的荷房餐馆、小城餐厅和静远居茶室等处,我看到很多这样的门联和楹联。它们悬挂在各个包房的门里门外,比起千篇一律的现代化的装潢,成为了一道独特的风景。斑驳脱落的油漆,纵横交错的木纹,无语话沧桑,道出历史隐性的密码。还有那些独具岭南特点、用石湾陶瓷做成了芭蕉叶形状的门联,更让我这样的北方人耳目一新。这些形态各具、文字各异的门联,让人可以想象它们原来是生存在什么样的地方,什么样的人家,又是什么样的宅第。

我从未见过哪一座商场里,会陈列如此众多的门联和楹联。能够收集到这样多的门联和楹联,得是有心人,得费多少踏破铁鞋无觅处的工夫。要知道,在房地产开发盛行的时代,破旧立新成为城市建设新的伦理,很多老房子老院落,在推土机的轰鸣中消失殆尽,收集到这些老门联和楹联,是要和推土机抢时间的呀。

忍不住,我随手记下一些:

尧天舜日/郭福彭年//天锡鸿禧/人修骏德//门纳百福/户集千祥//维新世界/幸福人家

福禧德祥,这是民间最朴素也是最大众化的愿望。这几副门联,在老北京也常可以见到。其中最后一副门联,显然年头比前几副要晚,是民国前后讲究维新时期的了。这些不同时期的门联汇聚一起,刻印出历史简约的足迹。

得道有福/与德为邻//惠民是仰/济世为怀

这两副门联,说的是人们心里的另一种愿望。前者,说的是择邻。旧时人家,讲究千金买宅,万金择邻。好邻的标准,就一个——德为上。后者,说的做人。惠民与济世,即使如今也应该是做人必备的信仰与情怀。

芙蓉花面春风暖/杨柳枝头甘露香//绿叶摇风诗婉转/红花经雨画玲珑

这样文绉绉的雅致的门联,在老北京也有很多,或是有些文化的人家,或是没有文化请人撰写的门联,即便都是些陈词,却也要以此显示自己对文化的一种向往。

还有一副长联,想是大户人家挂在厅堂之上:龙之腾凤之舞大丈夫这般气象/日之光月之霁士君子何等襟怀

如此对仗,如此笔墨,真的有些不一般的气象和襟怀,超出寻常见到的纳福积德惠民济世之语。

看到这些琳琅满目的门联,不禁想起北京。论起门联,老北京是其发源地。不要说老北京,就是十几年前,我在写作《蓝调城南》一书的时候,仅仅走访城南一隅,见过多少老门联,历经沧桑,依然健在。如今,仅仅是十几年过去了,再去城南旧地寻访,很多老门联已经不见了。遥远的中山市,还有这样的一位老板,愿意泼洒金钱,花费时间,跑腿跑路,出心出力,收集到这样多的门联和楹联(难得还有门额和门匾)。偌大的北京,比这位老板有钱有势有权的人有的是,可曾有一位也能收集到这样多门联,并把它们放在商场与大家分享?

我不知道,只知道,北京的老门联越来越少。

沙湾古镇即景

从广州去沙湾古镇那天的路上,下了一场雨,虽是阵雨,但那一阵下得挺大的。到达古镇的时候,雨停了,挺善解人意的。

沙湾古镇在番禺,如今,番禺成了广州的一个区,从市内坐地铁倒一趟公交车就到,不远,很方便。不是节假日,古镇很清静,走到留耕堂前,人多了起来。留耕堂,是何家宗祠,在古镇有不少宗祠。岭南一带,宗祠文化传统悠久,它维持着宗族的团结、信仰以及文化的传承。何家是古镇大户,一家出了三位举人,其中一位还当了朝廷的驸马爷,声望在古镇绵延长久。留耕堂最早建于元代,现在堂皇阔大的建筑,是清康熙时重建。留耕堂前,是一片轩敞的广场,成为古镇的中心,留耕堂便当之无愧地成了古镇的地标。

广场四周,几乎布满了画画的学生,一打听,是从广州专门来这里写生的。小马扎上,坐着一个个年轻的学生,稚气的面孔和画板上稚嫩的画作,相互辉映,成为那一天古镇一道别致的风景,为古镇吹来年轻的风。

我最爱看人写生。面对活生生的景物,取舍的角度,感受的光线,挥洒的色彩,个人想象的填充,每个人都不尽相同,非常有趣。这些学生千篇一律都在画水粉画,大概是老师的要求。晚秋雨后的阳光,湿润而温暖,照耀在这些学生的身上、画布上和水粉盒子上,跳跃着五彩斑斓的光斑,让古镇那一刻如诗如画,显得那么的幽静和美好。

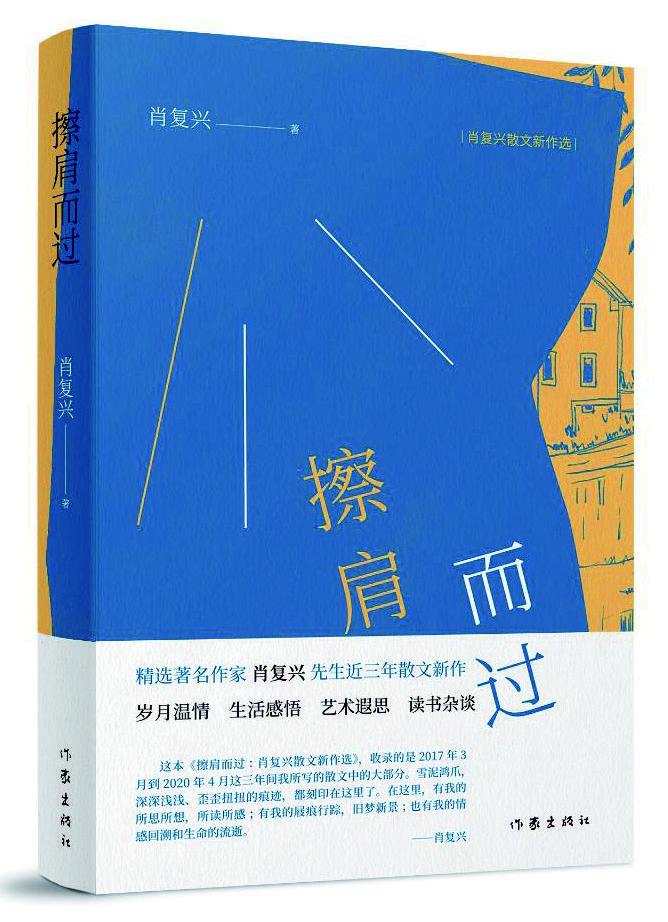

(摘自《擦肩而过》,肖复兴著,作家出版社2021年1月出版)