——“纸上造物”工作室联合创始人、“眼与心”书系策划者陆加专访

2020年末,《乔治·莫兰迪:桌子上的风景》在北京木木美术馆开展,曾吸引了很多观众前往观看。展览的“尾声”,还原了部分莫兰迪画室的环境,其中在并不十分醒目的书桌一角有一本薄薄的小书,中间位置印制着一幅莫兰迪1959年的画作,主体是一盏静置的碗钵,画面笼罩在安静祥和的光线中。书作者是已故瑞士诗人菲利普·雅各泰,由“纸上造物”工作室出品、商务印书馆出版的这部《朝圣者的碗钵:莫兰迪画作诗思录》,是诗人唯一的一部艺术散文著作。

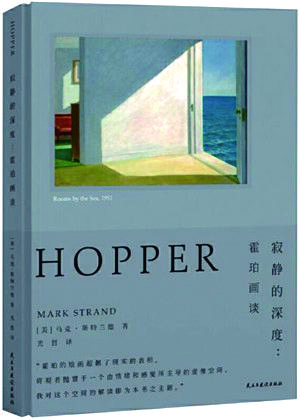

在该书的“译后记”中,译者不厌其烦地述说着自己的联想和发现,事实上,这也是“眼与心”书系目前已出版的三部作品之间的精神联系和阅读密码。塞尚之于里尔克,莫兰迪之于雅各泰,霍珀之于斯特兰德,一系列“眼与心”的相遇,无处不透露着“等量级”灵魂碰撞迸发的奇观。

“等量级”,也是该书系萃取“观看”本质之外的另一个核心。书系的分支虽然生长方向各不相同,却拥有共同的指向,即“大作家与大艺术家的心印”。如果将“眼与心”书系看作一个不断探索和挖掘“观看”可能性的作品,那么该书系的策划者便是观看着“观看”的人,他是出品人陆加,也是译者光哲。“纸上造物”工作室的运营模式让做书成为陆加“一个人的出版”。“一个人做书,看似自由,且被赋予了任意支配的权力,实则需要更强的自制力。”分裂、更新、生长,逐渐生成理想的样貌,是做书的状态,也是“纸上造物”的机制,在陆加的经验里,“做书是一个生成的过程。就像显影照片,要等待它一点点显现”。

“眼与心”:对“观看”和

“心世界”的探索

记者:从“眼与心”这个书系已经面世的《寂静的深度:霍珀画谈》《观看的技艺:里尔克论塞尚书信选》《朝圣者的碗钵:莫兰迪画作诗思录》看来,它专注于构建某种“观看之道”,您对“观看之道”的阐释和期待是什么?

陆加:这个书系的核心如果说只有一个关键词,那么就是“观看”。为什么要做这个选题?远一点说,观看本来是一个重大的主题。进化出眼睛,是数十亿年的生物进化史上一个特别重要的节点。从此之后,生物世界总体呈现出一种新的进化趋势,即视觉关乎生存。

文化角度的考量亦是如此。不论从生理的、心理的还是文化的角度考量,眼睛、视觉、观看都与我们的生命息息相关。很多哲学家发现了视觉和观看的重要性。柏拉图提出著名的“洞穴理论”,谈论“影子的影子”;海德格尔讲“世界图像时代”,也都是就此而论。

眼睛是心灵的窗户,事实上,很多语言中都存在着类似语义的表述。禅宗中还有一句话叫“心外无法,满目青山”,意思是说,“法”不存在于心外,你所看到的青山就是你的心。我们现在谈论的这个书系可以视作对“心”的一种探索。在视觉方面探索最为深入和最具有代表性的,可能就是画家,而探索人类浩渺之心的一个代表便是诗。这个书系为研究和探索“心”这个庞大的主题选择了一个比较窄的切口,由一个诗人对应一个画家,他们各自是探索“心世界”和“观看”的先锋,由此,书系的定位在理论上可以归结为“视觉诗学”,我借用了梅洛-庞蒂“眼与心”这个词为书系冠名,将两方面主题及其延伸涵盖其中。

记者:人际交往投射了艺术和哲学的相互观照。美学的发展就是源于哲学、文学、艺术的相遇。“眼与心”书系各部作品带给人的阅读体验是沉浸式的,常常有“绕梁三日”和被击中的感觉。

陆加:这个书系的定位决定了目前存在以及我能够找到的文本其实并不多。书中涉及人物之间的羁绊之所以为人所津津乐道,是因为他们各自已足够伟大,由两个伟大的人碰撞出火花就更加难得。这个书系之所以常常有读者反馈“被击中”,恐怕有相当一部分原因是大家乐于见到“伟大灵魂的相遇”吧。

做“一个人的出版”

记者:“纸上造物”的出版相对传统的出版模式更加自由灵活,您认为在选题设计上,书系呈现出的面貌与个人喜好和趣味的关系是怎样的?

陆加:所谓“一个人的出版”,更多需要衡量的是个性化的尺度,这是一把双刃剑。一方面拥有更忠实地表达自我的空间,但另一方面的确可能造成“一意孤行”。我认为创作是没办法完全获得每个人的认可的,而做书实质上也是一种表达和创造。有时候我甚至觉得越是个人的,就越是大众的。真正的好作品应该是能够体现有创造性的个人意志的。

记者:做“一个人的出版”反而需要更加审慎吧,比如具体到某个译名的选择?

陆加:其实面临这类选择我也很矛盾。如果单纯从市场的角度考虑,我的不少决定是冒险的。比如大家都熟知且喜欢“阿尔托”,你突然用“阿铎”很可能影响作品的传播。而在做出版这件事上,我总是“一意孤行”。好处在于它的确实现了经过论证的个性化表达;负面的影响则是个性化处理可能遭遇一些不认同不友好的评价。有时候我也很理解那些商业性的做法,但当每一个下一次到来的时候,却仍然是“一意孤行”。

记者:无需太多解释的心领神会也是一种观看中的相遇。在序言当中,你将之形象地表述为“观看的三次方”。

陆加:对,《观看的技艺》末尾的三联画,你要打开之前看一遍,合上书页以后必然又要看一遍,观看的程序无法简省。这些细节,喜欢的人自然能感受到,不需要解释。

从创意诞生到“接生”出来,

做书像经历了几生几世

记者:“眼与心”书系着力设计的某些形式对我们习以为常的、浏览式的阅读方式构成了一种挑战。比如《观看的技艺》结尾处的结构就令人印象深刻。里尔克的文字和塞尚的画最后用博斯《尘世乐园》三联画的方式结构完成,体现了诗化语言和绘画气质的高度契合。

陆加:我做书是一种生成式的、慢慢生长的过程。一般做一本书或一个选题,需要把核心的点确定下来,它就自然会慢慢生长。我从不会按照任何已有的东西去强调和确定它,而是由它慢慢呈现给我,就像显影照片,是一点点显现的。所以有时候做书遇到暂时性的停滞,我也不太急,有时已经呈现出来的样子并不代表它一定是对的,所有的呈现都与你既往的阅历有关,所以它时而是这个样子,时而出现另一种样子。既然每个阶段的感觉都不一样,那么在确定无疑之前,我能做的就只有等待。用博斯的三联画来呈现《观看的技艺》最后的部分就是我当时绝对没有想到的。一个偶然的机会,我再次“看到”了三联画,它像屏风一样慢慢打开,再轻轻合上,于是我的脑海中浮现出一个念头,我知道自己终于找到了最适合的形式。

《观看的技艺》中的部分插图之所以是黑白的,对我启发最大的是一部传记片,当时我重温了塔可夫斯基拍摄于1966年的卢布廖夫传记片。这部人物传记片讲述了画家一生追寻创作的人生历程,画家半生中经历过各种战乱,目睹了人世间的种种,最后终于领悟到上帝的奥义,开始找到属于自己的辉煌,影片从开头至尾声全部采用黑白色调,到最后一分钟突然转向彩色,镜头不断在他那幅顿悟后完成的圣像画上来回摇移,由画面的细节逐渐拉远至整个绘画的场景,特别震撼。受此启发,《观看的技艺》中图的呈现是黑白和彩色相结合,前面用黑白,后面用彩色,彩色同时用了三联画的形式,这就是一本书的呈现可以“站立起来”的时候,也是一个设计圆满了的节点。当然用黑白的决定也不仅是出于形式的考虑,更多还是内在的契合,是为了某种还原:1、里尔克每天白天看画,夜晚凭着记忆在书信里摹写或者说默写画作。2、作为书信的接受者,他的妻子在偏远的艺术村里。她阅读这些书信,重新还原这些画作,抵达视觉彼岸中,唯一凭借的只有里尔克给予的文字的舟楫。所以最后决定用黑白来呈现,并且去除了画作的名字,希望读者避免在单纯的知识上考究。

对我来说,一个设计得以圆满的过程,当然在意识里是一方面,但后续仍然有很多待完成的内容,从你的脑中到实体,每一次做书都好像经历了“三生三世”,从无到有,是一个不断转换的过程。

伟大的灵魂唯有经另一个等量级的

存在方得道尽

记者:这一书系的重要特点之一是呈现了美妙灿烂、等量级的相遇。书系中目前最打动我的是《观看的技艺》,里尔克真正懂得塞尚,甚至超越了画家本人。

陆加:我很喜欢《纽约客》的一篇评价,说“这些书信萃取出了绘画的真正本质……塞尚的伟大,唯有经一个等量级的大诗人方得道尽”。这些书信可以说来源于一场豪华的相遇,里尔克,一位大诗人,被一位大画家的人生和创作彻底震撼。这些诗人写给妻子的书信在50年之后,被当时已经成为大哲学家的海德格尔发现。海德格尔本人对艺术很感兴趣,做过很多艺术的研究,他无法抑制对这些书信的喜爱,于是费尽周折说服里尔克的家人同意出版。要知道书信带有私人性质,没有十分必要的前提下并不方便公开。而海德格尔态度相当坚决,终于靠他出色的斡旋能力说服了里尔克的家人。不难想象这是很美的际遇,有关一位大画家、一位大诗人、一位大哲学家的相遇,这太珍贵了。

记者:书系内在的关联性使得各本书籍如同深入地底、纵横交错的地下河流,在不经意的阅读中不时激荡浮现彼此的身影。您认为这更多可归结为最初的设计,还是边走边看的结果?

陆加:有意思的是,目前书系的这几本书都自然串联起来了。一方面这是必然的,因为他们同属于一个主题,特别契合;另一方面又是偶然的。里尔克讲塞尚和斯特兰德讲霍珀这两本书,我几乎是同时读到的,但是起初并没注意到他们之间是有关联的。写莫兰迪的雅各泰,是里尔克写塞尚这本书的法语译者,由于文本本身很经典,因此写霍珀的斯特兰德又是读过这个文本的。《观看的技艺》非常经典,但它在我们中文世界一直默默无闻,当然这也为引进出版留出了空间。最早沈语冰老师在翻译塞尚的一本书中的注释里摘取了一小段里尔克描绘塞尚画作的文字,只是一小段摘取,但我还是被精准的描写与主旨的玄奥所打动,于是开始寻找源头,后来就有了这本书。

记者:诗人对另一个伟大灵魂直抵内里的理解让人动容。

陆加:是的,对世人来说塞尚只是一个与周遭格格不入的人,一个怪老头。事实上塞尚是非常自信的,对于绘画研究很深,有自己独特的思考,但另一方面,现实也导致他产生了严重的自我怀疑,甚至常常觉得自己什么都不是,唯有当谈论绘画的时候,才充满自信,表达出与传统美术完全不一样的看法。表现出自我否定和极度自信的并存。里尔克对塞尚的观察为什么弥足珍贵?因为他们是“等量级”的存在。我很喜欢“穿透力”这个词,我在写《观看的技艺》前言时谈过,有些厉害的人眼光很有穿透力,里尔克便有这样一种眼光。

翻译:“越偏激,越可能击中关键”

记者:“眼与心”书系目前都是外版书,能否就翻译谈谈心得?

陆加:《观看的技艺》的校对意外地请到了德语文学译者陈早来做。我们的相识非常戏剧化。《观看的技艺》文稿刚翻译出来编辑时,收到了一条豆瓣留言,想要看看书信集做到什么程度了。她说自己也是德语译者,是陈早。当时我很惊奇,不久前刚好读过她翻译的《布里格手记》,这是这本书我看过的三个翻译版本中最喜欢的一个版本。她的翻译是紧贴着原文的,是一种直译,但不是硬译,不会过分地自我发挥,在尽可能还原文意的同时尽量不掺入过分修改。我当时正想找一个好的德语校对,正如一位德语的母语使用者跟我说的,读里尔克太艰辛了,正当我一筹莫展时,陈早以一种戏剧性的方式出现,如果说这本书在翻译的精准上做到了一定水准的话,也得益于她的把关。

记者:经你翻译的文本读起来常让人感到流畅且富有美感,比如《观看的技艺》中文字之美令人印象深刻。翻译要达成理想的效果,您个人的理解或者传达占了多大比重?

陆加:我想这更多应该归功于里尔克刻画的精准,在他的言辞中种种相当具象的东西俯拾即是。诗人用高超的能力抽象出形象,再用具象的词加以形容,文采可能就诞生于那些精妙而恰到好处的抽象和具象之间。比如“雷暴蓝”,假如你留意过夏夜的雷暴,那种亮蓝和暗蓝交织下的蓝色闪电,可能就会深深感叹这个用词的绝妙,它是一种独一无二的蓝紫色,可能很暗,也可能会很亮。而翻译就是逐字逐句,在字里行间捕捉这些精当的表述。

同时,翻译也是体现个人偏好的,比如我对作家阿尔托的译名,选用了台湾根据法语发音来的“阿铎”。“铎”,古语形容肃杀的乐器之声时会用这个字,所以这个字本身有股很悲剧的情感,如果你了解阿铎悲惨的一生,便可更加明白我为何倾向于选择这个声音和意义联想很高亢、悲壮的字作为阿尔托的译名。这似乎不那么重要,但又的确体现了译者的个人偏好。

翻译在我看来是一件很诡异的事情,它和摄影一样奇特。我很喜欢摄影,但是在摄影和翻译的实践当中,你会发现很多人可以谈得头头是道,但并不代表他能翻译得好,或者拍得好。翻译中的很多概念充满了悖论。它的理论很玄妙,既可以这样讲,也可以那样讲,当你这样讲的时候,仿佛有道理,但是理论本身是有缺陷的,那样讲也存在同样的问题。所以我发现,有时候你越偏激,反而有可能会“击中关键”,而当你试图想达到理论上的平衡或者追求完美,反而容易言不及义。所以一方面我还挺喜欢探讨翻译,但另一方面又主张要谨慎讨论。同时,摄影和翻译又都是讲求实践的,再有才华,一定也是到了一定量之后,才能够达到一个水平。

未来“一切纸上的可能”

记者:请谈谈接下来“眼与心”书系的出版计划吧。

陆加:接下来我想用画册的形式让大家欣赏一下乔托,虽然他是15世纪的人,但是今天放大他的很多作品观看,会发现非常具有现代感。此外,我们还将有一本书是阿铎讲梵高的,打算把它做成一部纸上的舞台剧。因为读阿铎写梵高的那篇文章从头到尾都仿佛有声音萦绕在侧,所以我希望营造出一个舞台,在纸上体现出空间感。这个想法酝酿了一年多,我们今年会看一看怎么来实现它。

记者:如何理解“纸上造物”的出版宗旨“用心,有趣,深且美”?

陆加:“用心”是为了警醒自己,不能走着走着却忘了初衷。“有趣”这个词差不多等同于独出机杼,等同于好玩。“深且美”就在于我希望选择那些深思的、能够让我们时时回顾的题材,与浅薄正相反。我曾经说过一段话,“纸上造物”要做的、我们想做的书,不是十万个人想读、只读一遍的,而是一万个人读过,并愿意再读十遍的。