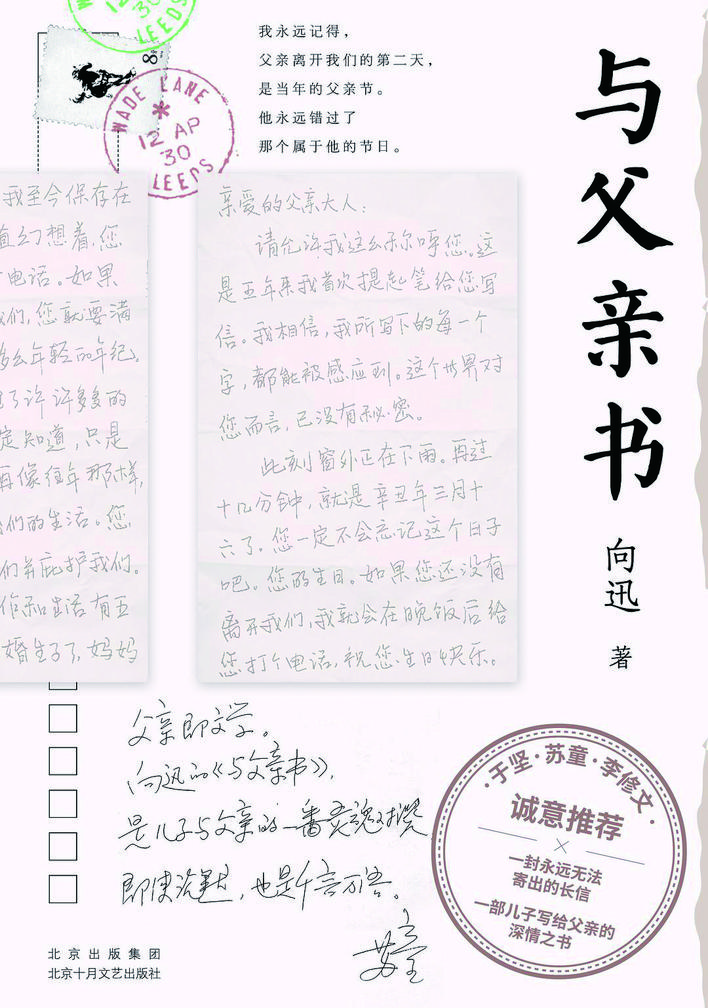

向迅的散文集《与父亲书》显然有着书写一个真实父亲的追求。后记中,向迅坦言渴望写出“一个不一样的父亲”和“父辈的影子”,但却又承认“我唯一能做的,就是把一位不加美化和修饰的父亲,如实地写进文章里”。当父亲的形象难以自行呈现,当呈现父亲形象的主体动作落在“我”的笔头,向迅写出的,必然是他眼中真实的父亲。同时,向迅在书写父亲之时不断折回自身,“与父亲书”在一定意义上也就成为了一份“与己书”,成为了写作者心灵的刻录与反省。

一个孩子什么时候才能明白家庭生活的艰难呢?在向迅这里,是“鼠患之年”。向迅生于1984年,在一个不断被叙述为“新启蒙”时期的黄金年代,向迅一家还在用玉米作为主粮维持生命的供养,与蚕食玉米的老鼠的斗争并不能一蹴而就,相反,鼠药、蛇、猫等各类灭鼠的举措不断考验着人鼠双方的智力与耐力。当令人心生恐惧的蛇在吞下老鼠的同时又将毁掉支撑着房屋的墙壁,父亲义无反顾地投入到捕蛇行动中去,以双手、以牙齿。这是《与父亲书》中父亲最为勇猛的时刻,幼年的向迅在这一行动中见识了父亲裹挟着怒气的勇气和力气。那一条为了捕鼠钻进墙壁而被尖锐石头划伤,并未能在种满指甲花的花园中复生的大蛇显然给向迅留下了深刻的记忆。

活的老鼠卡在大蛇的食道。父亲的喉头滚动,像“一只幼鼠在爬动”。《独角兽》中,向迅多次以爬动的幼鼠比喻父亲的喉结。对自身疾病处于猜想之中的父亲欲言又止,“他喂养在喉结处的那只幼鼠又开始不安分地滑动了”。

向迅笔下的父亲,最为生动之处并不在于他从艰难的家庭生活或者疾病的苦难中的塑造,而在于他对父亲的塑造调遣了与他们生活所贴近的象喻,使得父亲与土地、与土地上最微不足道却又力量涌动的生灵永远地联系在一起。父亲青筋暴露的手臂、大腿“爬满了蚯蚓”,父亲犹疑不定的“眼神里也爬满了蚯蚓”。化疗给父亲带来高烧,“他的身体几乎烫得熟一筐土豆”。父亲为“我”写信,“要把那些散落于记忆深处、已经爬满青苔的汉字搬到信纸上,就跟在没有门窗的羊圈里摸黑逮羊一样困难。他需要凭借顽强的毅力,才能把那些奔跑跳跃在无尽黑暗中的汉字一个个捕捉到,再使用一根无形的绳子把它们穿连在一起,费力地赶上坑坑洼洼的道路”。

但是,笔尖可寻的贴切象喻并不意味着父子之间没有距离。大抵天下的父子都是如此,连续不断地不能打破的沉默的对峙,也发生在向迅和父亲之间。肿瘤,长在父亲的肺部,也梗在向迅的心头。父亲是否重病的疑团始终在飘浮,向父亲分享单项检查报告的好消息,向父亲隐瞒医学诊断的最终结果。然而父亲必然从不小心泄露病情的助理医师那里获知了恶性肿瘤的真相。

比对疾病本身的质疑更为直击心灵的是治病的办法,父亲是否曾怀疑,“是不是我们兄妹不想凑那样一笔费用,才宣称他不适宜做手术?”父亲早已离开了“我们”,当向迅回忆起父亲的病程,这个问题的提问对象,与其说是父亲,不如说是“我们”。如果父亲的病程允许手术,“我们”是不是真的会拿出、拿得出那么一笔颇为巨额的钱来延长父亲的生命?这是将父亲的生命与“我”未来的生活置于同一天平的自我诘问。即使,在父亲治病过程中,这一问题事实上是虚构的,他的身体已经不允许手术,但在书写父亲的过程中,向迅经历了这样一次真实的诘问。

这样的诘问是否同样发生到父亲身上?或许比向迅的自我诘问来得更早,在自己的生命和孩子未来的生活之间,父亲是否同样经历过挣扎?父亲挣扎之时,他喉头的幼鼠是否在不停地滚动?父亲意欲推心置腹与“我”沟通失败之后,他听从了“我”关于治疗的解释。关于疾病,父亲不再发出属于自己的声音。不可言说,或者亦无需再次言说的真相带来巨大的沉默。巨大的沉默将父亲封闭在自己的世界里。整日整夜,父亲似睡非睡,他以此抵抗疾病,或许也以此面对他的孩子们。

当“我”领会沉默中的信息,沉默的对峙开始显露出可供沟通的可能之时,父亲已经不在。很难说得上这种错开时空的理解究竟是无效,还是超越了时空。或许于父亲而言,只能遗憾为无效,又或许如向迅所说,“在他对生命彻底绝望之前,他就选择了原谅我们”。无需沟通,在父亲的心中,不只与“我”,与“我们”,乃至与整个世界都已经达成了和解,沉默对峙之时的壁垒在父亲的心中不攻自破。于向迅,穿越时空的领悟绵延不断地加深了对父亲、对人生的理解,使他的写作长久地难以绕开父亲,由父亲而抵达人生的其他角落。

《巴别塔》或许意欲塑造父亲暴怒、隐秘,甚至孱弱的一面。父亲和母亲之间无休止的吵架,父亲受伤之后母亲承担起供养家庭的重担,父亲与何婶的轶事……“父亲昔日身体里的那头具有变色龙某些属性的狮子,在某个神秘的夜晚,踏着阑珊月色,抛弃旧主,投靠了母亲。”然而,母亲说,“可是在这个世界上,我还没遇见过比他更聪明的人。”“聪明”,父亲过世之后,母亲以此来形容自己的丈夫,显然有异于向迅着意呈现的“父亲”。

“祖母在园子里忙碌。撅着生养了七个儿子的屁股。”“祖父和祖母都不爱父亲”。“四叔要结婚了……五叔要结婚了……六叔要结婚了……”“婴儿不停地出生……”“不被允许的事情还有很多……”“父亲好几次差点死于自己的故事”……家族的繁衍异常苦难,又异常坚韧。《时间城堡》中,不断重复的句子或相似的句式回环往复,不仅为散文的某些段落带来了古久的可以吟咏的调子,而且不断强调着父亲一生的苦楚,“父亲的一生,像是个孤儿”。

“我”眼中丰富、难以穷尽的父亲,在别人的眼中,是否也是“无名之辈”?由父亲而及“无名之辈”,所呈现的是向迅的写作观。他写占有石矿却十分慷慨,相传曾有过官职并救过许多人的H先生,质疑的是无名之辈是否真的碌碌平庸。他花力气回顾范文写作者与云哥之间的恩赐与被恩赐,在对恩赐者自得自满的批评中质疑范文写作者的写作姿态,同时质疑被恩赐者是否真的是虚弱让人怜悯的弱者。他在凯的落魄与积蓄的反差中审察乡邻,包括自己家人关于凯的玩笑中包含着的习焉不察的取笑。“他为什么忽然之间就变成了那样一个人呢?”向迅或许对已有的答案并不感到满足,究其原因,大致是他承认凯拥有别人、连同自己都无法潜入的精神世界。

“怎样写与我们总是充满着隔阂的父亲”,这个问题再扩大,便是怎样写我们看到却保持着距离的芸芸众生,再从写的对象折回写的行为主体,“我”赫然而立。写父亲,必然也是在写“我”,进入父亲的生命,必然也在进入“我”的来路,进入“我”精神世界的沟壑。

题外话是,我的父亲在醉酒之后看到了《与父亲书》,闹着叫妹妹拿出老花镜,说这是我写给他的书。是醉言,还是父亲不轻易表露的隐藏的期待?我又怎样写父亲?