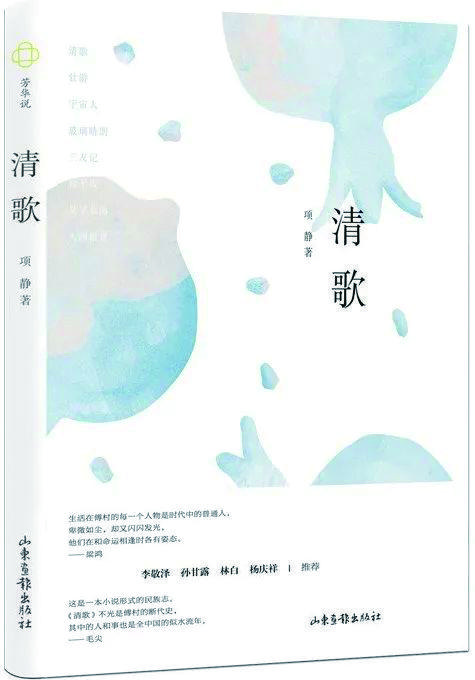

项静《清歌》是由八部中短篇小说构成的故乡史,作品中的“傅村”是万千农村的缩影。项静用融合了小说与散文的笔法及绵密的语法,借由对故乡人事的回忆与追问,写出了乡村农耕社会的日常,那些日常背后的风度、精神、隐秘的情绪以及沉默之处的暗流。

陈 涛:《清歌》与你的第一部小说集《集散地》相似,内容依旧有故乡人,依然是故乡事,但是你将它们都汇聚在了“傅村”。对你而言,两部作品之间有何不同?其中的创作理念是否有变化?

项 静:《集散地》主要是想写一种流动的过程,就像我从老家到上海,经过一两个小镇、一些县城、中等城市,最后到达上海,写的是不同空间中的故事。其中当然有“故乡事”,每一个人都有拖曳着的故事,我们都不是无缘无故成为自己的,小说中的人物也是这样。而写《清歌》的时候,确定要写一部关于故乡的人物故事集,这些人都在村庄里生活过,后来四散在中国的大地上。你新出版了两部乡村题材的非虚构作品《山中岁月》《在群山之间》,我读了以后也深有感触,好像是从另外的眼光打量自己的生活,但你走进这个题材的方式跟我不同。

陈 涛:我想最大的不同应该是与写作对象的时空距离不同。我的更感性一些,而你面对故乡的人事由于时空的关系,思考与理性多一些。这可能也跟你的评论思维有关,作为文学评论家转入小说创作,你觉得有障碍吗?近些年,很多文学评论家出版了小说集,你如何看待当下文学评论家写小说的现象?

项 静:同一个时间写,会有点思维打架。我会隔开时间,写论文的时候不怎么想写小说的事儿,写小说的时候也不去想论文的那些问题。我觉得小说谁都可以写,写作没有界限,也没有谁规定我们应该写什么。评论家写小说,写诗歌,写剧本在周围师友中间并不少见,在我心中,写作是最不问出身的一个行当,有一种自由精神。写作最重要是有感而发,必须写下来才完成对自我的责任。你刚开始写《山中岁月》的时候,有没有情绪上的转折?

陈 涛:我真正写评论文章是到鲁迅文学院工作之后。在这之前我写散文和小说。《山中岁月》的写作恰逢我要完成博士论文,它是我论文写作的调剂与动力,我通过文学创作来舒缓论文写作带来的煎熬。通过你的《清歌》,我想到中国近现代以来有过几次知识分子的返乡,你认为今天中国的知识分子,尤其是文学界的知识分子如何看待并处理与乡村的关系?

项 静:中国的城乡二元化结构产生了无数文学作品,是文学对生活的反映,也是文学知识分子处理与乡村关系的反映。乡村的知识分子总是向外走,反哺类的知识分子也一直存在,但总是少数。这个话题你比我更有体验,你作为扶贫干部重新走到乡村去,并且记录下这个过程中的故事和自己的感受,跟他们做的事情是一样的吧?

陈 涛:是的,所做的事情大同小异,可能感受的程度不同。不过亲身践行者所起到的作用毕竟有限,更多还要靠文学作品的力量。譬如,在书写乡村方面,我们的前辈作家,尤其是上世纪50年代出生的作家取得了很大的成就,跟他们相比,我们的书写发生了怎样的变化,有没有出现一种新乡土写作?

项 静:新的乡土写作者们大多出生于上世纪70年代末期到90年代,具有短暂的乡村生活经验,在改革开放后以城市为中心的教育体制中成长,他们的城市生活时间甚至已经开始超过乡村生活的时间。作为一代脱离直接乡村劳作经验的写作者,乡村对于他们来说到底意味着什么,是乡愁还是文学理想的召唤,是自觉还是被迫,需要时间给出答案。他们的乡土写作已经开始呈现出朴实化的倾向,陆续卸载上几代乡土写作中超重的部分,比如李娟、舒飞廉、沈书枝、邓安庆等作家的散文写作,回到日常生存、乡村风俗礼仪、人伦风尚的呈现中。童年生活是非常重要的,与乡村社会有一种天然的情感关系,我比较关注这个领域,以后也希望能够继续书写这个题材。另外,乡村容易让人形成刻板印象,但实际上乡村是千姿百态的。你笔下的乡村,房子都是新的,人也挺多的,我好奇你所认知和看到的乡村是什么样子的。

陈 涛:我去过全国各地的很多村子,它们的确千姿百态,尤其是那些大山深处、海岛上的古村落,充满了无穷的魅力。不过在我看来,文学作品中的乡村更多是作为载体出现的,作家写出的还是那种乡村社会固有的世情百态、乡俗伦理还有运行逻辑,内核是不变的。就像有作家讲到,“听灵堂上的哭声就可以辨清谁是媳妇谁是女儿。”在《清歌》这点完成得非常好,你是怎么获得这些细节的?

项 静:从小生活在小村庄,抬头不见低头见,大家比较容易知根知底。我父亲做过村干部,年底各种检查的时候,就需要写材料,他自己处理不了那么多材料,就让我帮忙整理,表格需要填充的内容五花八门,比如要写计划生育先进个人、助人为乐事迹、五好家庭的故事、村民矛盾调解等,需要有条有理、有故事有升华的内容填补空白。就需要知道很多真事儿,填不下去就问问父亲,大部分时间得我自己去琢磨,所以就比较注意观察下村里的人与事。

陈 涛:今天面对乡村的时候,从文学的角度看,非虚构与虚构都有比较受大家认可的作品,在《清歌》中,我看到了虚构与非虚构的交织,你觉得这两者应该如何打开这个空间?

项 静:我总体是以小说的方式去写的,有些篇章尝试过用散文或者非虚构的方式去写,但在情感上还是有障碍,相比之下我更喜欢小说的形式。小说使用非虚构写作的手法,是一种虚拟的非虚构,可以打开很多写作空间,尤其是对当下的乡村生活来讲,在无法编织进一个故事中去的时候,非虚构有一种实践精神,能够留下这个时代非常重要的场景和记忆。

陈 涛:《清歌》营造了“傅村”这个乡土世界,我读来非常亲切,我甚至觉得你笔下的那些人物都在我的身边生活着。在他们当中,你描写了一些相对特殊的人物,像《清歌》中的刘老师、《宇宙人》中的电影放映员、《三友记》的三位乡村医生等等,你为何将关注点放在他们的身上?

项 静:看柳青、赵树理、路遥等作家的农村题材小说,乡村生活的大事,比如入不入社、发家致富、阶级斗争与改革等问题,是写作重点。今天再看乡村题材作品的时候,在看不同的生活情境。所以我写不同人在时间中所遭遇的“命运”,他们的生活受制于村庄这个结构,他们生活在村庄内,但也脱离了村庄,有一点“在而不属”,由此获得美学的意味。当然也是因为他们有点特殊,比较容易被看见。

陈 涛:是的,“命运”才是永恒的存在。我们都知道,乡村其实有很多尖锐的东西,但你过滤掉了它们,你所展示出来的叙述口气是平和的,但这背后有一种平静的难过,如同是一种童年的美好在成长中逐一被现实所击碎的感觉。

项 静:主观上,我不是很想写这个部分,是因为在上一代作家们的笔下,已经看到过太多这样的故事。另一方面,我还没准备好怎么去表达这部分经验。比如《三友记》中的医生,他的特质的原型来自于我知道的一个基层警察,他特别可亲可爱,另一方面又很残暴,后来他处理案件的时候打死了一个犯人而被解职,还到外地到处冒充警察行骗等等,这种故事我见到过不少,但还没想好如何去写。

陈 涛:如果将来城乡二元化结构如果能够打破,并形成相对平衡以后,乡村可能是什么形态的,其文化传统、价值观会对构建一个更好的社会提供什么?

项 静:什么时候我们不特别去辩解这些概念,只是去看作家写的作品好坏的时候,才是文学比较成熟的时刻,也是城乡二元化结构打破的时候,农村农民农业与其他获得同等被看待的位置,不需要特别被谈论。

乡土中国的文化传统与价值观在中国各种空间里都有影响,目前乡村与城市已经融合得非常紧密,跟曾经的城乡关系相比有了很大改变。我觉得自己现在的写作仍然是一个记录者的责任,只是把我记忆中的部分记录下来。每一个社会空间都有自己的知识分子与记录者,而不是仅仅被外来者或者返乡者去记录,需要有他们自己的声音,我在小说《本地英雄》中的真实想法是写一种留下来的知识分子,拥有本地知识和认同的那种人,其实每一个地方都需要本地知识分子。