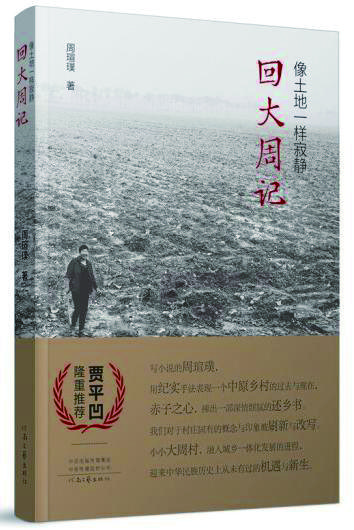

对于作家们来说,写作往往需要缘分。每一本书大概都有它自己的命运,就像周瑄璞的新作《像土地一样寂静:回大周记》(以下简称《回大周记》,河南文艺出版社2022年)一样。辑录在此的文字,本是作者借“定点深入生活”之机回乡访友的所见所闻所感,却也意外地以非虚构写作的形式,融入到近年来颇为流行的“返乡叙事”热潮之中。

当然,如我们所看到的,从梁鸿的“梁庄系列”到黄灯的《一个农村儿媳眼中的乡村图景》等诸多篇章,习惯意义上的“返乡叙事”,往往会因知识分子启蒙视角的介入,而展现出令人忧心忡忡的乡村面貌来。从乡村教育的诸多问题到留守儿童的严峻现状,从乡村的“空心化”情境到触目惊心的少年犯罪,以及由此而来的乡村信仰世界的坍塌……他们笔下的乡村叙述,总会以如此略显沉重的方式,讲述我们这个时代的“人文主义忧思录”。然而,周瑄璞这部《回大周记》里的“大周”,显然不同于梁鸿笔下的“梁庄”。尽管这里仍然携带着个人化的怀旧感,以及乡村的观感和见闻,却仍然有意与流行叙事拉开了距离。比较来看,《回大周记》的叙述者更像是一位纯粹的乡村人,在她挥之不去的情感和记忆中,展现着对于乡村的无尽深情。因而这里的叙述其实也更加明亮、更加鲜活,更能让人体会到时光的流逝中使人安心的力量。

就像所有的返乡者那样,阔别的乡村带给人的第一感受,永远是物是人非的沧桑。这也正如《回大周记》的作者所体会到的,“童年的小伙伴,都不见了,女孩嫁走,男的出外打工。”这样的状况,在中原的土地上,在这个以外出务工为第一要务的人口大省里体现得尤其明显。在此,乡村的归来者总会面对“儿童相见不相识,笑问客从何处来”的尴尬与唏嘘。但在周瑄璞这里,阔别的乡村并没有滋生太多的哀恸之情。乡村的一草一木、一物一人,都能清晰勾连起那些遥远的童年岁月。作为最早的“留守儿童”,“整个70年代,我在乡村度过。童年生活对一个人一生的影响有多大呢?我要说,是全部。”时至今日,作者依然在深情追忆孩提时代“冬季的灰土与腌臜”,以及物质贫困之中的简单的快乐。由童年到少年,那些由具体的“物”所承载的个体记忆,总是凝结在时间深处,等待着我们在某个合适的时刻将它轻轻唤起。甚或在不经意之间,也会透露出过往岁月里那些稍纵即逝的深情。回忆的故事总是会令人唏嘘慨叹,它仿佛让人看到平行世界里无数的“我”,他们过着各自不同的生活,令此刻的“我”时时反顾。

既然是“返乡”叙事,《回大周记》里当然不乏乡村生态的生动再现。事实上,跟随周瑄璞回归“大周”的旅程,我们自然可以看到那些难得一见的乡村现实。这里当然少不了诸多的“问题”,比如首先需要面对的便是男性极多、光棍率高的棘手现实,这显然是“不生儿子誓不罢休”的传统观念的恶果。这还包括戏曲这种寄寓着民间道德伦理的艺术形式的衰落,以及宅基地建房这一重要情感寄托方式的日渐终结。而其中最引人注目的,则是大国这个形象。通过这位身体病弱却脑子灵光的人物,我们深切地体会到,改革时代的“乡村能人”依然在今天的乡村生态中起着举足轻重的作用。当然我们也可以看到,在乡村这个熟人社会里,新的城市伦理也在不断侵袭。比如在“大周的日常”里,有钱人的归来,便能让人看到其对乡村伦理的“冒犯”。对于这样的“冒犯”,“大周”则用它独有的方式抵抗着,于是这位有钱人就变成了“全村最可恨的人”。这似乎并不令人诧异,因为朴素的乡村伦理,永远统治着“大周”的世界。

然而,如作者所言的,乡村的人性规律,也与这个世界上各个角落一样,都有着莫测的变幻,它服膺于人类永恒不变的法则。比如作者偶然的拍照,竟会让人联想起宅基地的确权问题。其中复杂幽微的人性暗面,不禁让人想起,“七八岁时候,我曾经被人推到过锄头上。”此外,复杂的人事纠葛和矛盾,以及意气用事的各类争斗,往往正是乡村社会的常态所在。也是在这个意义上,《回大周记》用了不小的篇幅来叙述宗理叔与作者的叔叔之间因为经年的矛盾与意气之争,而导致盖房之事终难完成。两位倔强的人,一个因脾气很坏而始终强势,一个因人生失败而无比执拗。作者通过叔叔形象的展开,其实是要在盘根错节的乡村世界里,经由叔叔而分析父辈这一代人。他们历经磨难,遭受过挫折与屈辱,这成为他们控诉社会、仇视世界的理由,但他们却也因此习惯了人与人之间的对抗与敌意,终究把自己变成一个传递恶意的链条。这种人性的损耗,终究令人无限感慨。

《回大周记》的最后,作者郑重地写下了那些逝者的名字,记录了他们的模样,连同那些简短的生平。用作者的话说,讲述一下他们,是为了以此“作为他们来过这世界的证明”,“他们作为大周人的纪念”。随着中国城镇化的高速推进,随着中国最后的乡村记忆葆有者与乡村的渐行渐远,这里的“逝者如斯”,便似乎有了更加微妙的社会意涵。在此,周瑄璞笔下的国乐队,他们不悲不喜,不惊不忙,吹吹打打地送别一个又一个人,这既是对一个鲜活生命在世上走过的记录和礼赞,也何尝不是对整个乡土时代终将逝去,为一种生活方式即将终结所奏响的挽歌?

当然,《回大周记》最有意思的地方还在于,它能够与作者最为重要的长篇小说《多湾》形成某种形式的“对读”。《多湾》里诸多的人事情景,都能在这部《回大周记》中得到妥善的说明。正如周瑄璞在谈到《多湾》的写作时所说的,“我应该用我的笔将一个人、一群人、一个家族、一个村庄记录下来,将那些过往的故事讲出来。多年来,我在内心不断构思,到处收集素材,甚至觉得我来世上的使命就是写出我家族的故事。我相信它具有代表性,能反映出普通中国人走过的路。”于是在抚慰乡愁之余,从个人记忆上升到家族叙述,由村庄记录凝聚成家国叙事,便成了文学的意义所在。因而某种程度上可以说,小说就是要将时间定格,让那些逝去的生命再活一次。作者正是以这样的方式,得以将平凡的人化为永恒的形象,矗立在文本的经典序列之中。因此,在《多湾》之后,与其形成“互文性”关系的《回大周记》同样意义非凡。在周瑄璞这里,她一次次回到大周,通过文字将记忆镌刻,让失去的世界得以重现,这大概正是普鲁斯特意义上的“追寻逝去的时光”的意义所在。或者,恰如博尔赫斯所说的,“我写作,只为光阴的流逝使我安心。”