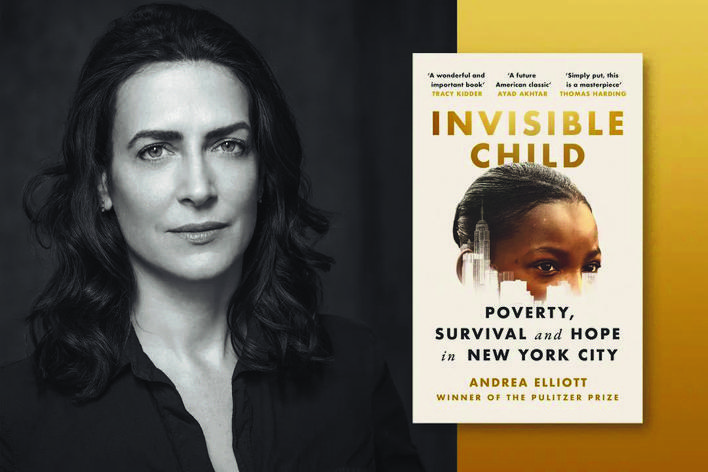

继2007年获得普利策特稿奖之后,《纽约时报》资深记者安德里亚·埃利奥特(Andrea Elliott)凭借《看不见的孩子:美国城市里的贫穷、挣扎与希望》(Invisible child:poverty, survival, and hope in an American city,下文称《看不见的孩子》)夺得2022年普利策非虚构类作品奖。通过连续八年的沉浸式采访,埃利奥特深入到了居住在城市边缘的少数族裔贫困家庭里,从儿童的视角还原了美国当代社会中这些“看不见的人”(invisible men)的那些“不被看见”的生活。

《看不见的孩子》聚焦纽约非裔少女达萨尼一家。达萨尼与妈妈香奈儿、继父斯普里姆和另外七个兄弟姐妹一起住在奥本庇护所——政府为贫困人群提供的住宅项目。所谓庇护所能提供的庇护却非常有限:这里的居住环境极其恶劣,吸毒、帮派暴力、性侵犯、谋杀等犯罪行为层出不穷。即便如此,为了能够获得庇护所的居住条件,达萨尼一家也费尽了周折:他们全家出动到纽约市游民服务局(DHS,the Department of Homeless Services)接受了繁琐的面试、审查和等待,才得到了这个临时庇护所的许可。勉强有了住处,衣食却仍无着落,政府发放的食物券根本不能满足他们的基本生活需要。雪上加霜的是,香奈儿和斯普里姆夫妇深陷毒瘾之中不能自拔。为了填饱肚子,孩子们不得不去偷窃。一家人的处境引起了纽约市儿童福利局(ACS,the Administration for Children’s Service)的关注和介入。ACS旨在收集父母在物质和精神上存在虐童行为的证据,以便将父母告上家庭法庭,将孩子送入寄养系统。从2004年开始,香奈儿一家持续受到了ACS的监控和审查。为了不被ACS拆散,他们一直处于高度戒备当中,孩子们从小便练就了应对社工审问的本领,但ACS无孔不入的监控使这个家庭的问题很难得到掩饰。

达萨尼的上进心和她对改变现状的强烈渴望引起了埃利奥特的特别关注。作为长女,达萨尼从小便承担了与其年龄并不相配的家庭重担,在家里充当了母亲的角色,照料着另外七个兄弟姐妹。她聪明、勇敢、坚韧、活泼,并且具有惊人的运动天赋。麦金尼小学的校长为她成功申请到了好时学校的入学机会。这是一所由美国巧克力大亨、慈善家米尔顿·好时(Milton Hershey)创办的、招收贫困儿童的免费学校。它为学生提供住房、生活必需品、基本医疗等条件保障,也提供礼仪培训等多样化课程,试图通过这种“精英教育”使学生实现阶层的跃升。在好时学校,达萨尼取得了优异成绩,但达萨尼的变化并没有为自己带来快乐,却让她与家人的关系逐渐疏远,甚至让整个家庭遭遇了灭顶之灾。妹妹嘲笑她变得越来越“白”;七岁的弟弟离家出走;ACS工作人员很快发现了孩子们处于饥寒交迫的状态,他们以忽视孩子为由起诉斯普里姆,并剥夺了他的监护权。七个孩子被强行分配到了不同的寄养家庭,曾经贫穷但温暖的家变得分崩离析。达萨尼为家庭的变故感到内疚和焦虑,她开始表现出强烈的暴力倾向,最终被好时学校开除。回到布鲁克林街头的达萨尼同样被分配进寄养系统。她开始自暴自弃,通过打架树立威望,卷入帮派的纷争中而险些丧命。幸运的是,母亲香奈儿寻求到了公益律师大卫·兰斯纳的帮助。在兰斯纳的据理力争下,香奈儿先后收回了达萨尼等三个孩子的监护权。重新回到母亲身边的达萨尼重返正途,她顺利完成了高中学业,成为家族中第一位拿到高中毕业证的人。

《看不见的孩子》有600余页之厚,收录了不同类型的丰富资料,包括约14000份官方文件、埃利奥特的个人记录和长达127小时的街头采访片段等内容。从主题以及题目来看,《看不见的孩子》仍然关注美国种族问题这一痼疾,直接回应了非裔作家拉尔夫·埃里森(Ralph Ellison)在20世纪50年代的经典著作《看不见的人》(Invisible Man,1952)中的关切。在21世纪的今天,美国非裔家庭、非裔儿童仍然是一群“不被看见的人”,他们面临同样的生存困境。埃利奥特的调研为我们揭开了笼罩在这一群体身上的遮挡,让他们在新式福利覆盖下所面临的真正问题得以暴露。

从表面上看,今天的美国非裔人群的处境得到了很大的改善,受到了前所未有的舆论关注和帮助。非裔儿童有了更多接受教育的机会,他们受到了儿童福利局的保护,可以获得政府公共住房;越来越多的社会工作者正在为非裔儿童的权益奔走。然而,达萨尼一家的遭遇使我们认识到,政府提供的帮助更多是外在的“拉力”:儿童福利机构以“保护和预防”为由对孩子及其家庭进行严密监控和干预,并通过家庭法院,将儿童强制带离父母身边,似乎将他们送进寄养系统就能够一劳永逸地切断贫穷和犯罪的代际传播。事实证明,这种福利制度本身问题重重。首先,ACS将“把孩子送入寄养系统”看作是帮扶的最终目的和胜利,而联邦政府在寄养系统投入的资金比真正给予贫困家庭的物质帮助要多得多;其次,政府的大量资金投入使寄养家庭成为暴利行业,一些寄养家庭以营利为目的,根本无法给予儿童真正的关心和爱护。最重要的是,由于罔顾家人之间的亲情纽带,这种“拉力”产生了异化力量。尤其是对儿童来说,他们时刻处于对外界危险因素的警惕中,很容易陷入“战斗或逃跑”模式,产生叛逆乃至暴力行为。

在《看不见的孩子》中,当达萨尼得知兄弟姐妹都被寄养后,她故意在好时学校挑起事端,放弃继续接受教育的机会,回到了自己熟悉的非裔社区;她的弟弟哈里克失去了父亲斯普里姆的管束,最终因为谋杀行为而被逮捕。在政府的介入下,儿童的生存状况似乎得以改善,但他们的心理问题反而更为严重。埃利奥特引导读者思考:什么才是真正的福利制度?怎样才能更合理地帮助到贫穷儿童和贫困家庭?如何平衡好政府干预和家庭自主引导之间的关系?这些问题也是值得社会各个方面长期关注和认真思考的问题。

值得一提的是,《看不见的孩子》融合了真实性和文学性,在体现社会问题深度的同时兼具了艺术之美,是非虚构文学的典范之作。与一般的新闻报道不同,非虚构文学虽然具有平民化选材的特点,却同时能够将历史纳入视野之中,具有宏大厚重的立意和深度。在语言艺术上,非虚构文学多采用叙事性话语,但作者也会在忠实于事实的前提下,根据题材做个性化的剪裁、组织,进行艺术化的加工,这是非虚构文学之所以为“文学”的重要条件,也是其具有艺术性和感染力的保证。

普利策奖评委会评价认为《看不见的孩子》“成功地将文学叙事与时事分析融合在了一起”。在描述事实的过程中,埃利奥特用散文体式的语言风格将故事娓娓道来。她不吝笔墨地详细描述了被调查对象的神态、动作和对话,使读者产生了深刻的共鸣和移情效果。下面这段文笔细腻优美,描述了达萨尼即将启程离开家时全家人依依不舍的场景和情感:

达萨尼的离开像无声的钟表悬挂在他们头顶。

还有三晚。

达萨尼和阿维安娜默默地打扫厨房,香奈儿站在柜台前。喇叭里缓缓流淌出碧昂斯的歌曲——《听》。

阿维安娜哭了。香奈儿和达萨尼赶忙过去。她们站在那里,紧紧地抱在一起,彼此咸湿的泪脸贴在一起,缓缓地跳起舞来。香奈儿讲了一个笑话,很快她们就笑了起来。

她们就是这样赶走悲伤的。

透过简练又抒情的文字,读者能够深切地感受到了达萨尼一家虽然贫穷,但却充满温情和凝聚力;面对生活中的种种困难,他们采取了乐观又坚毅的生活态度。《看不见的孩子》在叙事技巧方面也颇有创新意识。作者使用平行蒙太奇的叙事方式,将看似不连贯、琐碎的人物故事整合在一起,围绕同一主题形成了完整的故事线。在叙事视角上,以第三人称全知视角为主,大量使用直接引语,力图客观地对人物动作和对话场景进行白描;与此同时,文本中又穿插着第一人称叙事,作者带着作为采访人的身份介入叙述文本,既是事件的参与者,又是事件的目击者。埃利奥特还在叙事中将家族成员的历史片段裁剪融合,插入了黑人诗歌和音乐,提升了叙事的思想厚度和文化底蕴。比如,达萨尼在英语课上写的一首诗被全文引用。

达萨尼的家庭作业是写一首“拼贴诗”(found poem)——用自己的话将书中的词语重组成一首小诗。她写道:

把我们带离家园

“打死他们”

反抗的企图

虚弱无力

受伤了

没人在意

我们有色人种祈祷着

“他祈祷着”

遍体鳞伤

就像街上的坑坑洼洼

船底恶臭连连

就像腐烂的食物一般

他们鱼缸般的眼中

充满了悲伤

达萨尼为这首小诗取名“痛苦”。老师把它贴在走廊上展览。

达萨尼在小诗中描述的是种族的历史,从奴隶贸易、种植园到不得已迁往北方的历史,也是自己的家庭正在经历的苦难。通过客观、细致地报道和展示城市边缘非裔美国穷人的“隐形”生活,埃利奥特的“看不见的孩子”与拉尔夫·埃里森的经典之作《看不见的人》中无法找寻到自我身份的黑人主人公形成了共鸣。达萨尼11岁时,第一次说出“invisible”这个词,她把人分为两种:能被看到的和不被看到的。黑人和穷人都是不被看到的人,而这两种身份的叠加,使得与达萨尼一家类似的人们游荡在城市和社会的边缘,遭遇着双重的异化,再次沦落为新时期的隐形人。