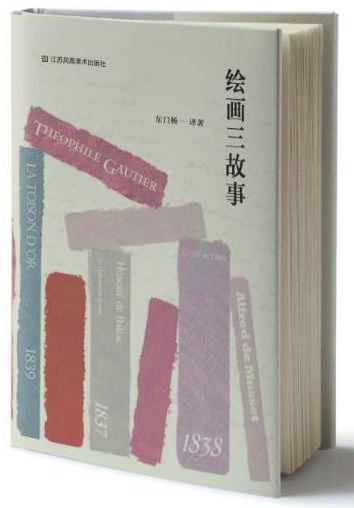

由东门杨译著的《绘画三故事》是一本贴心的书,犹如一场布置周详的展览,精确流畅的译文、与文字相应的插图、要言不烦的文学史、艺术史观念介绍,以及切中肯綮的评析,都令我们的眼睛逐渐适应了19世纪30年代法国文艺界的光线,准备好迎纳三篇故事里丰盛的视觉与史学细节。“素描与色彩”“再现与表现”“浪荡子”“威尼斯画派”——这一切都其来有自,非止小说家的空言。当细节逐渐变得清晰而坚实,小说似乎才施施然从囫囵与粗疏后现身,变得骨肉丰盈、光彩夺目。

巴尔扎克的《不为人知的杰作》、缪塞的《提香之子》和戈蒂耶的《金羊毛》,本书选译的这三篇故事皆以画家和画作的绘制为题,旨趣却大异其趣。三位主人公在艺术与生活间的抉择尤令笔者深思,忍不住就着故事,对“艺术与生活”这个古老又说不尽的话题发几句空疏之论。

一

倘若有人终日困于斗室,闭门谢客,将一生中绝大部分的时间、精力和情感都倾注笔端,为了身后也不一定会降临的荣名,将自己置于贫穷、困顿乃至孑然一身的境地。我们岂能不怀疑,他对艺术的欲望不过是对死亡的欲望,是一个人肉身未朽就急急将自己埋入故纸堆,除了未来黄金时代的慧眼再无企盼;是一个人还未入棺就无休无止地编织起自己的裹尸布,如珀涅罗珀一般织了又拆、拆了又织。艺术岂非成了又一种死亡说教,教人以不朽的名义离弃生命?

倘若有人当真抱定这样的念头去创作,等待他作品的也只有死亡。创作者交出生活,是为了赢取生活——无论是他自己的生活,还是他笔下造物的生活。《不为人知的杰作》里,普桑对自己的女友说:“看吧,吉莱特,我们一定会富有又幸福!我的画笔中有金子。”为了这渺茫的胜利,他必得养精蓄锐,才不得不表现得像个苦行僧。自然,也有作者不期盼世俗意义上的成功,但那也只是因为那样的生活里没有能够令他满足的生活,就像卡夫卡笔下的那位饥饿艺术家,不是不饿,只是没有可吃之物。珀涅罗珀无休止的编织恰是为了拒绝卑劣的求婚者,以等待自己真正的丈夫奥德修斯的归来。但如果奥德修斯不幸未归,或者压根从未存在,饥饿的艺术家也不该沉溺于自渎式的幻梦,而该将饥饿本身变为艺术。

交出生活以赢取生活,这听上去犹如一场豪赌,甚至只是一场迷梦。《提香之子》和《金羊毛》都的确具有一种自我神话式的梦幻之感。缪塞笔下的16世纪的威尼斯恍如艺术家的理想乡,最美貌、最有权势的女人屈膝跪倒,只为了求得具有艺术天分的浪荡子的爱情,好以这爱情为饵教他用心作画,以成为真正的艺术家。甚至在他半途而废、画完她的肖像便不肯再画之后,依然“至死忠于她的爱情”。

正是这过分的美满泄露了故事的梦的根底。缪塞越是用人所共知的美貌与权势——比如那段查理五世为提香拾笔的逸事——为艺术家造势,就越是暴露出这种声势的虚诞,也越是透露出其自身对现世生活的偏好。浪荡子终究是无法交出生活的,皮波这位嗜好赌博的提香之子,在面对艺术时反倒不像个真正的赌徒。他深知艺术所要求的苦役,知道“真正杰出的作品需要时间的磨砺和苦思冥想,没有耐心便没有真正的天才”。“如果提香之子立志成为画家,他就必须肩负起对抗绘画堕落的责任……必须奉献出生命的全部”,但即便做出了如此的牺牲,能否成功却犹未可知。他既已凭借自身的才华和父兄的遗产得到了美满的生活——拥有青春、健康、财富和美人——又何苦再将这生活压上艺术的赌桌?

“人生短暂,让绘画见鬼去吧!”

二

在生活里得其所哉的浪荡子大概没有想过,会有一位名叫提布斯的法国青年将要经历和他类似的故事,个性却与他全然相反。提布斯“厌倦现实,情愿生活在书山画海之中”,只因为“在那里不必去面对真正的自然”。对于他靠“小说家制造的幻梦,诗人笔下理想迷人的世界,绘画与雕塑的杰作”培养出的超卓品味,生活场上的老手恐怕会露出不屑一顾的微笑。

在《金羊毛》故事开篇,这位青年似乎表现得有点儿无欲无求,只是由于心中的空落,才决心到生活里走一遭,好寻出一位活生生的画中女子,毕竟“画中的美人终究无法让他餍足”。然而虽说是要走入生活,他却依旧好像游荡在书画之中,活生生的女子只教他失望、发怒、作呕,而画廊和博物馆却教他流连忘返。教他一见倾心、如痴如醉的不是生活里的人物,而是鲁本斯《下十字架》里的抹大拉。即便他在生活里撞见了一位肖似抹大拉的小织女,却依旧只能将其视作画中人的替代者。他一面凭着艺术的名号看不起生活,一面却又流露出对生活的渴望,不正是因为听见生活的召唤他才感到了空落吗?在苦寻他理想中的金发女子未果时,他不也一度想过放下自己的执念,向现实妥协吗?连作者都忍不住在故事里现身大发议论,愿他“放下心中执念,努力和活生生的人享受生活才好”。

这场艺术与生活的拉锯最终竟因一张肖像的完成而得以化解。凭着所谓女人的爱的天赋,深感伤心、嫉妒的小织女竟洞察到了提布斯心底的隐衷,断言他从没有在生活里爱过,“你并非一个恋人,我可怜的提布斯,你就是个画家……让你心醉神迷的也并非抹大拉的美貌,而是鲁本斯的天赋”,便决心做他的模特,鼓励他画一幅她的肖像画。当画作完成,“提布斯彻底忘掉了安特卫普的抹大拉”。

初看之下,这场拉锯的双方似乎太过悬殊,艺术无处而在,而生活——很难说这故事当真写到了什么真实的生活。但这场拉锯并不真实,它真实地道出了一个想做艺术家而不得的青年心底的渴欲与焦虑。他焦虑,是因为他没有展现出多少被确证的才华。很难想象一个终日沉浸于书山画海又自恃才分的人,写给梦中情人的情书竟然只是法语和德语的“我爱你”,要知道,提香之子可是大方地为情人写下了两首十四行诗。他对前人杰作连篇累牍的引据也泄露出他对自己缺乏信心,仿佛不借着这些杰作的光,这篇故事就无法自立。

他写不出生活,是因为他还没有生活,是因为对那些想做艺术家而不得的人来说,真正的生活只在成为艺术家以后,或者至少是在确认了自身的才华以后,因此迟迟还没有开始。他确已交出了生活,却没有赢得生活,只好把自己的愿望藏起来,摆出一副无欲无求的架势,但那对艺术的过分的激情里不知包含了多少徒劳无功的心力的耗掷,多少次碰壁与失望。他在生活中寻找画中人的执念或信仰,不过是对要做艺术家的执念或信仰。作者花费整篇故事的周折,真正希望听到的不过是一句话:“可怜的提布斯,你就是个画家。”

三

设若提布斯早早便才华尽显,他对艺术还能否葆有同样的激情?还是会在小胜几场之后,便心满意足地带走赢取的注码,就此罢休?他的看法或许有一点不无道理:相较于理想,现实总是难免残缺和苟且。

《不为人知的杰作》写的是一场理想的赌局。没有谁比故事里的老画家弗朗霍斐更有资格走上艺术的赌桌了——他有天赋、有技术、有毅力,又生计无愁,肯将所有的心血都投进去,简直称得上为艺术而生,为艺术而活了。

正因如此,“他的失败是一场最为彻底的失败”,这失败的断语是由两位“内行中的内行”——普布斯和普桑所下,没有丝毫脱卸的余地。虽然那画布的边缘还残存着一只纤丽生动的脚,足以证明他的天赋、技术与付出,但在一个耗费了10年苦功的人看来,这有限的成功究竟是空无一物,或许反倒更为残忍。

但正因其彻底,这场失败才显得格外意味深长,才标示出某种人类的极限。创作者尽可以凭着苦心力作来赢取现世的生活,赢得声名、财富和爱情——这至少并非毫无指望。若想要让笔下的一切活过来,则不啻于痴心妄想。但若没有一点儿痴心,又何苦做艺术?

活生生的作品的确是很难完成的。一个人倘若试过日复一日、倾其所有地去创作,除了教笔下的一切活过来,再无他念,他就会懂得老画家的感受:“有那么一刻,我感觉自己的画完成了。但事实上许多细节错误百出。”

昨天的妙笔在今天看来不过是轻薄的卖弄,今天的苦功在明天看来又或许只是不得其法的直撞横冲。当一个个细部在深思熟虑或灵光一现之后被渐次攻克、处理妥帖,作品的整体轮廓却并不一定能就此自然浮现。那些累次增进的细节越是精妙,作者对它们叠加在一起的效果就越是无从把握;倾注的心血越多,就越是写画不完。一片混沌的边缘一只精美绝伦的脚,大概的确已是人世间艺术的极境了。