“老舍文学院·文学会客厅”优秀作品分享研讨会,以专家研讨、学员分享的形式,给青年作家持续提供帮助,让作家与作品走进更多读者的视野。文学会客厅第2期由徐晨亮、李壮、刘诗宇、相宜等专家学者研讨青年作家郑在欢的长篇小说《3》。

——编 者

徐晨亮:小说写的是从上世纪90年代到当下三十年间城乡社会结构、精神秩序剧烈变动的背景下成长起来的一代少男少女。这个群体构成了当下中国社会的一种“基底”。不管置身北上广深这样的大城市,还是更广袤的中国社会空间,我们在日常生活中可能都跟这个群体打过很多交道。《3》的主人公大雪、春蓝、秋荣及其兄弟姐妹,环绕在我们的四周。相比于他们在当下社会生活中具有的“基底性”意义,当代文学版图里书写这个群体的作品数量并不多,与其重要性不成比例。从这个意义来讲,郑在欢这部小说非常具有开拓性。如果从性别的角度去谈,他写到了三位女性人物的心灵成长,跟之前一些女性题材作品不太一样。他并没有从刻板的所谓“异性”的视角,而是从“情感和经验共同体”的视角书写这三位女性。

李 壮:这部小说写从底层上来的女性,按照我们以往的阅读预期,可能会让人觉得,故事大概有点惨、有点悲情。其实并不是。几个女孩子的内心很强大,而且有旺盛的生命力。小说里有一次提到脸,做美容的老板说脸就是女人的命,但是小说里的女孩子不认同,她觉得脸就是脸、命就是命,脸是天生的,命可以改。我觉得这个特别好,这种“改命感”其实贯穿整部小说。这其实也关涉到一点,就是郑在欢把自己和《3》里的人物当作共同体来看,一方面有他自身的投射,另一方面这就是他身边一起成长起来的小伙伴的故事,因此他下笔有慈悲心。“慈悲”这个词很重要,尤其在今天的文学语境里。如果换一个作家来写,会是什么样子?我们可以想象一下,主人公马上要去学做按摩技师,别人会怎么写?包括大雪感情上走过弯路,别人会怎么写?现在有些作家写到长得比较好看的穷人家女孩子进入大城市,很容易跳到十九世纪批判现实主义的写法上去,写她怎么变成小姐,或者怎么被包养。当小姐的最后结局是被警察抓,被包养的结局是不断被抛弃,那就会变成一个很苦、很惨,让人读完很不舒服的故事。但是郑在欢没有,他始终没有从纯粹的经济学或性权力的角度写大雪和已婚男人的情感故事,他下笔含着慈悲,因为他把她们当作自己的姐妹来写。

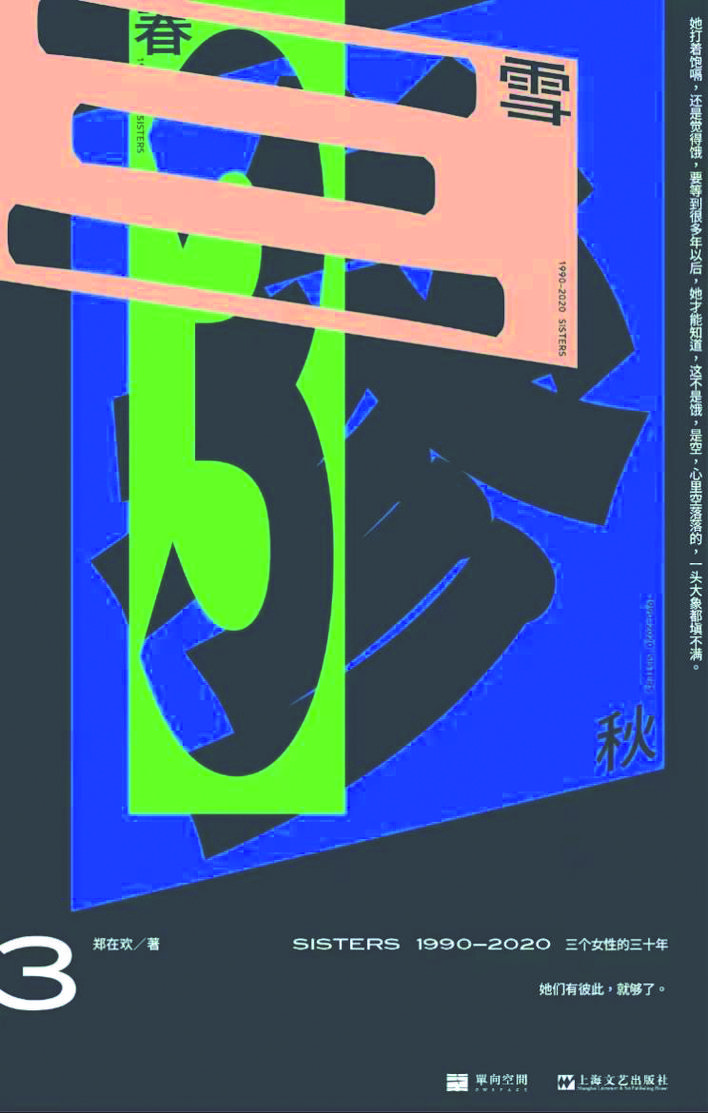

刘诗宇:郑在欢的《3》写三个女人的故事。在题记里作者引用“三生万物”,三个主人公大雪、春蓝、秋荣分别以冬、春、秋命名,唯独没有夏,因为夏天明媚灿烂、百花盛开,并不符合三个女人充满波折与坎坷的人生。三人本来各有“三姐妹”——大雪、二雪、小雪,春红、春蓝、春芳,秋雅、秋芳、秋荣——这是人先天的命运,而后来这三个“异姓人”结为“sister”(小说中的店名),写的就是人后天的命运。书中贯穿着“你是一个人吗”的玩笑,这是双关,“一个人”既关乎数量也关乎本质,羁旅漂泊、浪迹萍踪,你遇到的人也塑造着你的人格和命运。郑在欢的《3》很生动地写出了三个女人的成长,到小说最后,她们因为有了彼此,都不再是孤单一个人,同时她们也共同成长,终究都变成能与命运和解的成熟而独立的人。好小说究竟应该满足哪些条件,人们一直争论不休,但我认为其中至少应该包括这么一条:好小说要有既丰富饱满又各不相同的人。从这个角度看,我认为郑在欢的《3》是一部好小说。

相 宜:小说书写了母亲、奶奶、姑姑、继母、邻居奶奶等乡村母辈,篇幅不长却令人印象深刻。开篇三个家族发生的事件都与母亲的生育与身体有关,这是小说对乡村少女成长生活的前情概述与下集预告。雪的母亲生产前被迫吃了催生男胎的药,导致女儿智力受损,常年抱病最终服农药而亡,父亲暴虐离家入狱。春的母亲怀的第四个孩子终于是男孩,全家人生活随之发生改变,但女孩生活辛苦的命运并没有什么差别。秋的家庭被父亲遗弃,置母亲病重在家而不顾,之后母亲离婚,父亲打钱给母亲治病,孩子们被父母遗弃在乡村,随着亲戚自生自灭。女孩们如果按照原本命运的既定路线生长的话,也将继承母亲的轨迹。不同的家庭、不同的女性面对着同样的乡土、同样的境遇。与此同时,三位主人公大雪、春蓝、秋荣带着郑在欢的生命因子,从迷茫走向觉醒、从乡村走向都市的曲折心路历程是一步一步变化的,她们离经叛道,绝不想再重走乡村母辈的路。她们在都市中相遇,大姐、二姐、三妹的顺序重新填补了她们原生家庭中亲情与温情的缺位,使她们在成长中与自己和解。

刘欣玥:徐晨亮老师刚刚也提到跨性别书写的复杂性,男性作家去写女性的成长、身体经验,这其中的分寸感很有挑战性,容易引起不适和质疑。大家刚刚没有提到小说里的美甲,三姐妹最后合开的是美甲店,郑在欢很巧妙地借助美甲这个介质,对劳动女性的身体政治进行新的阐述。尽管在《3》这个小说里,美甲首先是一种营生、一种消费,但我觉得郑在欢更想强调的是,女性为了取悦自己的爱美之心,它是去色欲化的,是摒弃、甚至挑战男性目光的。更重要的是,当秋荣有能力开自己的店时,她选择的也是城市边缘的廉价街区,产品定位是便宜,为和自己一样的务工女孩做指甲。在小说里,指甲往往与粗糙的劳工女性的手指放在一起描写:大雪的很黑的手,秋荣因为按摩长出茧的粗硬的手……但漂亮的指甲和劳动者粗粝的双手,在这里似乎并非不可兼容。过去在农村,更加注重身体作为劳动工具的再生产能力,进入城市文明之后,这双手进一步融合了劳动、审美、生产和消费的功能。聚焦身体的这个微小部分,《3》背后寄藏着朴素、良善的对于女性和美的理解:它是自娱自乐的美,也是丰俭由人的美,可以以日常化、平民化的方式体现。更重要的是,它是女性自己主宰生计、女性为女性提供的服务。

梁 豪:所谓“女子的境况”,呼之欲出的背面就是一个“男子的图鉴”。正是因为有了男子的强悍和自负,有了男子的权威与霸道,以及他们的担当和随之而来的压力,这种压力常常又会扭曲成各种形态的暴力,施加给周遭的女性。所以,《3》也是对男子生存现状的某种镜鉴,他们的形态和病症,通过女人给照了出来。我记得小说有一个细节,就是大雪的爷爷查出了睾丸癌。爷爷到底是走了,但未来还有成为爷爷的父亲,父亲还有孩子,怎么逃出这样一个男性的或说男权的牢笼,这是“娜拉出走”以来一直悬而未决的疑难。

谷 禾:《3》在《十月》发表的时候,我作为责任编辑,没有要求郑在欢对故事结尾做修改,甚至整部小说也没有要求他修改。我觉得小说的结尾亮色一些,能够多给读者一些安慰和温暖,未尝不是一件好事。郑在欢以三个家庭为点,辐射出去,非常深入地写出了当下乡村中国30年的发展和变迁,写了上世纪90年代出生的一代女性的成长。郑在欢在描写她们不断成长的过程中,没有强调和强化她们的女性角色和女性意识,而是把她们当成一个个和当下社会有着千丝万缕联系、甚至被撕扯得鲜血淋漓的当事人。所以,与其说写的是乡村女性的成长,不如说写的是人的成长更准确和贴切。我觉得这可能是郑在欢藏得很深的想法。

罗丹妮:我们的一个编辑第一次读到《3》后,特别兴奋、十分喜欢,我愿意在这里复述她的评论:“第一感觉是一种深深的感动,与读《那不勒斯四部曲》获得的感动不同,这是一个非常本土的故事。我虽然没有经历过农村生活,但我生长于同一种语境里,我的小学同学里也有务农家庭的女孩,我们的新闻里、周遭的舆论里,都有类似小说里的背景环境。所以我特别感谢,终于有一部真正讲中国女性情谊的小说了,终于不用在某个西方人写的小说里去寻找那种慰藉……”我想,这也是让我非常愿意做这本书,或者说愿意和郑在欢合作的原因,更是我这些年一直努力做原创文学出版的动力:我们需要自己的语言,我们需要自己的故事,我们需要看见身边的女孩子们的成长历程,让我们真正理解那些抽象的理论和概念化的标签背后一个个具体的人,她们的生活、她们的喜怒哀乐,而这是文学才能完成的任务。文学能赋予我们更自由、更宽阔、更丰满的视野。