一

微观史从写作和历史的角度看都是一种不可或缺的方法论,王笛在《碌碌有为》中强调过,一个个平凡人的经历,可以反映整个时代的变化,我们可以从有血有肉的“小历史”中真实地感受大时代的转折。如果没有微观视角,我们的历史就是不平衡的历史、不完整的历史。典型作品如史景迁的《王氏之死》,副标题即为大历史背后的小人物命运,选取的是非典型“县城”郯城,此地不是地方研究中才子佳人的出生地,重大历史事件的发生地,也不具备经济的优越性和社会结构的复杂性,以平凡地方的平凡人(王氏)重新组织和构造十七世纪晚期中国的时空。微观史的基本价值观念,与文学的价值(当然包括非虚构写作)在根本上是相通的,为被忽略者被淹没者发声,与主流看法、刻板形象商榷对话,启发思考和新知。

经典微观史作品戴维斯《马丁·盖尔的归来》、勒华拉杜里《蒙塔尤》和卡洛·金兹伯格《奶酪和蛆虫》出版,在学术界和各种媒体上的宣传讨论,对于文学书写来讲,除了提供新的文本,并无多少新鲜感,因为当代文学四十多年来反复讨论的即是宏大叙事与日常书写之间的角力问题。国内新近出版,被打上微观史标签的原创作品鲁西奇《喜:一个秦吏和他的世界》、罗新《漫长的余生:一个北魏宫女和她的时代》更像是微观史概念的实操演练,以小人物作为抓手,重新组织和书写他们所处的时代。忽略这些作品知识上的争议,它们比一般虚构文学更具知识性和专业性,比一般历史研究多了好看的故事。它们属于历史写作的范畴,如果把这类写作也拉进广义非虚构写作的篮子,增加的可能是跨学科的视野,它们本来即处于历史学与人类学的边界上,即彼得·伯克在《什么是文化史》中所说,“微观史学是对历史学与人类学的碰撞做出的反应”。以广义非虚构写作的视角来看,这系列写作是历史学、人类学和文学的结合,比如在组织使用材料时动用文学的想象力,助力历史的碎片成为有意义的细节,征用文学叙事作为历史叙事的辅助材料等。

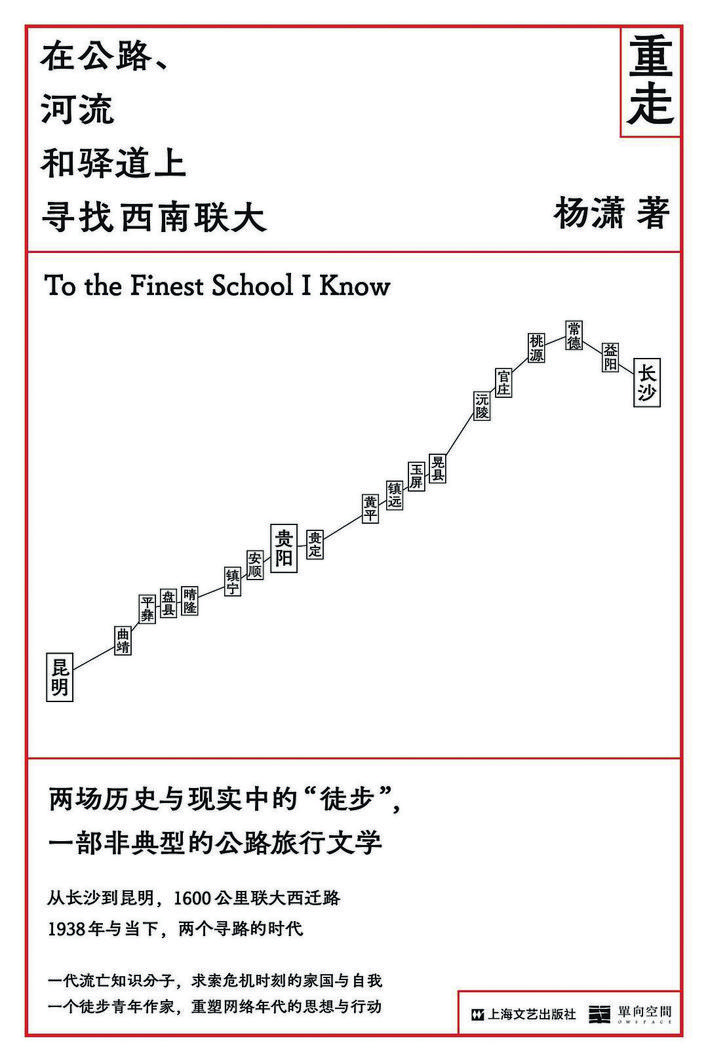

从狭义非虚构写作来看,与微观史写作最接近的可能是非虚构写作中的“重走”现象,以历史为考察对象,以作家的在场为重要起点,辅之以知识和档案,“重走”的无论是西南联大、古都城、北纬四十度,实际上都在酝酿一种新的认知。在历史的既有框架中,加入现代践行者的现实、知识和体验——杨潇《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》、罗新《从大都到上都》、陈福民《北纬四十度》,作家重新组织史料和史实,借助考察和实践去甄别和想象,调整历史故事的讲述,重新塑造历史人物。

二

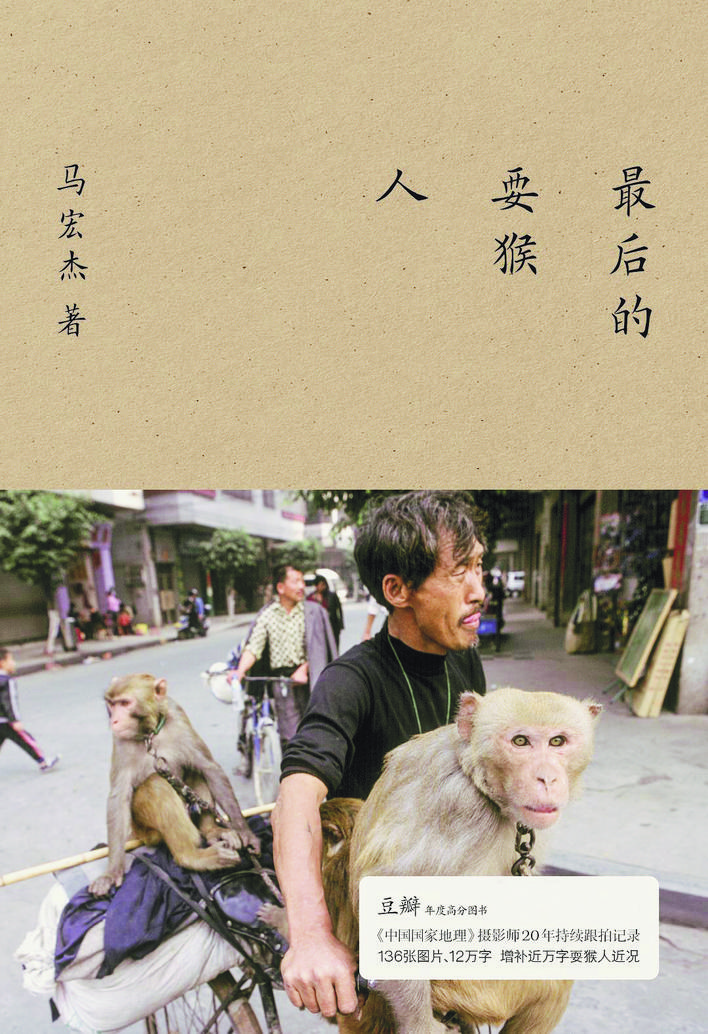

非虚构写作与微观史共享了同一种价值观念和写作方式,近年来中国非虚构写作中对特殊群体的关注和书写,客观结果也是在平衡和完整历史的叙事,并且是针对正在发生和形成的历史。历史发展进程中总会出现一些特别的群落和群体,比如中国近现代以来的闯关东者、走西口者、三线干部、进城务工人员、下岗工人、环卫工人、留守儿童、民办教师、乡村医生、二本学生、职校学生、漫游者等等,他们是非虚构写作中经常关注的对象。群落与群体是有共同身份和特殊经验属性的个人,既是个人独特的历史,又包含着集体的记忆,个人的故事提供对宏大历史的示例、悖反、说明与细节,群落的历史书写则创造出对被忽略者的价值定位、历史脉络和人文关怀。摄影记者出身的马宏杰创作了《最后的耍猴人》,跟踪记录耍猴人群落的生活,并附之以大量现场的图片,作品完整呈现了中国耍猴人群落的历史和谋生经历,从早期扒火车到处巡演的生存挣扎,到与社会治理规则发生冲突,随着市场经济和社会整体的发展,默默退出大众娱乐生活的历史舞台,成为养殖户或者与各地场馆表演签约的打工人。同为摄影记者出身的侯登科也把目光投向一个特殊的群落“麦客”,在长期的农业劳作史中,黄土高原的陕、甘、宁三区,每到麦收季节,“麦客”们便走出家门,开始他们“赶场”劳作的生活。解放初期以至更早时期麦客生活的描述来自于采访和资料,而改革开放后麦客们的生活经历、劳动场景、挣扎和困境由于作者的在场,获得了高度的还原和全方位的记录。除此之外,《麦客》对隐匿于正史的边缘群体的记录和观察方式,还透视出中国社会的众多问题:比如地域差异,阶层与民族,贫穷与代际,劳动与性别等。麦客和耍猴人几乎成为历史,作者的目的是希望观者能从这些本真而平凡的人物故事中,品味普通人的生存状态,也品味历史变迁中普通人如何与历史交缠的痕迹。

顾铮在《中国当代摄影景观》中提及侯登科对《麦客》的个人遗憾,影像和文字作品都没有对拍摄对象产生影响。这也是专业研究者、职业写作者在历史研究、非虚构写作中经常遇到的问题。当具有公共身份的书写者,转变成家族故事的书写者,因为切近书写对象,难以拉开距离的亲缘关系或者直接后代的身份,在公共性与私人性之间会建立新的切面。书写者也是历史、集体、阶层的承载者,在历史叙述中往往融入情感视角,即非虚构写作经常强调的在场感与参与感。张小满《我的母亲做保洁》,书写的是自己母亲的职场生活,维系社会正常运转最明显的群体,但也是容易被忽略的群体。作品从自己母亲的日常生活写起,间接让读者了解了保洁员的工作程序和他们的心灵世界,他们如何进入职场,如何建立自己小社会中的人际关系,以及这个职业本身如何在社会发展的特殊时期成为临时海绵,接纳超出其本身稳定人员的溢出人员等等。在这部非虚构作品中,非常值得关注的是,第一,保洁员妈妈非常开心与作家租住在深圳拥挤的两室一厅中,她把大众认知中辛苦的保洁工作称之为“轻松”的工作,开心于自己靠劳动赚到钱,在大城市看到了不一样的世界。其次,作家后记的题目是《我想写一本妈妈也能读完的书》,妈妈直接见证并参与了作家的写作,随时表达阅读感受和提出意见,在一定意义上她也参与了自己故事的书写,在被书写与自我塑造中建立了主体尊严和劳动自豪感。

三

与非虚构写作中对家族史、家庭成员的书写相毗邻的往往是个人史的写作。比如杨本芬的《秋园》《浮木》,书写了自己的母亲和众多家人们的故事,他们像水中的浮木般挣扎求生和生生死死的故事,“我知道自己写出的故事如同一滴水,最终将汇入人类历史的长河”。到了《我本芬芳》,顺理成章书写了自己的个人史,讲述了自己60年的婚姻故事,无人知晓的伤痛与困惑,有对自我的剖解,也有对他人的理解。在媒介高度发达的今天,理论上每个人都可以成为自我历史的书写者,非虚构写作媒体和大量素人作品的涌现打破了纯文学期刊及其出版所形成的话语和形象,比如胡安焉的《我在北京送快递》,范雨素的《我是范雨素》,相对于我们在各类影视剧、纯文学作品和调查报告中看到的进城务工者形象,胡安焉、范雨素书写的个人故事,给出了一个更加丰富的打工者形象。胡安焉记录了自己在北京做快递的生活故事,兼及个人成长史和其他工作经历,在讲述自我的同时,我们看到一个深刻、幽默、乐观、清醒多面立体的青年打工者形象。范雨素塑造的进城务工者的形象是一个生活中具有好奇心和冒险精神,不愿意被束缚,性格直接豁达和思想独立的女性,恰如张慧瑜的解读,“范雨素的作品并没有刻意凸显工人或者劳动者等社会问题,而是她个人对命运的抗争,个体的坚韧、勇敢、不屈服的精神,打动了读者”。作品中范雨素的雇主太太时尚富有,却时时讨好男主人,寄生于封建社会式的男女关系中,范雨素熟练地运用批判性思维指出其物质上虽现代却残存着精神和身体上的封建属性。这个思想独立的女性同时又是一位幽默、理性的讲故事的人,熟练地调侃自己的城中村生活,她研读了很多世界名著,又谙熟当代文学的一些名家名作,自然地坚守自己的立场,“我碰到每一个和我一样的弱者,就向他们传递爱和尊严”。

微观史写作与非虚构写作的共同点都是对一个一个人的关注,从个人到人群,再到自我,核心价值都是平衡和完善大历史叙事,赋予个人的生存以意义和尊严。按照写作者与对象之间的距离,可以分为精英(专业)作者、外在观察者与自我书写者,他们与书写对象之间因为距离不同而呈现出些微差异。对于较远历史和事件进行钩沉的历史非虚构写作,属于历史写作的范畴,相对来说更加客观而冷静,而进入文学非虚构写作的范畴中,对历史变迁中特殊群体的书写,家族故事的书写和个人史的写作,因为写作者本身的在场,在观察和记录之外,还能看到写作者的情感、立场和价值。

(作者系华东师范大学中文系副教授)