□张丽军

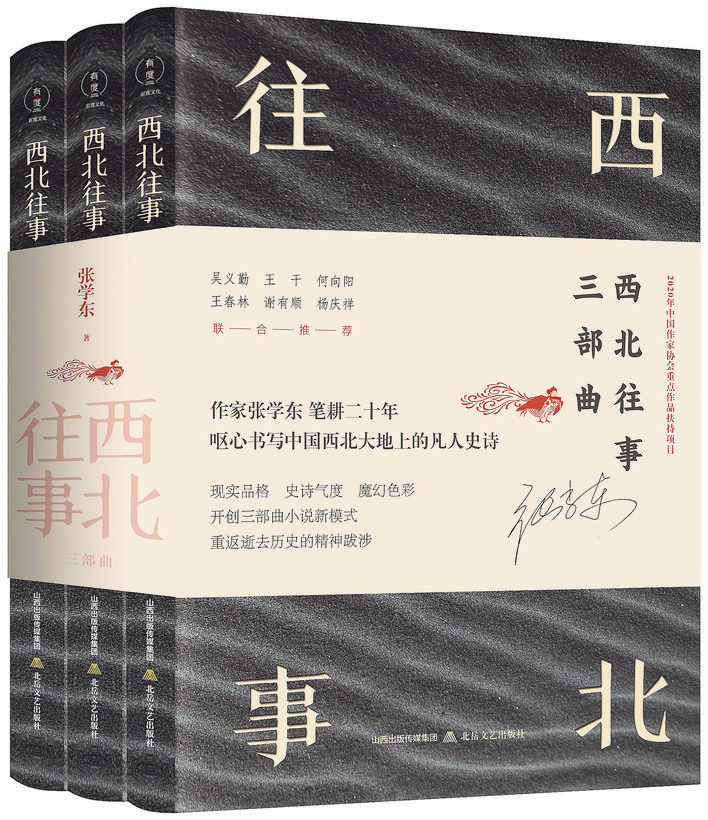

张学东的长篇小说《西北往事三部曲》是新时代历史书写的重要尝试,小说为思考文学如何书写历史、如何突破以往的书写困境、如何获得新时代语境下情感生命体验的共振、如何重建历史的真实与尊严,进行了全新的可贵探索,为21世纪中国文学的历史书写提供了一条可资借鉴的审美叙事路径,即从现实性家庭叙事、魔幻性村庄叙事到外来者、家庭、村庄、动物等所建构的多元性叙事的演变路径。

在《西北往事三部曲》卷三里,我们看到张学东写出了在特殊时期一个小镇工人家庭的生活史,以少年“我”的视角呈现这个家庭的复杂面貌:一个爱吹小号、自负、酗酒的父亲,一个要求离婚、拒绝回家而最终又回来的母亲,一个号称“狐狸”的冷漠自私的哥哥,一个早早去闯世界的姐姐,一个失踪的“哑巴”弟弟,他们构建了一部风貌独特、面目各异、悲欣交集的生活世界。少年“我”的生活依然有一丝光亮:那个总叮嘱“我”学好数学、教学最认真的老师,给“我”递纸条、经常鼓励“我”的厂长女儿,学习委员罗杨,还有后来发迹的姐姐蓝丫的男友四孬、亲密伙伴“大头”。这些光亮美好的事物,有时也会给“我”带来某种难言的创伤记忆。罗杨父亲被判刑连累了女儿,智力不全的“大头”意外身亡,“我”在悲痛中渐渐成长,考上了中专,让郁闷的父亲重新捡拾起生命的尊严,而“我”也收获了难得的父爱,姐姐与父母和解,生活回归了正常的轨道。自我救赎和互相帮助推动了一个家庭的爱的回归,进而一同抗衡外在的苦难和现实的悲凉。这背后是极为珍惜、难得的友情、亲情和爱情。家在中华文化中具有独特的、不可撼动的核心位置。某种意义上,张学东的现实性家庭叙事,就是微观化的国家叙事,是以家庭单元来呈现和建构一个时期的国家叙事。

在写完卷三之后,张学东苦苦思考如何突破自己以往的书写局限,后来终于找到从家庭到村庄、从现实性到魔幻性的新书写路径。作者坦言,出土文物人面鸟身的“妙音鸟”给予了他艺术的灵感。小说以一种前所未有的“虚”与“无”来展现历史的“真”与“实”,即在艺术的虚构中达到新的历史真实。卷二从少年红亮的出走开始写起,以此为发端解开了西北村庄复杂的成人世界纠葛、各个隐秘的家庭悲剧和魔怔般的生活景观。卷二借此讲述了一个发生在特殊年代里西北某村庄的故事。尤为可贵的是,其中书写了另一个人性善良、保护弱小的女教师秀明,她是村里保持个性、尊严和独立精神的乡村知识女性,即使丈夫广种在煤炭事故中成为残疾人,秀明依然不离不弃地照料他;被三炮遗弃的女儿串串,秀明也把她视为自己的女儿,进行文字教育和爱的教育。寡妇牛香则具有“中间人物”的复杂性,她一方面有自己的欲望,有充满诱惑的美丽身体,另一方面她又和秀明一样同情弱小、明辨是非,儿子做了坏事,她用自己的方式严厉惩罚了他。

在汲取卷三、卷二的叙事经验基础上,张学东最后完成了三部曲的卷一。卷一的历史叙述是一次全新的整合和综合冲击,是一种新的思考和探索,因而最为成熟、流畅、激荡人心。新的外来者形象为人物形象的异质性、冲突性、交融性提供了丰厚的叙述空间和审美张力,从而带动和提升了小说历史书写的深度和厚度。卷一故事以一辆马车来到小镇作为叙述的起点,而本地狗大黄蜂和外来的军犬坦克相遇时的第一场恶战,不仅昭示着两条狗之间从仇视到亲密的复杂关系,而且也是外来者与本土者之前的一场前哨战,为两条狗主人之间的复杂关系做了铺垫。军犬坦克的主人少女谢亚军、大黄蜂的主人刘火正是在两只狗的争斗中经历了从陌生、仇恨、理解、包容到生死之交的情感嬗变,构成了小说情感叙事的主线。《西北往事三部曲》多次写到狼和狗的形象,狗与少年之间深厚的情谊,为卷一提供了某种相连通的叙事链条。卷二中的动物叙事是个别的、零星的、隐喻意义的,而卷一中的动物叙事则是连续的、具有主体性的,乃至与小说主人公命运休戚相关,甚至具有核心意义。

在此意义上,《西北往事三部曲》卷一中的动物叙事超越了一般意义的动物形象书写,而具有了与人一样的生命色彩与主体精神,人与狗建立了一种生死相依的生命联合体。在整体群体荒唐的年代里,狗、伙伴、森林给予了少女最大的爱与温暖。动物叙事、儿童叙事、家庭叙事、外来者叙事与村庄叙事有机结合在一起,从而获得了独特的审美效果。张学东不断探寻建构历史、书写历史的多样叙述视域和表现手法,为新时代中国文学的历史书写提供了探索性的叙事路径,贡献出自己最切近的历史思考、生命观察和审美范式。

(作者系暨南大学文学院教授)