那些色彩鲜艳、线条利落的年画活像时光的诱饵,一下子把人的记忆拉回到了好多年前。那时的春节,贴年画是多么重要的仪式,各种窗花、神码、年鱼娃娃、十二生肖……让人看不够。年画是迎接新年最隆重的仪式,农家人不擅表达,但传统的信仰和美好的心愿都藏在年画里了,年味四溢。

那些年,很少有人问过,这些年画到底来自哪里?

等到了武强,面对全国第一家年画主题博物馆时,千百年的艺术脚印仿若历历在目。看着那些年画,心头竟升起了一种再次重逢的亲近感,让人忍不住感叹,要经过多少辈人的守护,才能持续如此漫长的传承。

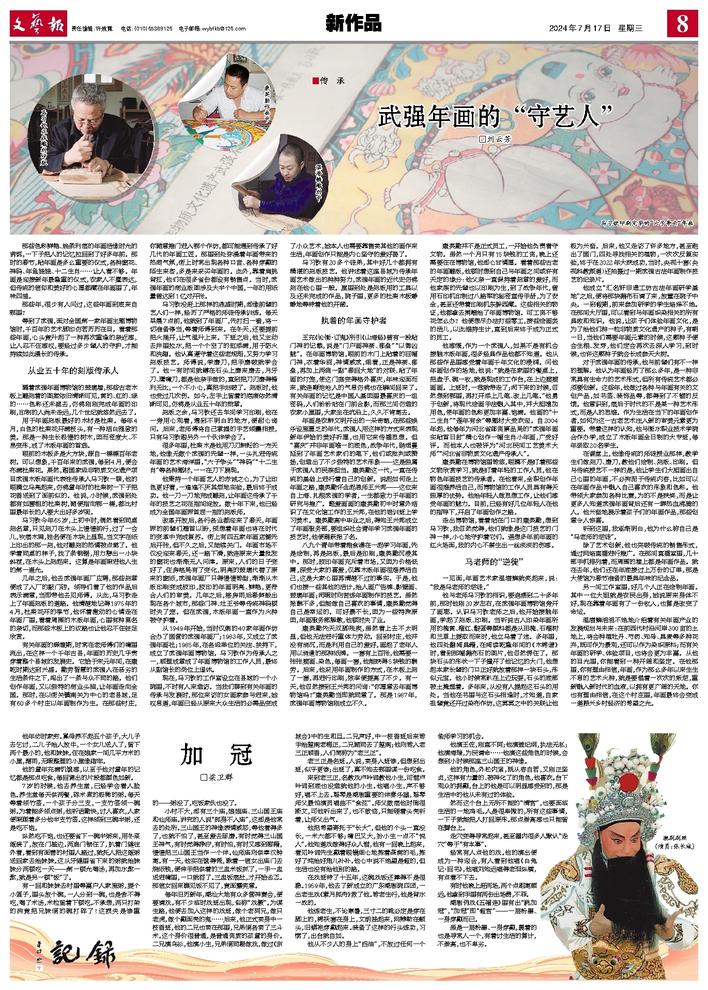

从业五十年的刻版传承人

隔着武强年画博物馆的玻璃墙,那些古老木板上雕刻着的图案依旧清晰可见,黄的、红的、绿的……色彩还未褪去,仿佛刚刚完成年画的印刷,印制的人尚未走远,几个世纪就悠然远去了。

用于年画刻版最好的木材是杜梨。每年4月,白色的杜梨花开满枝头,有一种洁白雅致的美。那是一种生长极慢的树木,因而密度大、不易变形,成了木版年画的首选。

眼前的木板多是大方块,源自一棵棵百年老树。可以想象,千百年来的武强,每到4月,便会布满杜梨花。果然,跟国家级非物质文化遗产项目武强木版年画代表性传承人马习钦一聊,他的眼睛立马亮起来,仿佛童年时的杜梨树一下子把花香送到了面前似的。他说,小时候,武强到处都有如腰粗的杜梨树,随便指向哪一棵,都比村里最年长的人要大出好多岁呢。

马习钦今年65岁,上初中时,偶然看到同桌刻名章,只见刻刀在木头上慢慢前行,过了一会儿,吹落木屑,姓名便在木块上显现,当文字在纸上印出的那一刻,他对雕刻的热情被点燃了。他学着同桌的样子,找了条钢锯,用力掰出一小块斜茬,在木头上刻起来。这算是年画照进他人生的第一道光。

几年之后,他去武强年画厂应聘,那些刻章便成了入厂的敲门砖。领导们看了他的作品后表示满意,当即带他去见师傅。从此,马习钦走上了年画刻版的道路。他清楚地记得1975年的4月,杜梨花开的季节,他怀着激动的心情走在年画厂里,看着周围的木版年画,心里有种莫名的亲切,而那些木板上的纹路也让他忍不住驻足欣赏。

有关年画的辉煌期,时常在老师傅们的嘴里流出,在这样一个千年古县,年画的历史几乎贯穿着整个县城的发展史。它始于宋元年间,在康乾时期达到兴盛。勤劳智慧的武强人在恶劣的生活条件之下,闯出了一条与众不同的路。他们创作年画,又以独特的商业头脑,让年画走向全国。那时,在以街关镇南关为中心的老县城,足有60多个村庄以年画制作为生。在那些村庄,你随意推门进入哪个作坊,都可能遇到传承了好几代的年画工匠。那里到处弥漫着年画带来的热闹气氛,街上时常出现各种口音、各种穿戴的陌生来客,多是来采买年画的。此外,靠着肩挑背扛,他们在很多省份都设有销售点。当时,武强年画的商业版图涉及大半个中国,一年的用纸量曾达到1亿对开张。

马习钦没赶上那样的鼎盛时期,却像前辈的艺人们一样,经历了严格的师徒传承训练。每天早晨7点前,他就到了年画厂,先打扫一番,将一切准备停当,等着师傅到来。在冬天,还要提前把火捅开,让气温升上来。下班之后,他又主动去井里拉水,把一个个空了的缸添满,用于防火和洗涮。他认真遵守着这些老规矩,又努力学习刻版技艺。师傅说,学磨刀,把手磨破就学会了。他一有时间就蹲在石头上磨来磨去,月牙刀、鹰嘴刀,都是他亲手做的,直到把刀刃磨得锋利无比,一个不小心,真把手划破了。刻版时,他也受过几次伤。如今,左手上留着的疤痕依然清晰可见,仿佛是从业五十年的勋章。

刻版之余,马习钦还去车间学习印刷,他在一旁用心观看,遇到不明白的地方,便耐心询问。后来,老师傅将自己掌握的手艺倾囊相授,只有马习钦跟另外一个伙伴学会了。

很多年里,杜梨木是他用刀刃耕耘的一方天地,他像无数个武强的先辈一样,一头扎进传统年画的艺术海洋里。“六子争头”“神码”“十二生肖”等各种题材,一一在刀下展现。

他秉持一个年画艺人的赤诚之心,为了让印色更好看,一遍遍不厌其烦地实验,最后终于成功。他一刀一刀地完成雕刻,让年画这传承了千年的技艺之花在指间绽放。数十年下来,他已经成为全国年画界首屈一指的刻版师。

改革开放后,各行各业都迎来了春天,年画界的前辈们翘首以盼,预想着年画也将在时代的变革中完成复苏。街上有四五家年画店铺先后开张,但不久之后,又陆续关门。年画市场不仅没迎来春天,还一路下滑,就连原来大量批发的窗花也渐渐无人问津。原来,人们的日子变好了,住房格局有了变化,明亮的玻璃代替了原来的窗纸,武强年画厂只得慢慢转型,渐渐从木版印刷变成胶印,胶印的年画明亮、鲜艳,更符合人们的审美。几年之后,楼房雨后春笋般出现在各个城市,那些门神、灶王爷等传统神码顿时失了宠。但在武强,木版年画一直作为火种被守护着。

从1949年开始,当时仅剩的40家年画作坊合办了国营的武强年画厂;1983年,又成立了武强年画社;1985年,在各级单位的关注、扶持下,成立了武强年画博物馆。马习钦作为传承人之一,顺理成章成了年画博物馆的工作人员,最终从副馆长的岗位上退休。

现在,马习钦的工作室设立在县城的一个小院里,不时有人来造访。当我们聊到有关年画的传承与发展时,那位来访的女画家参与进来,她叹息道,年画已经从原来大众生活的必需品变成了小众艺术,她本人也需要靠售卖其他的画作来生活,年画创作只能是内心坚守的爱好罢了。

马习钦有20多个徒弟,其中好几个都拥有精湛的刻版技艺。他讲述着这座县城为传承年画艺术做出的种种努力,武强年画的近代史仿佛刻在他心里一般。屋里到处是刻版用的工具以及还未完成的作品,院子里,更多的杜梨木板静静地等待着他的开凿。

执着的年画守护者

王充《论衡·订鬼》所引《山海经》曾有一段贴门神的记载,说是“门户画神荼、郁垒”“以御凶魅”。在年画博物馆,眼前的木门上贴着的巨幅门神,衣着华丽,神情威武,细看,正是神荼、郁垒,再加上两侧一副“春回大地”的对联、贴了年画的灯笼,使这门庭变得格外喜庆,年味迎面而来,就连鞭炮呛人的气息仿佛也在瞬间回来了。有关年画的记忆是中国人基因里最喜庆的一组密码,人们纷纷站在门前合影,而那三间仿造的农家小屋里,大家坐在炕沿上,久久不肯离去。

年画是农耕文明开出的一朵奇葩,在那些娱乐设施匮乏的年代,武强人用这样的方式来表现新年伊始的美好祈愿,也用它来传播思想。但“喜庆”并非年画唯一的底色,战争年代,硝烟蔓延到了年画艺术家们的笔下,他们或批判或赞扬,创造出了不少独特的艺术形象——这是独属于武强人的民族担当。康英勤这一代,一直在传统的基础上进行着自己的创新。说起如何走上年画之路,康英勤怀念起恩师王兴邦——这位来自上海、扎根武强的学者,一生都致力于年画的研究与推广。酷爱画画的康英勤初中时意外结识了在文化馆工作的王兴邦,在他的培训班上学习美术。康英勤高中毕业之后,得知王兴邦成立了年画服务部,要组织社会青年学习武强年画的技艺时,他便踊跃报了名。

八九个青年带着粮食凑在一起学习年画,先是绘制,再是刻版,最后是印刷,康英勤沉浸其中。那时,胶印年画充斥着市场,又因为价格低廉,深受大家的喜爱,仅靠木版年画很难养活自己,这是大家心里再清楚不过的事实。于是,他们也接一些其他的活计,给人画广告牌、影壁画、玻璃年画;闲暇时则苦练年画制作的技艺。虽然报酬不多,但能做自己喜欢的事情,康英勤觉得自己是幸运的。可好景不长,因为一些特殊原因,年画服务部解散,他顿时失了业。

康英勤先天双脚残疾,虽然看上去不太明显,但他无法进行重体力劳动。回到村庄,他并没有消沉,而是利用自己的爱好,画起了老年人用以消遣的那种纸牌。一套有上百张,他需要一张张描画、染色,每画一套,他能获得5块钱的酬劳。后来,他采用年画制作的方式,在木板上刻了一套,再进行印刷,效率便提高了不少。有一天,他忽然接到王兴邦的问询:“你愿意去年画博物馆吗?”康英勤当即就同意了。那是1987年,武强年画博物馆刚成立不久。

康英勤并不是正式员工,一开始他负责看守文物。虽然一个月只有15块钱的工资,晚上还需要住在博物馆,他却心甘情愿。看着那些古老的年画雕版,他顿时想到自己与年画之间或许有天定的缘分:他父亲一直保持着刻章的爱好,而他家族的先辈也以印刷为生,到了战争年代,曾用石印机印制过八路军的秘密宣传手册,为了安全,甚至还带着印刷机东躲西藏。这些相关的物证,他都拿去捐赠给了年画博物馆。可工资不够花怎么办?他便想尽办法打些零工,接些绘画类的活儿,以此维持生计,直到后来终于成为正式的员工。

他感慨,作为一个武强人,如果不是有机会接触木版年画,很多经典作品他都不知道。他从那些作品里感受着年画千年文化的浸润。问他年画创作的场地,他说:“就是在家里的餐桌上,把盘子、碗一收,就是现成的工作台,在上边描描画画。上班时,一卷就带走了;闲下来的时候,忽然想到哪里,再打开添上几笔、改上几笔。”他勇于创新,将现代绘画手法融入其中,并大胆增加用色,使年画的色彩更加丰富、饱满。他画的“十二生肖”“莲年有余”等题材大受欢迎。自2004年起,他每年为河北省邮资票品局的“武强年画实贴首日封”精心创作一幅生肖小年画,广受好评。而他本人也被评为“河北民间工艺美术大师”“河北省非物质文化遗产传承人”。

康英勤在博物馆里转悠,眼睛不是盯着那些文物欣赏学习,就是盯着年轻的工作人员,他在物色年画技艺的传承者。在他看来,全职创作年画很难养活自己,而博物馆的工作人员具有得天独厚的优势。他给年轻人做思想工作,让他们感受年画的魅力。目前,已经有好几位年轻人在他的指导下,开启了年画创作之路。

走出博物馆,看着站在门口的康英勤,想到马习钦,我忽然觉得,他们就像是这门技艺的门神一样,小心地守护着它们。遥想多年前年画的红火场面,我的内心不禁生出一丝淡淡的伤感。

马老师的“逆徒”

一见面,年画艺术家温潜鳞就笑起来,说:“我是马老师的逆徒。”

他与老师马习钦的相识,要追溯到二十多年前,那时他刚20岁左右,在武强年画博物馆旁开了画廊。认识马习钦老师之后,他开始接触年画,学起了刻版、印刷。当听说古人印染年画所用的槐黄、榴红、靛蓝等颜料都是从田槐、石榴树和兰草上提取而来时,他立马着了迷。多年里,他四处翻阅典籍,在阅读乾隆年间的《木棉谱》时,看到那幅碾布石的图片,他忽然愣住了。那块石头的形状一下子撞开了他记忆的大门,他想起本家长辈的门口正好就放着那样一块石头,形似元宝。他小时候常趴在上边玩耍,石头的底部被土掩埋着。多年来,从没有人提起这石头的用处。当他在书里与这石头相逢时,才知道,自家祖辈竟还开过染布作坊,这冥冥之中的关联让他极为兴奋。后来,他又走访了许多地方,甚至跑出了国门,四处寻找相关的植物,一次次反复实验,终于在2022年大获成功,当时,央视十套(央视科教频道)还拍摄过一期武强古法年画制作技艺的纪录片。

他成立“汇名轩非遗工坊古法年画研学基地”之后,便将那块碾布石请了来,放置在院子中央。一到假期,前来参加研学的学生络绎不绝。在那间大厅里,可以看到与年画织染相关的所有典故和知识。他说,让孩子们体验年画文化,是为了给他们种一粒非物质文化遗产的种子,有朝一日,当他们需要年画元素的时候,这颗种子便会生根、发芽,他们定会再次去深入学习,到时候,也许这颗种子就会长成参天大树。

对于武强年画的传承,他与前辈们有不一样的理解。他认为年画经历了那么多年,是一种非常具有生命力的艺术形式,但所有传统艺术都必须要创新。这些年,他做过各种与年画有关的文创产品,如书签、装饰品等,都得到了不错的反馈。他意识到,落后于时代的不是某一种艺术形式,而是人的思维。作为生活在当下的年画创作者,如何为这一古老艺术注入新的审美元素更为重要。带着这样的认知,他与衡水职业技术学院合作办学,成立了木版年画全日制的大专班,每年录取20名学生。

在课堂上,他像传统的师徒授业那样,教学生们做刻刀、磨刀,教他们绘制、刻版、印刷。但与传统授艺不一样的是,他让学生们大胆画出自己心里的年画,不必拘泥于传统内容,比如可以在年画作品中融入自己喜欢的形象和色彩。他带领大家参加各种比赛,为的不是获奖,而是让更多人知道武强年画背后还有一群热血沸腾的人。他兴奋地展示着孩子们的年画作品,那些创意令人惊喜。

听到这里,我逐渐明白,他为什么称自己是“马老师的逆徒”。

除了艺术创新,他也突破传统的销售形式,通过网络直播进行推广。在那间直播室里,几十部手机排列着,而周围的墙上都是年画作品。就在去年,他们还在年底接过上万份的订单,那是大使馆为春节准备的最具年味的纪念品。

另一间工作室里,好几个人正在绘制年画。其中一位大姐就是农民出身,她说原来身体不好,现在靠着年画有了一份收入,也算是改变了命运。

温潜鳞滔滔不绝地介绍着有关年画产业的发展规划与未来:在前西代村沿河岸300亩的土地上,将会种植牡丹、芍药、知母、具麦等多种花卉,既可作为景观,还可以作为染织原料;而有关年画的研学、体验项目,也将会更为丰富。从他的目光里,你能看到一种开阔和坚定。在他那里,你有理由相信,年画,作为那么多年以来生生不息的艺术火种,就是要借着一次次的叛逆,重新融入新时代的血液,以拥有更广阔的天地。你也有理由相信,在这个村庄里,年画最终会变成一道振兴乡村经济的希望之光。