他年幼时家穷。寡母养不起五个孩子,大儿子去乞讨,二儿子给人放牛,一个女儿送人了,留下两个最小的,他和妹妹。住在娘家一间几平方米的小屋,漏雨,无暇整理的小屋像猪牢。

他的童年充满饥饿感,以至于他对童年的记忆都是那点吃食,每回调出的片段都颜色如新。

7岁的时候,他去养生堂,已经学会看人脸色。养生堂每天供两餐,碎米煮的极稀的粥。每天等着领竹签,一个孩子分三支,一支竹签领一碗粥。为着能多领点粥,他听话勤快,讨人喜欢,人家便照顾着多分他半支竹签。这样领到三碗半粥,还是吃不饱。

纵然吃不饱,也还要省下一碗半粥来,用冬菜瓿装了,放在门槛边。两扇门锁住了,扒着门缝往外看,看到有面善的村里人路过,就托人把这瓿粥送回家去给妹妹。这从牙缝里省下来的粥就给妹妹分两顿吃一天——第一顿光喝汤,再加水熬一熬,就是另一顿“饭”了。

有一回和妹妹去村里等富户人家施粥,提个小篮子,里头放个碗,一人分到一碗,也是舍不得吃,喝了米汤,米粒留着下顿吃。不承想,两只打架的狗竟把兄妹俩的碗打碎了!这损失是惨重的——粥没了,吃饭家伙也没了。

小村不大,却有三个庙,娘娘庙、三山国王庙和仙师庙。讲究的人说“孤身不入庙”,这却是他常去的处所。三山国王的神像表情威怒,等他看得多了,也就不怕了,甚至爱去琢磨。有时觉得三山国王神气,有时觉得狰狞,有时怕,有时又感到慰藉,慢慢把三山国王当作一个伴。仙师庙则供奉汉钟离。有一天,他实在饿得慌,瞅着一信女出庙门去烧纸钱,便伸手把供着的三盅米饭抓了,一手一盅送进嘴里,一口就吞了。三盅饭落肚,才开始忐忑。那信女回来瞧见饭不见了,竟面露笑意。

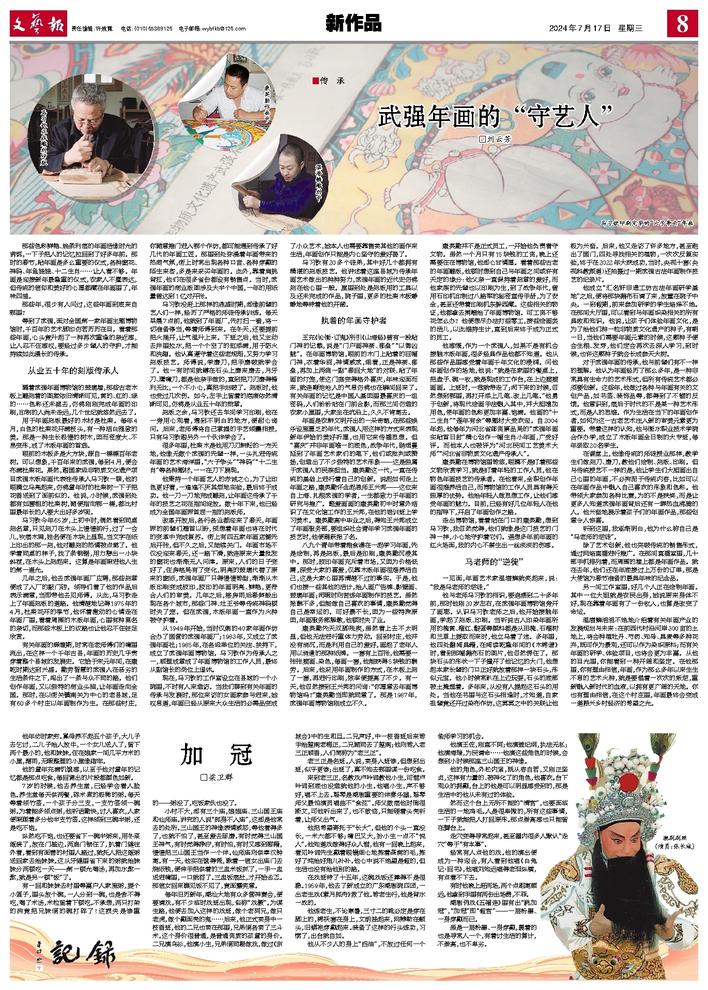

每年旧历新年,潮汕大地有众多营神赛会,便要请戏。有不少临时戏班出现,俗称“戏橛”。为谋生路,他便去加入这样的戏班,做个老阿兄,做只老虎,做个戴面壳的鬼……后来,他正式卖身中一枝香班,他的二兄也卖在那里,兄弟俩各卖了三斗米。这个身价很普通,是普通资质的孩童的身价。二兄演乌衫,他演小生,兄弟俩同棚做戏,做过《京城会》中的生和旦。二兄声好,中一枝香班后来转手给越南老梅正,二兄随同去了越南;他则转入老三正顺香,人们简称为“老三正”。

老三正是名班。人说,卖身入班惨,但想到出班,似乎更惨;出班了,真不知去哪里谋一份吃食。

来到老三正,名教戏卢吟词教他小生,可惜卢吟词到底也没造就他的小生。他唱小生,声不够好,唱不上去。瑶琴是潮剧重要的伴奏乐器,瑶琴师父最怕演员唱曲不“食弦”。师父数落他时倒很斯文,可他听出来了,也不敢恼,只能硬着头壳听着,让师父出气。

他把希望寄托于“长大”,但他的个头一直没长,一米六都不够;嘴巴又大,扮小生一点不“悦人”。他知道戏做得好众人惜,他有一回晚上起来,看见吟词先生戴着眼镜细心地拣着燕窝的毛,拣好了炖给好角儿补补。他心中说不绝望是假的,但生活也没有给他别的路。

在戏班待了十五年,这碗戏饭还捧得不是很稳。1959年,他去了新成立的广东潮剧院四团,一出老生戏《素月孤舟》救了他。转老生行,他是背水一战的。

他练老生,不论寒暑,三寸二的靴必定是穿在脚上的,棉袄套在身上,文胡挂起来,网辫勒在额头,旧蟒袍穿戴起来。装备了这样的行头练功,习惯了,出台就自如。

他从不少人的身上“舀油”,不放过任何一个偷师学习的机会。

他演王佐,刚直不阿;他演盖纪纲,执法无私;他演海瑞,为民请命……他演这些角色的时候,会想到小时候那座三山国王的神像。

他的角色,外松内紧,既从容自若,又刚正坚贞,这样有力量的、被神化了的角色,他喜欢。台下观众的拥戴,台上的他是可以明显感受到的,那是生活中的他从未有过的体验。

然而这个台上无所不能的“清官”,也要面临生活的一地鸡毛。人是很卑微的,所有这些事情,一下子就能把人打回原形。那点崇高感也只能留在舞台上。

走穴变得寻常起来,甚至圈内很多人默认“走穴”等于“有本事”。

经常有人点他的戏。他的演出便成为一种迎合,有人看到他唱《白兔记·回书》,他唱刘知远唱得老泪纵横,有点看不下去。

有时他晚上赶两场,两个点距离颇远。他拿到手里有两份出场费,不菲。

潮剧例戏《五福连》里有出“跳加冠”,“加冠”即“假官”——一层粉墨、一身穿戴而已。

虽是一层粉墨、一身穿戴,裹着的也是寻常人一个,有着讨生活的算计,不崇高,也不卑劣。