埃米尔·库斯图里卡(Emir Kusturica)是塞尔维亚著名电影导演、编剧、演员和音乐家,是当代为数不多在戛纳、威尼斯与柏林欧洲三大电影节获奖的导演。2024年,库斯图里卡担任第十四届北京国际电影节主竞赛单元“天坛奖”国际评委会主席,其作品回顾展也在特别放映单元展映。5月8日,习近平主席在出席塞尔维亚总统武契奇举行的欢迎宴会时指出,德约科维奇、约基奇、库斯图里卡等塞尔维亚体育界、文化界著名人士在中国家喻户晓。

库斯图里卡以喜剧、狂欢、荒诞、魔幻现实主义、讽刺、超现实和历史叙事的电影风格闻名。很难用现有的影人风格归类库斯图里卡,因为他的作品太独特了——业已消失的国家如何叙事?库斯图里卡于1954年出生于南斯拉夫萨拉热窝,他的电影充满撕裂、不安与反传统的希望。

土地、民族和乡愁

库斯图里卡用电影呈现世界与土地的紧张关系,以南斯拉夫解体为分界点,其电影风格分为两个阶段。1992年之前,库斯图里卡关注南斯拉夫的社会现实,叙事完整且复杂,多用儿童视角叙事探索大时代下的民族身份建构,以公民在铁托时代的遭遇回应政治隐喻。南斯拉夫解体之后,库斯图里卡确立了标志性的电影风格,从现实主义叙事迈入魔幻现实主义叙事,创意天马行空,擅长用荒诞、狂欢和幽默的方式解构历史的沉重感,寻找已不存在的乡愁。

库斯图里卡和电影的渊源从少年时期就结下了。为了赚点零花钱,库斯图里卡去街头给电影剧组帮忙。他曾在《瓦尔特保卫萨拉热窝》(1972)中客串游击队员。1974年,19岁的库斯图里卡前往布拉格电影学院学习,看了意大利电影大师包括费里尼在内的大量电影。他的毕业作品《格尔尼卡》延续了《阿玛柯德》的风格——“要拍摄这个世界上的人类,人的面孔不能脱离其所处的环境。”费里尼去世后,库斯图里卡坦言“我第七艺术世界里的父亲走了”,信徒如他,“在20世纪的末尾成了孤儿。”费里尼和库斯图里卡的拍摄风格不尽相同,但库斯图里卡抓住了费里尼最精确的一面——用内心的现实主义,拍摄人和土地的关系。

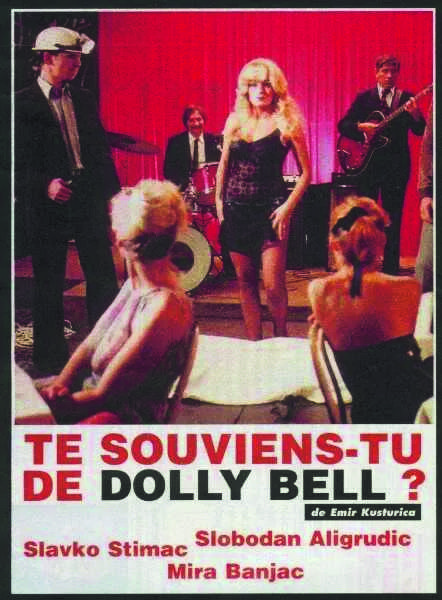

作为南斯拉夫存在到消失的亲历者,库斯图里卡用摄影机记录一切。处女作《你还记得多莉·贝尔吗?》(1981)探讨人的成长问题,获1981年威尼斯电影节处女作金狮奖。和意大利新现实主义“将摄影机扛到大街上”一致,电影取景于萨拉热窝街头,这是萨拉热窝人民第一次在银幕上看到自己的处境,让全世界知道他们的悲剧。多莉·贝尔是年轻漂亮的舞女,对待感情纯真,却被男人剥削。迪诺暗恋多莉·贝尔,她被带走后,他的兔子也死了。库斯图里卡用多莉·贝尔的角色暗示这片动荡的土地。

第二部电影《爸爸去出差》(1985)获得戛纳金棕榈奖,可对标《小孩与鹰》《饲养乌鸦》之类的优秀儿童电影。影片延续了第一部的儿童视角,更加多元、复杂,讨论国家动荡对个体心灵的创伤。通过孩子马克的视角,展现了一个理想化、脆弱、矛盾且风流成性的父亲形象。1948年,南斯拉夫和苏联的关系剑拔弩张,父亲被错误地指控为“斯大林主义者”,下放到采矿场劳改。马克眼里的父亲既是伟大的,他告诉别人,“已经没了祖国,至少该有个孩子”,同时也是一个不忠于母亲的男人。寻找父亲、母亲,是文学与电影创作常见的主题。虽然库斯图里卡对安哲罗普洛斯有些微词,但两人的创作存在相似之处。他们同样成长于动荡的战争环境,关于民族与命运的探讨是电影创作的母题。安哲罗普洛斯的电影经常寻找“希腊父亲”的民族根源,《雾中风景》结尾,两姐弟终于来到边境,雾气散去,一棵树在地平线隐现,生理意义上的父亲不再重要。《爸爸去出差》《你还记得多莉·贝尔吗?》中的“父亲”,是一个“想参与到大历史中的小人物”,是属于“契诃夫小说里的人物”,乃至后期电影中许多失去祖国的父亲形象,他们不仅代表具象的父亲,同样是库斯图里卡一直在寻找的“南斯拉夫父亲”。

《流浪者之歌》(1988)是奠定后期库斯图里卡电影风格的转型之作,展现了巴尔干半岛吉普赛人浪漫、粗犷和颠沛流离的生活,获1989年戛纳电影节最佳导演奖。这是一个被主流放逐的地区,巫术可以治病,穿着洁白婚纱的新娘跑到郊外,升到空中生下一个男孩,然后死去。山羊、大白鹅等贯穿库斯图里卡创作生涯始终的动物出场。手风琴作为重要的音乐道具频繁出现。

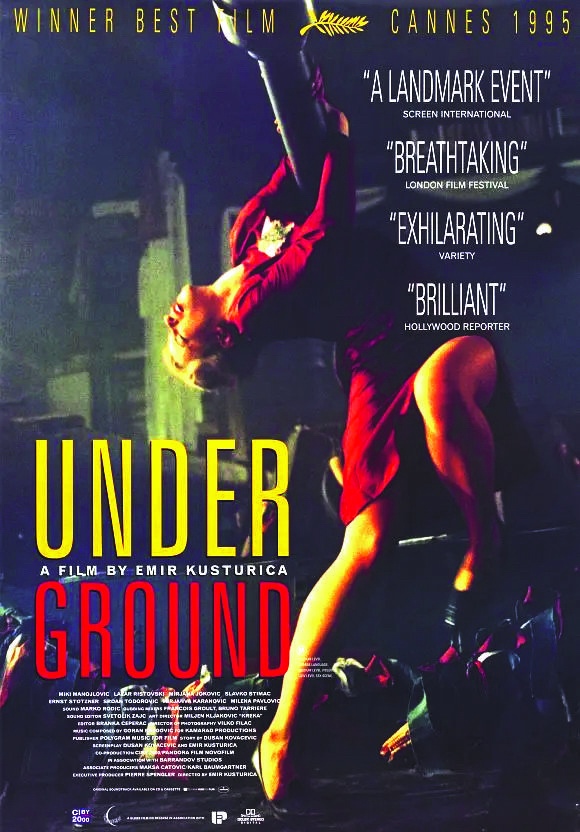

同年,库斯图里卡获得哥伦比亚大学电影系教授职位,携家到纽约。就在离开前,南斯拉夫即将解体的消息已经开始传播。“1992年,父亲去世了。同年,南斯拉夫从这个世界上消失了。”人们失去了祖国。《爸爸出差时》时期,人们对铁托时代还抱有一丝甜美的幻觉。在国庆典礼上,马克被选中给市长献指挥棒,爸爸严肃地预演动作、熨烫国旗。到了《地下》(1995),荒诞和讽刺到达巅峰:“二战”期间,一群人躲进地下室避难、定居,相信战争总有一日会结束,人会重获自由,而能和外界联系的犹大欺骗他们说战争没有结束,一骗就是二十年。

视与听

库斯图里卡有极为敏锐的导演意识。他曾提到霓虹广告牌的灯光令人难以忍受,但忽然意识到将光线转换成声音,是一个导演非常重要的品质。电影的视与听是一体的,电影是视听艺术,在库斯图里卡的电影中,音乐是传递情绪的媒介。在导演身份之外,他是南斯拉夫摇滚乐队“无烟地带”的贝斯手,《巴尔干朋克》(2001)记录了乐队在欧洲巡演的经历。和用影像“寻父”一样,“无烟地带”用音乐寻找南斯拉夫的根源。

库斯图里卡电影中的音乐,充满了野性、热闹、辛辣、狂欢的吉普赛风情。《生命是个奇迹》(2004)的背景是1992年南斯拉夫内战。乐队在雪地里演奏,其中一人被枪击,死在骡子旁边。最常出现音乐的场合是婚礼。婚礼在常规电影中往往被赋予洁白、庄重与喜庆的象征,意味新人珠联璧合。库斯图里卡的婚礼,却是一出混杂悲喜、喧嚣、滑稽、用枪助兴、鸡飞狗跳的巴尔干狂欢。

婚礼是库斯图里卡电影的典型情节,通常用手持摄影增加现场的真实感,用深焦镜头展现现场布景的复杂,同时用快速剪辑加剧戏剧冲突。《流浪者之歌》有两场婚礼。第一场婚礼,贝汉愤怒于妻子的“不忠”;第二场婚礼,贝汉带着仇恨,前往阿梅德的婚礼并杀了他。手风琴声、小提琴声、打击乐器声、枪声和尖叫声混合在一起,热闹的音乐衔接阿梅德的婚礼和贝汉的葬礼,做了一个漂亮的声音转场。《黑猫白猫》(1998,获第55届威尼斯国际电影节最佳导演奖)全程围绕巴尔干婚礼叙事。乐队在树上演出,在葬礼后参加婚礼。牧师不小心把死亡证书当作结婚证书。影片同样有两场婚礼。第一场婚礼,两个吉普赛家庭决定促成扎雷和阿佛罗狄塔的婚事。年轻人不愿意结婚,扎雷有心上人,阿佛罗狄塔逃婚,现场一度混乱。第二场婚礼,发生在阿佛罗狄塔逃婚途中和男人一见钟情、也是第一场婚礼的当天。结尾时,逃婚成功的新人坐上公交车,眼神却愈发迷茫。库斯图里卡的婚礼,不提示观众是否存在皆大欢喜的结局,它经常留白,在狂欢的顶点戛然而止——但片尾出现的Happy End(而非End)还是为巴尔干地区的年轻人留出了希望。爷爷告诉扎雷,离开是明智的,家乡没有太阳。最经典的婚礼发生在《地下》,所有人死而复生,沉浸在喜宴欢庆中,没人看到脚下的土地裂开了,将他们从更大的土地中分裂出来,沿着河流越飘越远。

除了婚礼,动物是库斯图里卡电影非常重要的隐喻。他称自己是“马戏团的头儿”,相信自然是所有宗教、所有存在的根源。库斯图里卡电影中经常出现的动物是大白鹅、猪、猫和山羊。《黑猫白猫》开场的荒诞性在于,猪在耐心地吃车,大白鹅和吉普赛人一道围观德国游船的婚礼。黑猫和白猫分别象征厄运和好运,出现在玻璃窗外、死去爷爷的屋顶上、房间内,全程围观吉普赛人的婚礼。婚礼高潮,大白鹅被用于擦粪便,加剧了现场的混乱性。《牛奶配送员的奇幻人生》(2016)用两分钟的开场镜头拍猪被杀,大白鹅不小心浸到猪血染缸中,变成大红鹅。喝牛奶的蛇懂得报恩,关键时刻救了男人一命。山羊在“地雷战”中全部被炸飞,无一幸免变成“烤全羊”。《亚利桑那之梦》(1993)中,在阿克塞梦中不断游荡的鱼和红气球,隐喻超越现实的不可能性。“飞翔才是最重要的。如果哥伦布还在世,他一定会了解我……”,“美国梦”的外壳下,依然是库斯图里卡荒诞的喜剧内核。

在魔幻现实主义的基调下,角色成为世界观的行动者,呈现非理性的人物气质。《亚利桑那之梦》的妈妈有一个飞行梦,女儿则热衷于自杀,死后能变成乌龟,她邀请阿克塞玩古老的“自杀游戏”。《爸爸去出差》的自杀者下定决心用绳子结束生命,结果只听到马桶冲水的声音。爷爷重复“生者和生者在一起,死者和死者在一起”,忽然死去。因为婚礼和葬礼不能同时进行,而男方家拒绝了葬礼结束后40天再办婚礼的请求,大家用冰块保存爷爷的尸体,让其不得不在后天“死”,结果爷爷在第二场婚礼前死而复生(《黑猫白猫》)。《牛奶配送员的奇幻人生》中的男人被战乱射掉了一只耳朵,女人直接用针线将其缝回。女人死了,去了天堂,男人数年后偶遇战争后的乌托邦,重逢女人。《生命是个奇迹》的背景是波黑战争,这是库斯图里卡最直面战争现场的一部电影。萨拉热窝的冲突白热化,主角卢卡是一个铁路工程师,拖家带口跑到波斯尼亚山区修旅游轨道,无视渴望成为歌剧家的妻子和渴望成为足球运动员的儿子的需求。他认为铁托时代能够和平,“不会发生战争,这里的人都很理智”,甚至听到儿子的入伍报道消息欣喜若狂。服兵役,其实是上前线,成为俘虏,成为数字。他和“敌对阵营”撒巴哈的爱情更不可能成真,他们认知中的“澳大利亚”没有冬天,也明白自己永远到不了澳大利亚。

有一种说法是,好导演一辈子都在重复处女作——意思是很多导演的风格在前期就已成型。就像奥登在《19世纪英国次要诗人选集》序言认为,大诗人和小诗人的区别在于创作广度、深度等方面,一个好导演可能偶有“失败之作”,但整体的影像风格是可被辨认的。库斯图里卡就属于这一类导演。他持续在民族与历史深处拍电影,创作后期比前期更超现实、魔幻,不变的是探索“在历史长河中我们身处何处?”在库斯图里卡的电影中,世界的艰难时刻暂时消失了,土地飘向海洋,但巴尔干的音乐不会停止。

(作者系上海师范大学影视传媒学院青年教师)