“使小说体现我的腔调”,是刘海栖在新作《我们的乒乓球队》后记中的一句话。近年来,刘海栖的年代题材、军旅题材、体育题材儿童小说不疾不徐地创作、出版,硬朗而温暖的精神气质、口语化的文字表达一以贯之,给读者留下了深刻印象,至这部《我们的乒乓球队》,作家创作的主体性意识更加凸显。刘海栖描绘着生龙活虎的童年,与当代儿童读者分享着穿越时代的精神财富,在讲好故事的同时,始终在努力确认着独属于自己的叙述腔调。

松弛的描写与外松内紧的节奏

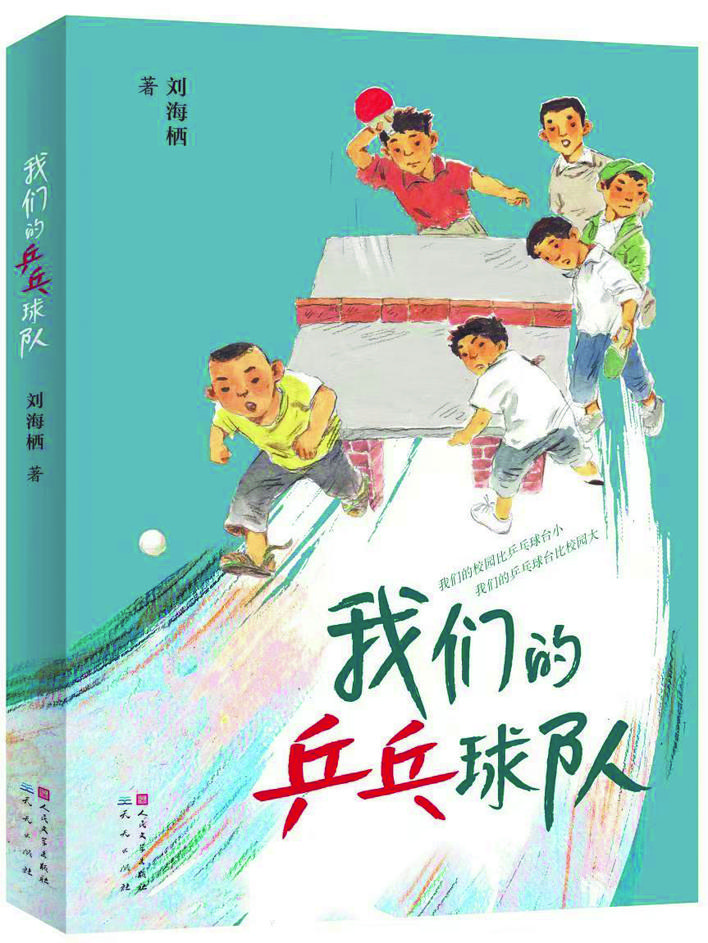

《我们的乒乓球队》讲述的是一所弹丸大小的红旗小学中一群打乒乓球的孩子们的故事。作品再度采取了口语化的叙事方式。这如话家常的叙事方式读来轻松,写起来是颇具难度的。有学者指出,“文言”与“欧化”是拉开与口语距离的必要手段。刘海栖所做的,恰恰是不借助文言雅词的修辞效果、不借助欧化语法的复杂结构,仅用纯粹的口语讲述,并且仍然与日常口语拉开了审美距离,呈现出文学表达的生动性、艺术性。这显然已经构成了作家独特的创作个性与风格。

这属于刘海栖的“腔调”,最大的特点,是松弛的描写与外松内紧的节奏。作品的字里行间,没有那种绷着劲儿、一定要讲一个好故事的紧张感,而是一种遵从生活流与日常表达习惯的口语。他的句子不但用词极简,语法结构也极简,但这丝毫不影响作品叙事的生动性。比如第一章《红旗小学很小》,作家描述校园之小,体育课上,老师带学生绕着校园中间的水泥乒乓球台跑步,“跑步不能跑太长时间,时间一长会头晕”;女生们踢毽子,不小心就踢“人家”房顶去了,不过也不算扰民,因为“他们家的鸡经常跳进学校”。这还不够,这“人家”的老头老太太能听见学校里的大事小情,包括语文老师和数学老师的悄悄话。这哪里是“比较小”,简直是小得不能再小。轻松诙谐的口语,叙述了事件,刻画了人物,还原了场景,迅速将读者带入了故事。这个开篇,也堪称描写如何之“小”的范本。作品中还有不少金句,用通俗平易的口语制造出陌生化的文学效果,比如描写体育老师吹裁判时,“一声声哨音响得脆生,把比赛捋得又顺滑又利落”,着实生动。

松弛的描写没有导致故事的拖沓、口水话,源于作品内里有根绷得紧紧的弦,抓着读者一气往下追,这是作家赋予故事的环环相扣的内在逻辑。红旗小学太小了,于是,校长想加强体育运动只能以乒乓球为突破口,孩子们在乒乓球台打球,乒乓球一不小心就飞出了学校,制造了一波又一波的捡球风波。校长想到找个教练、组织起孩子们室内练球,进而,以篮球见长的体育老师受命乒乓球教练,学球,教球,练球,赛球,输球,让球,再练球,再赛球,直到赢球,在短促生动的口语叙事推动下,各种因素先后作用于故事,跌跌撞撞又一气呵成,一路欢歌地唱到了终章。与节奏相应,故事中的人物采取了漫画式的塑造方式,简笔勾勒鲜明个性,且都透着一股子可爱劲儿,比如负责任到有点神经质的校长、校园内外两代较真儿的体育老师、一跑起来就撒欢儿的包三宝、吊着门框求长高的常保卫等,每一个人物都在口语叙事的节奏中鲜活跳脱地登场、演绎,给读者留下深刻的印象。

透出纸页的温暖与快乐豁达的心

当然,属于刘海栖的“腔调”并不止口语化的表达,还有与松弛的口语表达共在的故事色调。他的作品是幽默、温暖、励志的,当然,这些故事色调,同样不做刻意渲染,而是让它们若隐若现,埋在松弛的口语叙事节奏里。比如几个孩子偷偷跑进厂房练球,被保卫科叔叔抓了现形,还都不逃跑,要好汉做事好汉当,保卫科叔叔摇头叹气,一边评价着“死心眼!”一边拿出一捧杏子洗干净,回来一人给两个,然后又补了一句,“还费我的杏儿!”这就是叙事的松弛感,最后一句本来可有可无,但因为这个小闲笔,故事便有了喜感,有了透出纸页的温暖。这样的故事色调,源自写故事的人本身有颗快乐、温暖、豁达的心。

属于刘海栖的“腔调”,还有常年从事体育运动赋予作家作品的精神气质。作品中,校长的那句话可谓提领全篇:“咱们的校园比咱们的乒乓球台小,咱们的乒乓球台比咱们的校园大”。利落的表达中,渗透了学校师生的理想与勇气,呈现了从不气馁、一路向前的昂扬斗志,一群孩子终于从小小的红旗小学打到了真正的赛场,体育老师克服困难胜任新的教练岗位,与小学一墙之隔的董老爷子也因为备战而变得斗志昂扬。作品更以一次次乒乓球赛的描写,展现了乒乓球运动独特的魅力,尤其围绕乒乓球“充满了可能性和弥漫着不确定性”的特点,设计了多样的比赛场景,弘扬了体育精神,关于积极竞争,关于公平公正,关于团队协作,关于荣誉与友谊。这无疑是《我们的乒乓球队》给予儿童读者的又一种可贵的境界开拓。

上述种种,共同构成独属于刘海栖的叙述腔调,它们通过作家精心的构思,借助口语化的叙事,传达出独特的故事氛围与真挚的思想与情感,也传递出作家的儿童文学美学观。以独特的、不混淆于他人的叙述腔调讲述自己的故事,无疑标识了作家主体性创作风格的探索与确认。作家在作品《后记》部分反复思索的,正是如何使作品有“自己的腔调”,如何写出好的儿童文学。亚美尼亚裔美国作家威廉·萨洛扬的《我叫阿拉木》与译者吕叔湘,无疑给了作家很多有益的启示,这也标识着中国儿童文学发展至当代至为重要的、内生的主体性思索与艺术风格确认。

(作者系太原师范学院教授)