提起法国当代饱受争议的作家,米歇尔·维勒贝克是无论如何都无法绕过的一位。一方面,他被誉为“与巴尔扎克齐名的现实主义作家”“继加缪之后法国文坛第一人”,其多部作品高居畅销榜前列,仅《基本粒子》一书在法国的销量就高达100万册,他的作品多次斩获各大文学奖项,其中《地图与疆域》荣获法国最高文学奖项龚古尔文学奖,作品被翻译成数十种语言于全球发行,法国总统马克龙曾在《血清素》新书首发仪式上授予他法国荣誉军团勋章;然而另一方面,作为“法国头号坏作家”,他引发的矛盾如此激烈,以至于亲人反目、评论界哗然,甚至连法国警方都要专门出动警力,保护他的人身安全。

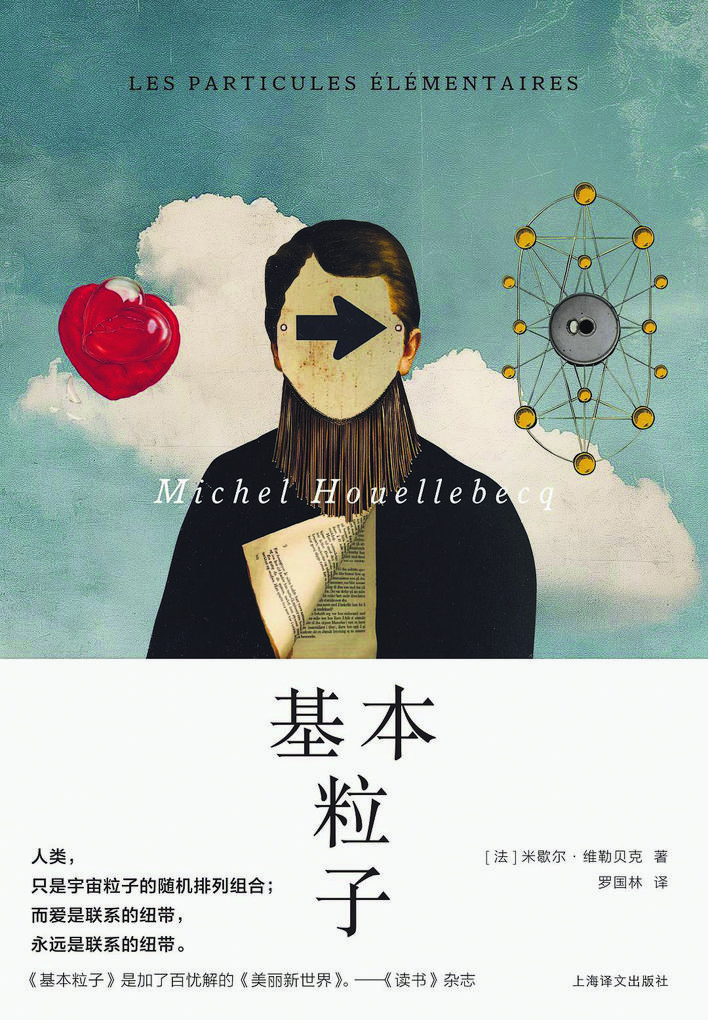

初读维勒贝克的读者,确实很容易感到震惊与困惑:他取材大胆,笔锋直指敏感问题;他的多部作品均充斥着情色描写,并且到了详细到不必要、令人不适的地步。然而一旦进入他的文学世界,种种奇遇就会扑面而来。他的小说《基本粒子》的中文版,近期由上海译文出版社重版,足以让我们管窥一二。

互相纠缠的双螺旋结构

《基本粒子》这部惊世骇俗的作品一经出版便引发轰动,在法国《读书》杂志评选的“年度20种最佳图书”中雄踞首位。小说的情节并不算复杂。两位主人公布吕诺·克雷芒和米歇尔·杰任斯基是一对同母异父的兄弟。两人分别由各自的祖母养大,从小没有感受过家庭的温暖,布吕诺少年时期还遭受过同学的霸凌。长大后,布吕诺沉迷于猎艳,先是娶安娜为妻,离婚后在交流中心偶遇克丽斯蒂亚娜,对其产生真情,对方却因与他人欢爱致死。在工作方面,身为语文教师的布吕诺似乎没有太大建树,只有部分文学创作受到过菲利普·索莱尔斯的赞赏。

米歇尔的境遇要好一些,他成绩优于布吕诺,因此免于被霸凌。在学校里,他认识了青梅竹马的恋人安娜贝尔,后来进入法国国家科学研究中心任研究员,成为了一名一流的生物学家,甚至差点儿获得诺贝尔奖。可惜,他在个人生活方面并不幸福,根据其同事的说法,“他心里隐藏着某种破灭的、彻底毁灭的东西”。米歇尔年轻时拒绝了安娜贝尔的示爱,多年后与其重逢,正在打算与她共同孕育一个生命之际,对方不幸患上子宫癌,沮丧自杀。

布吕诺和米歇尔的生活截然不同,用维勒贝克自己的话来说,“布吕诺是一个文学形象,米歇尔是一个科学形象;前者是唯物主义者,后者是实证主义者”。布吕诺“生活在一个夸张的世界上”,米歇尔则“生活在一个明确的世界上,这个世界从历史层面讲是虚弱的,却被某些商业仪式搞得有了节奏”。

这两人可以视作维勒贝克的两个分身。维勒贝克青年时代曾涉足人文学科与自然学科两大领域,他先在法国国立农学院学习,获得农学工程师学位,后来又转入国立高等卢米埃尔学院学习电影艺术。布吕诺和米歇尔的工作,恰好分属这两个领域。或者也可以说,这两人如同一体两面:布吕诺是米歇尔在人世间的种种情欲的化身,米歇尔则映射着布吕诺在事业方面的追求。两人合在一起,构成了互相纠缠的双螺旋结构,这样或许才能成为一个更加完整的人。在人生中的危机时刻,两人的陪伴与互助为这部苍凉的作品增添了一点点暖意。

“现代忧郁的预言家”

加缪在戏剧《卡利古拉》中写道:“我发现了一个非常简单的真理:人都会死,并且不幸福。”维勒贝克,这位“现代忧郁的预言家”,在一系列作品中延续了这一悲观理念。在早期的文学研究作品《反抗世界,反抗人生》中,他便写到:“生命没有什么意义,但死亡也没有意义。”《基本粒子》的基调也是如此:无论如何挣扎,怎样使出浑身解数,这部小说中的每个人物似乎都未能摆脱不幸。“生活最终碾碎了你的心。无论你整个一生怎样发扬勇敢、冷静、幽默的特点,到头来你总免不了心碎。于是你就再也笑不出来了。归根结底只有孤独、冷淡和寂寞。归根结底只有死亡。”

评论普遍认为维勒贝克是一位“厌女”的作家,但是,相比之下他或许更加“厌恶”男性。他笔下的很多女性角色都被物化,然而,就是这样一位令人咋舌的男性作家,却把女性的困境描写得无比到位。以安娜贝尔这类女孩为例,她们“首先考虑的是学业的成功,所争取的首先是确保不错的职业前途”,与男性交往主要是为了消遣,一旦到了婚姻层面,就要充分考虑门当户对,于是,理性杀死了幸福,因为“幸福需要水乳交融,需要摒弃理性的功利主义”。在放弃寻找幸福的希望之后,“无聊、空虚感以及等待衰老和死亡的焦虑却趁虚而入”。女性与男性的人生并没有本质的区别,他们都通向衰老和死亡。

一种未来的可能性

法国《读书》杂志称,《基本粒子》是加了百忧解的《美丽新世界》。《基本粒子》的主人公布吕诺和米歇尔都曾深入阅读阿道司·赫胥黎的这部反乌托邦著作。布吕诺对这部写于1932年的作品所做的预言的极端准确性惊叹不已,认为它所描绘的社会是一个幸福的社会,虽然也有微不足道的消沉、忧愁和怀疑的时刻,然而依靠药物手段的进步,“用一颗药丸,可治好十种感情”。米歇尔补充说,阿道司·赫胥黎的哥哥朱利安·赫胥黎是著名生物学家,他在《美丽新世界》问世前一年写了《我敢想的事》,在书中提出了关于遗传控制、改善包括人类在内的各类生物的种种观念,他的弟弟正是把这些观点运用到了小说中。

小说中,安娜贝尔的离世使得米歇尔认识到了“爱是联系的纽带”,在她走后,米歇尔潜心研究工作,最终在退休后的几年内取得重大突破,在科学界引发轰动。经过全世界几十位分子生物研究者长达数月的试验,最终证明了米歇尔提出的假设是成立的,证明了任何细胞都可能具有连续复制的无限能力:任何种类的动物,不管多么进化,都可以改变为无性繁殖、永生不灭的相似种类。得益于米歇尔的这一研究,人类在2029年根据自己的形象和外貌创造出了新的智慧物种,也就是说,人类通过无性繁殖实现了永生。

维勒贝克在小说结尾致敬了创造出“新人类”的“旧人类”,并且把这本书献给人类:“那个痛苦的、卑贱的、仅与猴子略有不同的种类,心里却怀着那么多高尚的憧憬……也是那个种类,在世界历史上头一回考虑自我超越的可能性,并且在几年之后,把这种超越付诸实践。”

(作者系法语文学译者,译林出版社编辑)