□吉狄马加(彝族)

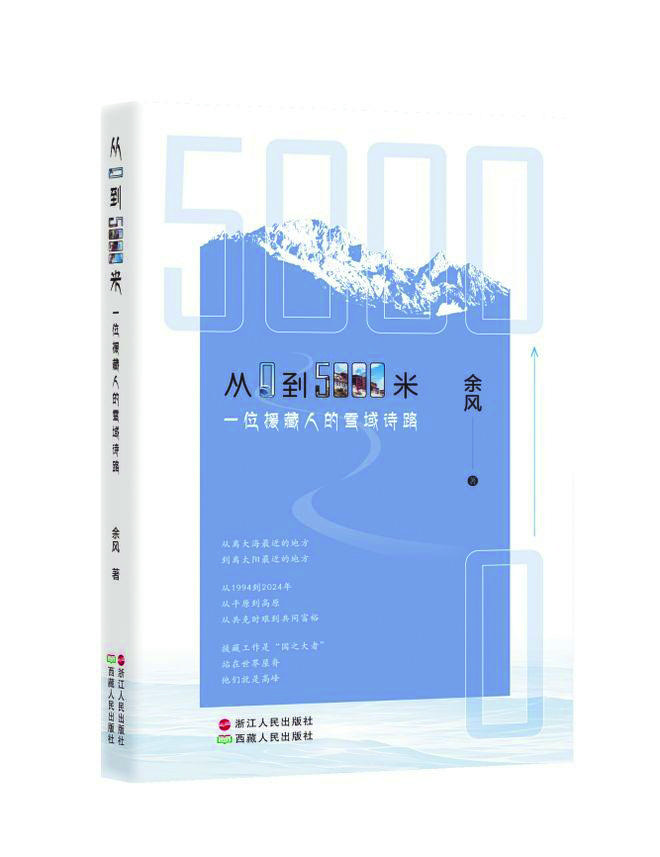

当我拿到余风给我的这叠诗稿时,我就被《从0到5000米——一位援藏人的雪域诗路》这个诗集名称所打动,还没有翻开看,就已经想象出一位援藏干部从沿海的浙江赴5000米海拔的雪域高原所经历的不凡和艰辛。

我曾在与西藏同属青藏高原的青海省工作多年,写过许多关于青藏高原的诗歌,也读过许多关于西藏的诗歌。可能因为对青藏高原过于熟悉,抑或许多写高原的诗歌又过于肤浅,因此很少被打动过。但当我读到余风这部关于西藏的诗集时,我却宛若再次身临其境,浑然不觉地沉浸在浓郁的雪域高原风情和氛围里。

我与余风认识时间不长,但与他的数度交谈中,他总是会自然而然地谈及援藏带给他的人生感悟和对其诗歌创作带来的影响。三年的援藏经历,我感觉他已经被雪域高原深深地洗礼,并酣畅淋漓地体现在他的诗歌之中。正如他在《从没有想过会这样来西藏》所描述的那样:“以草原为纸/以神山为笔/以圣湖为墨/烙下一生中最滚烫的诗句”。

这部诗集按照题材内容的不同,被精心设置为“河山”“风土”“援藏”“家国”四个篇章,可以说比较全面地展现了余风援藏三年的工作生活、所见所闻所感,忠实记录了浙江援藏工作实践和西藏在中央对口支援下的发展变化。读余风的诗歌,一个很突出的感受就是,他坚守了“诗言志”的诗歌传统,践行了“歌诗合为事而作”的理念。

翻阅“河山”,可以看出,诗人在援藏期间,工作之余,足迹行遍雪域高原,并用诗篇热情描绘西藏无与伦比的蓝天白云、奇美环境、山水风光,表现对祖国大好河山的无限热爱。如余风在援藏后发表的第一首诗《心中的拉萨河》:“拉萨河的历史/比拉萨这座城市早很多/在没有名字以前/拉萨河已经存在/它目睹过松赞干布与文成公主的婚礼/它还记得布达拉宫小时候的样子/恍惚就在一夜之间/脚下的土地披上了一袭袈裟”。

作为援藏干部,余风眼里的西藏显然不只是一般旅客流连的美景,也不限于常人热衷描绘的蓝天白云、神山圣湖、古刹古迹等视觉盛宴,他把眼光更多地投向了他援藏时驻足或途经的偏远艰苦、人迹罕至、高寒恶劣的区域,如《看到一只鸟在雪山前飞过》:“这里被称为无人区/连忧伤都是寂寞的/在这里,你不用大声哭泣/宇宙间都已听到//这时我看到一只鸟灵魂般在洁白的雪山前飞过/那倒影/像是一个美好的女子/在一个人的蓝天下/静静地沐浴”。

余风的诗歌还生动描绘和反映了西藏独特的风土人情,解密西藏鲜为人知的文化习俗,令人耳目一新,这在“风土”篇中可见一斑。如在《最好的礼物》一诗中,余风写道:“牦牛粪被拍在墙上/像圆饼状的勋章,排成诗行/晒成了最具藏族风情的年画//新年与牛年不期而遇/拎一袋干牛粪,就是最好的礼物/足以敲开雪域紧闭的大门”。像我这样在青藏高原工作生活多年的人,看到诗中描绘的一幕,会感到格外熟悉而亲切,因为牛粪是藏族群众最常用的取暖燃料,将干牛粪作为新年礼物,正是藏族普遍的习俗。

站在现实的大地上,诗的来路不能缺少历史。余风的许多诗有着饱满的历史感,这应该与他扎实的文史功底息息相关。如《宗山古堡》讲述了英勇的藏族同胞用十分原始的弓箭、长矛,与拥有洋枪火炮的英国强盗殊死搏斗的历史。在西藏人民抗击英国侵略者的遗址,诗人看到的是鲜血染红的牺牲精神,看到的是“比高原更高的尊严”,看到的是历史疤痕深处的隐痛,看到的是一个伟大民族骨子里的家国信念:“农奴没有姓名,但英魂闪烁着红色的光芒//在纪念碑前,我看到比高原更高的尊严/看到最卑微的生命/被信仰点燃后的虔诚和不屈”。

这首《青稞,前世的麦子》,历史感同样饱满:“它自内地穿越而来/它的前世/以麦子的形式/长在中原逐鹿的田野/在唐诗的吟诵中/以肥为美/撑起大唐骄傲的胸襟//杀伐声在吐蕃的求亲信中偃旗息鼓/一位年仅十六岁的公主/麦苗般的青涩/嫁妆多得压垮了迎亲的道路//但只有麦子,被那双纤纤玉手/捧在手心/用高贵的泪水浇灌//播种在高原最肥沃的土地/转世为青稞/我们还是能嗅到/那千年前长安最流行的香水味”。风姿绰约的文成公主在诗意中走来,她被誉为历史上“最早的援藏干部”。她带来丰厚嫁妆,深植了对雪域高原的永恒之爱。

在这部诗集中,“援藏”篇的篇数并不是最多,但分量肯定是最重的。诗人的援藏经历在诗歌中占据重要的位置。余风的三年援藏经历,决定了他写藏地题材诗歌具有厚重的质地与丰足的成色。正如《行走在通往天堂的道路上》中所写的那样:“每个人都行走在通往天堂的道路上/像一盏酥油灯,用生命微弱的光/照亮自己也照亮别人/光芒所及/你会看到/沿途已经打开了/一路风景”。每位援藏干部都是“一盏酥油灯”,“用生命微弱的光/照亮自己也照亮别人”,这正是援藏干部生动的精神写照。关于藏地雪域高原的抒写与感怀,余风是以援藏主体的身份出现的,诗人对于亲身经历过的一事一物都有刻骨铭心的“痛感”,这使他的诗闪烁着独特的锋芒与锐利。比如这首《把归宿选在雪域》:“很多人把西藏放在想象中/顶礼膜拜,可只有贴近它的肌肤/才能读懂藏在岩画里最古老的密码”。显然,作为援藏干部的余风,正是通过贴近西藏“肌肤”,才“读懂藏在岩画里最古老的密码”的人。在他的诗中,不时可以看到描述青藏高原缺氧、苦寒的恶劣环境以及援藏干部“艰苦不怕吃苦,缺氧不缺精神”的生动细节,令人印象深刻。

援藏干部的扶贫任务非常沉重,但他们没有退缩,而是迎难而上。余风在《这座桥命名为“红桥”》一诗中,生动描述了援藏干部帮一座村子建桥的历程:“建桥的方案改了又改:/‘不仅要人畜能行,还要能通车’/铁索改成了钢架,桥面上浇上水泥/沉稳得如同神圣的白塔/新桥开通那天,滂沱的泪水与桥下的流水一样/哗哗直响/湿了村民们胸前的衣襟”。

青藏高原恶劣的自然环境,不仅是援藏干部推进工作的最大“拦路虎”,也给藏族同胞带来深重苦难。诗人在《再致白内障藏族女孩》一诗中写道:“所有的人类都热爱阳光,但诗人们/只赞美阳光和温暖,从未告诉世人/阳光中还有罪恶的部分,比如紫外线,/最爱吞噬孩子们娇嫩的眼睛”。诗中写了一位7岁的藏族女孩,因为受紫外线伤害而患上白内障。余风委婉批评了诗人们,从中可以感受到他作为诗人的内疚和对藏族孩子真诚的爱。

经过20多年的援藏,西藏那曲地区发生了巨大变化,人民群众的生活越来越美好。从余风的诗歌中可以看得出,援藏工作是具体、扎实而深入的。如《老牧民洛桑乔迁新房》一诗:“面对藏北草原美丽却荒凉的家园/不懂藏语的援藏干部,胸口的镰刀锤头带来了阳光/红色的笑容,翻译着来自北京的春风/架起了比新袍子还温暖的桥梁//新房子用一种叫水泥的东西浇铸/足以抵御最凶的野狼/不怕冰雹、雨雪和风霜。这种房子/以前只有上等人和贵族才能住得上”。

余风援藏的工作岗位是那曲地区住建局,其中一项重要任务,就是为偏远牧区的牧民规划建设固定的房子,改变西藏牧民千百年来逐水草而居、祖祖辈辈住帐篷的苦难生活。诗中生动展现了在党的关心下,援藏干部为藏族牧民建新房以及老牧民洛桑看到新房子时的喜悦心情。

面对恶劣的生存环境,面对时代的召唤,身处东海之滨的浙江援藏干部,义无反顾地奔赴雪域高原。在《援藏干部礼赞》一诗中,诗人这样写道:“秉承卧薪尝胆、精忠报国之志的浙江儿女/在号角声中/无数主动请缨的手/高举滚烫的简历/重新点燃文成公主擎起的烽火/念青唐古拉山巍峨的雪峰/也感受到那扑面的热浪”。在余风的诗中,他这样描述援藏工作的艰辛、意义和价值:“每天拖着满怀疲惫和沉重步履/奔波在世界最高的工作岗位/但他们收获的/却是汉藏兄弟用力紧握在一起的双手/是一双双用藏语表达的感激的眼神/是粗犷的双手端着敬奉的青稞酒/是脖子上挂满的洁白吉祥的哈达/是卓玛更加欢快的歌舞/还有藏族阿妈拉脸上绽开的/比格桑花还灿烂的笑容/所有的付出、委屈、艰辛和抱怨/刹那化为激荡在心头的暖流/无怨无悔/成为援藏干部共同的心鉴”。

的确,他们交出的是一份沸腾雪域的答卷,他们无愧于这个伟大的时代,无愧于红旗下庄严的誓言!在“援藏”篇里,余风还用诗歌描绘了众多援藏干部的感人事迹和生动形象。如《白头发的指挥长》:“遇到困难/你总是冲在队伍最前面/被雪山染白的头发/如刚毅的雪峰/越是风雪越是硬朗/你最喜欢穿那件红色的冲锋衣/就像举起一面红旗/更像你沸腾的热血,或是/一团喷发的火焰/温暖着藏族同胞的心田”。短短几行诗,一位身先士卒、率先垂范的援藏指挥长形象跃然纸上。

看到“家国”篇,我不由得将前面三个篇章一并关联起来,找到了一条清晰的脉络。初到西藏时,余风沉醉于视觉层面上雪域高原的壮丽风景,这时他的情感是汹涌澎湃、充满喜悦的;随着在西藏工作时间的增加,他对视觉层面的触动逐渐习以为常,此时他开始获得文化层面的视野,开始关注到西藏独特的风土人情、宗教习俗等,这时他的情感是沉着冷静、包容尊重的;最后,他又将精力投入到增进民族团结、援助西藏发展等使命的实践层面上,在援藏工作中,一步步完成了由浅入深、从物质到精神的升华。

在《邂逅藏羚羊》一诗中,余风以虔诚之心写下了这样七行诗:“在高原上我总是陪着小心/生怕碰洒了山巅的千年积雪//把每一处的海拔高度置顶/让头颅与地平线持平//这样,就可以把时间摊开在草地上/看一只藏羚羊像人类一样/优雅地走过”。面对独特的自然景观,诗人将自己与自然融为一体,“我总是陪着小心”,这是一种对自然的尊重和敬畏。他将“每一处的海拔高度置顶”,让自己的头颅与地平线“持平”,这些做法,都是为了让“一只藏羚羊”不受惊吓,“优雅地走过”,而且“像人类一样”,昭示了“人类只有把高傲的头颅放低,才能真正与动物与自然和谐相处”的道理。

余风西藏诗歌的诗意内核是不同地理环境和自然风物下人文精神的凸显,人情、人性是他诗歌的着眼点,也是他追求终极深度的关键所在。《两棵树》以树的坚强和孤绝,来象征人的苦难和不息追求的意志。诗人对于已濒临世界尽头的“树”进行了充分的渲染:“这是濒临绝望的地段/生与死的分界线,再向北/所有生命的气息再也撑不起一棵树的分量//它们像弃儿/孤独得让人心痛,又像是为了信守/千百年前的某个承诺//它们像灯塔耸立/告知前方的路途艰险/目光所至,有猛兽残缺的尸体”。

这是从拉萨一路向北到诗人援藏所在地那曲的青藏公路途中的两棵树,再向北就没有树了,因此给经常路过的诗人留下深刻印象。树与人的诗意合流,形成了树、人映照与融通的意象化情境。写树其实更是写人,“树的坚强”何尝不是“援藏干部的坚强”?树的坚守何尝不是“援藏干部对使命的坚守”?

处于举世仰望的青藏高原,诗意的精神始终是一种无言的启迪。在雪域高原这种极致的环境中,余风对大自然的伟力和人类生命的脆弱、对厚重的历史文化和宗教精神的认知,有着深刻而冷静的体验,从而实现了思想的升华。若是没有对援藏神圣使命的深刻理解和对西藏这片高天厚土的深沉热爱,是不可能做到的。在《寻找自己隆起的背影》一诗中,可以更直接地感受到余风对人生的感悟:“青稞脱了皮/做的糌粑才会香醇/人类脱一层皮/脚下的土地才会更肥沃//时间不过垒起了高原的高度/正如肉与骨头拼在一起/只是一具肉体/只有凝聚鲜血和灵魂/才能成为人。”作为诗集的最后一篇,可谓大道至简。

王国维曾云“有境界则自成高格”,读余风的诗,可以强烈地感受到一种积极向上的力量,一种不媚俗的品格,一种老妪能解的追求。余风曾表示,他希望能探索一种感情的真、思想的善和诗意的美有机融合的表达方式。在他的诗中,可以感觉到他正在认真践行着自己的初心和探索,他从容地营造了富有形上之思的诗意天地,神奇而神秘的雪域高原也因此更显神圣与亲切。

(作者系中国作协诗歌委员会主任)