□余中先

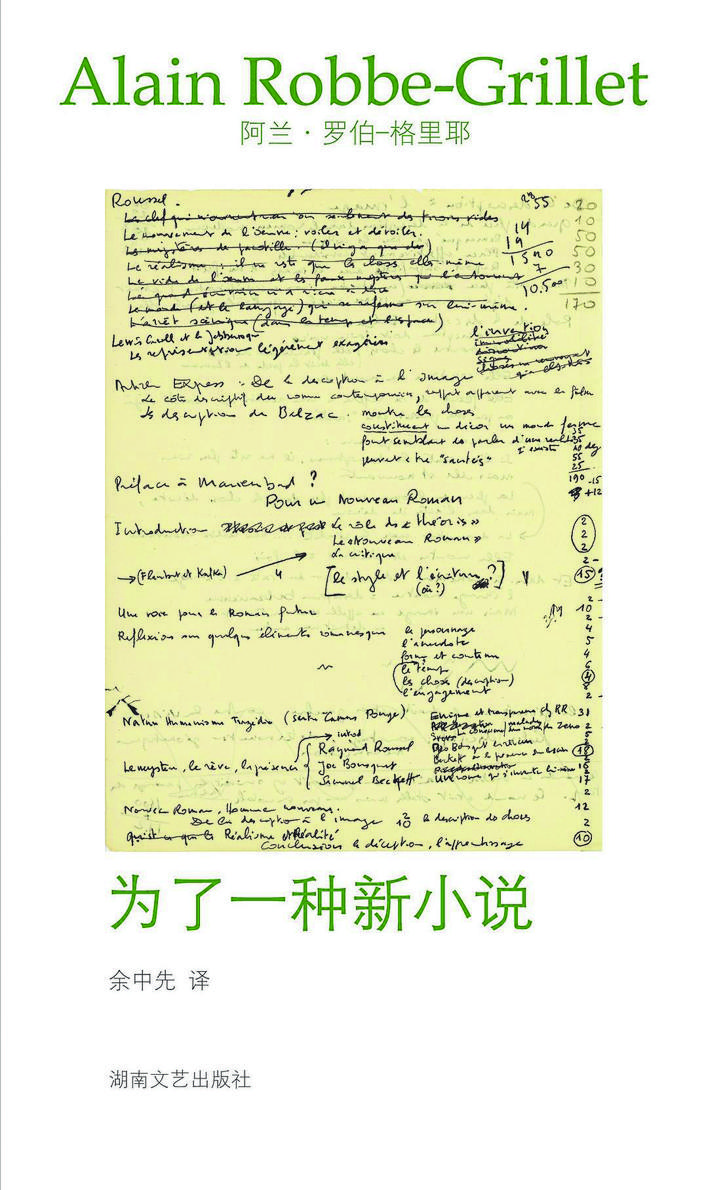

我曾翻译过阿兰·罗伯-格里耶(Alain Robbe-Grillet,1922-2008)这位法国新小说领袖的很多作品,计有一部长篇《反复》, 一部短篇集《快照集》,一部论文集《为了一种新小说》,一部传奇故事(即假自传)《科兰特的最后日子》,五个电影剧本(桃色系列与黑色系列)《欧洲快车》《撒谎的男人》《美丽的女俘》《伊甸园及其后》《玩火游戏》,一部他与妻子通信集(与我的博士生合译),一部访谈《作家生命之序言》,以及多人合作翻译的文集《旅行者》。假如要包括已译出但尚未出版的作品,则还有他的画传,以及某研究者的论文《阿兰·罗伯-格里耶与罗兰·巴特》。

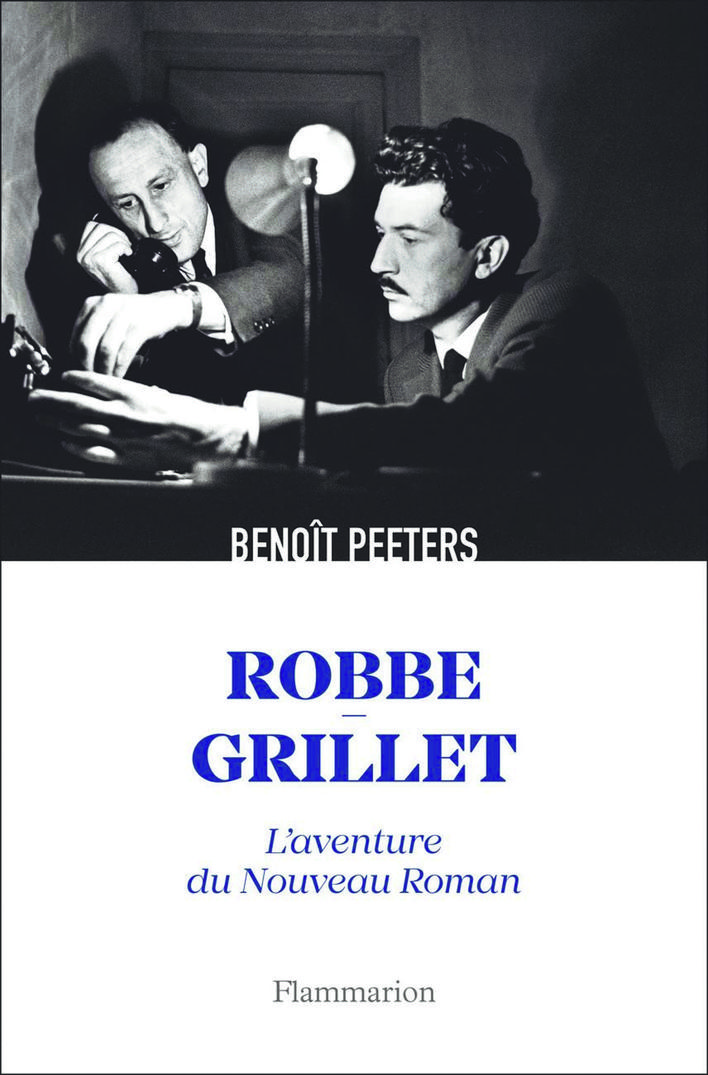

原以为对这位作家了解很多,几乎可以写一部他的传记了,直到最近读到法国人伯努瓦·皮特斯(Benoît Peeters)写的传记《罗伯-格里耶,新小说的历险》(2022年出版),才打消了自己写传记的念头。

越是读得多了,越是译得多了,到头来才发现,掌握的资料大多不是第一手的,而且,亟待掌握的文献实在太多了,而且很难一下子就找得到、读得透、把握得住要领。皮特斯的那篇传记对此自有其说法:

他那么多次地在谈话、讲座和辩论中做过自我解释和自我叙述。而当然还有在他三大卷的“传奇故事”即他奇特的自传《重现的镜子》《昂热丽克或迷醉》《科兰特的最后日子》中。这就仿佛,他已经把那些未来的阐释者全都埋葬在了数量多得令人惊奇而可靠性却很不明确的文字与话语中。而今天,保留在Imec(现代出版回忆学会)档案中的材料则更为可观:459 个大盒子,占据了长达110米的线性距离。一个异质的集合体,有时候会以丰富的数量而让人泄气:文件的积累也许会构成最有效的壁垒。罗伯-格里耶保留下了各种质地的纸张,而且经常就是在其原始的信封之中:当然,那是一些手稿,一些信件,一些照片,一些剪报,但是,同样也有邀请卡,有火车、轮船和飞机票,一些通知单,一些行政手册,有时候还要加上关于文件的“泛泛”看法。种种宝藏就隐藏在其中,另一些材料则已经找不到了。

当然,皮特斯本人已经写出了这样一部篇幅长达四百多页的传记。我除了把这部传记好好地翻译出来(这也正是我很愿意做的,也正在做的事),还能就罗伯-格里耶这一人物的话题做点儿什么呢?想来想去之后觉得,我至多还能写写“罗伯-格里耶先生二三事”之类的纪实性文章。

真假传记

其实,在得出这个结论之前,我也曾想过,从传主自己的传记类作品(如上文中提到的三大卷“传奇故事”)中寻找资料来写传记又如何呢?

思来想去,还是觉得,写传记恐怕不行,但写评传还是可以的。毕竟,传记需要切实的文献、资料、档案为依据,而评传,则更多地基于对作品的分析、参照。就罗伯-格里耶的情况来说,他自己就写过所谓的“假自传”。三部曲《重现的镜子》《昂热丽克或迷醉》《科兰特的最后日子》中很多故事细节都来源于他自己的生活,这一点大致上是明确的,但其中也有作者故意制造的“迷魂阵”,实在有些真假难分,用作者自己的话来说,这是“准”自传,当然也就不是“完全的”非虚构,他自己用“romanesque”一词来表明这一体裁,通译为“传奇故事”,或“非传记的传奇”。

罗伯-格里耶曾用“重现的镜子”来作比喻,活灵活现地体现出了现实生活的细节与反映真实度之间的关系。所谓的“传奇故事”既有自传成分,又有虚构的叙事,虚虚实实,真真假假,互相混杂,互相交融,回忆的成分分裂为彼此孤立的碎片,好似一面打碎了的镜子,重合在一起后,各个碎片都以各自特有的角度,反映出原本映像的歪歪扭扭的形象。

一方面,三部曲毋庸置疑地带有自传或曰回忆录的性质,读者完全可以相信作品中所描写的与阿兰·罗伯-格里耶有关的种种事情,包括他的童年往事、家庭影响,包括他作为作家与午夜出版社的关系的由来和发展,他是如何与午夜出版社风雨同舟的,等等。至于其中某些历史事实的真实性,还有待于其他证人和证词的证实,但了解罗伯-格里耶的一面之辞至少也有利于人们了解文学史上一些关键时刻中一些关键人物的言行,如萨特和波伏瓦对罗伯-格里耶的电影《去年在马里昂巴德》的不同批评意见,罗伯-格里耶与另一位新小说作家西蒙的关系,以及在西蒙荣获诺贝尔文学奖后罗伯-格里耶的微妙反应,等等。

真事可记下,戏说则不写

我们知道,1985年,同为新小说主要作家的克洛德·西蒙获得了诺贝尔文学奖,而在此前,罗伯-格里耶获奖的呼声要比西蒙高得多。至于个中原因,主要是评委的倾向在起作用。媒体与公众有一种猜测,罗伯-格里耶小说和电影的“色情”味过于浓了一些,属于“政治不正确”之类的短板;另一种猜测则是罗伯-格里耶的“广告攻势”过于猛烈,也就是说,他把很多力气花在了大力宣传“新小说”上,包括种种讲座、学术旅行、媒体上的亮相(访谈、采访、做节目),不像西蒙总是默默地在家中“耕耘”。

当然,这些仅仅只是猜测,是写不进传记中去的,要写,也是“戏说”“传闻”,当不得真的,至少在严肃的传记中不该这么写。

至于罗伯-格里耶后来对自己入选为法兰西学士院院士一事的态度,倒是可以在传记中多多写一写的。在皮特斯的这本传记中,我们得知:罗伯-格里耶并没有为当选院士而作任何竞选活动,他“于2004年3月25日被舒舒服服地选为了院士,坐上了莫里斯·莱恩斯(Maurice Rheims)去世后让出的那一把交椅。当晚,他在双叟咖啡馆庆祝了他的入选。”至于此后的活动,传记中也有交代:“于是,一系列奇怪的游戏就此开始了:罗伯-格里耶让人请了又请,但他一直不愿意配合学士院,总给那些院士们添恶心,尤其是给常任秘书长爱莱娜·卡雷尔·德·安科斯。他不愿意身穿正式的官方绿色礼服参加入院仪式,更不愿意佩带宝剑,于是学士院就表示准备好了用一种私下的形式,都穿普通服装衣服来欢迎他。但是,他又添加了一个新条件,并认定它是学士院无法接受的:他不愿意遵从习俗撰写一篇就位演说,并事先提交给学士院的一个委员会”。

这一切,活灵活现地展现出了老罗伯-格里耶对待荣耀的那种矛盾态度。“被选上院士他很开心,但要被接纳进入学士院他则不再开心了”。就这样,直到四年后去世,他一直就没有进过学士院的那道门。

翻译传记,更知文本

在翻译皮特斯的《罗伯-格里耶,新小说的历险》之前,我对传主的很多情况是有所了解的,对他创作中的一些重要“趣闻”也是了解的,例如:

罗伯-格里耶发表于1955年的小说《窥视者》(Voyeur)的书名最初叫《旅行者》(Voyageur)。它讲述一个推销商马蒂亚斯在小岛上的一天的经历,但关键那一刻(罪行发生的一刻,主人公杀死小女孩的犯罪过程及其细节)缺失了……记得,当年,人们在评论《窥视者》这部小说时,就从书名出发,对这一“缺失”作了有理有据的分析:

法语中,从voyageur(旅行者)到voyeur(窥视者),中间缺失了两个字母“a”和“g”,这里头有什么寓意,谁都可以有自己的评说。有人说,这“a”和“g”,指的是作者的姓名。“a”和“g”分别是阿兰和格里耶的缩写。有人说,这“ag”可以被看作是“行为者”(agent)或“行动本身”(agir)的缩写。其实,这些解释都有些牵强。毕竟,对作者自己做的这样一种强调变化的选择,我们可以评说,但找不到直接证据,也就停留于评说。假如我在这里说,“ag”是“农学家”(agronome)一词(即作者写这篇小说时的职业身份)的缩写,是不是更为牵强呢?

后来,我在翻译《罗伯-格里耶,新小说的历险》中,也尝到了对传主小说文本理解的甜头,同时也发现,小说的译本还有有待改进的地方。仍举那一部《窥视者》为例,作品一开头,写主人公上船去小岛旅行推销手表。原文的开头两段,现有的中译本是这样的(郑永慧先生的译本):

那一声汽笛仿佛所有的旅客都没有听见似的。

汽笛又响了一次,声音尖锐而悠长, 接着又迅速地响了三次,猛烈得要震破耳膜——猛烈得没有目的,也没有什么效果。像第一次汽笛声一样,谁也没有因此发出一声喊,因此后退一步;旅客们脸上的肌肉连动也没有动。

郑先生的译文很好,只有一点我想最好还是改一下。而这意见是我通过读传记才提出的,我以为,第一段译文可以不加任何解释性说明地直译:

仿佛没有任何人听见似的。

原文第一段中,既没出现任何“声响”,也没出现“旅客”,只有一种“若有似无”的“虚空”。译成“仿佛没有任何人听见似的”,才算“忠实”转达了传主的叙事风格。主要原因是,《窥视者》的作者坦承了,而精明的评论者也认识到了:小说的开篇是通过听觉而引发其他感官的。一开始,谁都没有注意到那“声响”,当然也就没人注意到那是汽笛还是什么别的。那是“无”,在人物的心中根本就感觉不到。传记作者皮特斯对此作了专门强调:“这一段,如同好多其他段落一样,值得我们细细阐释。但是,它作为一部从标题起就强调了视觉形象的小说的开场,在我看来最令人惊讶的却是声音符号的重要性。‘仿佛没有任何人听见似的’,这些词语响了起来,如同对读者的一种警告:假如他既聩聋又盲目,还过于着急,那他就有可能让最基本的东西逃脱掉。”

由此,我转而想到,我们的译者翻译经典名篇和现代作品,往往会把作品中故事情节传达得很到位,对人物性格也会依照作者的描绘而“亦步亦趋”,但对作者叙事风格的把握,却并不一定十分到位,以至于更多地想照顾中国读者的阅读习惯。这就在译本中丢了很多东西。

罗伯-格里耶二三事

我曾经写过罗伯-格里耶的一件事,题目用了《阿兰·罗伯-格里耶的“毒”眼》。那是以我的亲身经历而写的,应该是人物小传中的“速写”一类。

那是在1984年。他来中国访问,在北京期间,我陪他及夫人游览故宫。从三大殿出来我们坐在一个石头台阶上歇脚。正好,对面不远处有一老一少两个中国游客,也席地而坐休息。老的约摸有五十来岁,黑红脸,戴一顶旧草帽,粗布衣衫,年轻的二十来岁光景,瘦瘦的,一件白的确良衬衣,像是爷儿俩模样。见我们正谈笑风生,这一老一少便目不转睛地盯着我们看。这时,我对罗伯-格里耶说:“瞧,有人在注意你了。” 罗伯-格里耶仔细打量了一会儿坐在十米开外的那二位,不慌不忙地说:“你是说那师徒俩啊。” 他还补了一句“老先生恐怕是个搞艺术的吧。”后来,当我客客气气地询问那位老先生的职业时,他回答说,他是山东某地一个师范学校的老师,教的是绘画。罗伯-格里耶的眼睛,这也太神了吧。我虽然知道作家的眼睛一般都很敏锐,但能一眼看出对方是个“搞艺术的”,那眼睛实在“毒”。作为法国新小说派的领袖人物,罗伯-格里耶作品的出名,在于对物的“纯客观”描写,对物的“准确”记录。也许是他早年当过农艺师,后来又是电影家的缘故,他的小说作品对物的描写特别细致。我想,这与他敏锐的观察力、与他特“毒”的眼睛有关。

还有一件事也值得一提。2005年9月“中法文化年”活动期间,罗伯-格里耶来中国,与中国作家有过一次联欢,见中国作家唱歌、念诗,他也一时兴起,背诵了一大段文字。你猜是什么?竟然是法国《民法典》中关于税法的一段:

据1892年7月18日法令之第一条之第一款,任何纳税人,凡能以一种正确引入的行为,对其所承担之税金的依据或份额提出异议者,那么,在设定能确保相当于所提异议之钱额的担保金的条件下,均可延缓缴纳相应数目的税金,假如,在其为自身之暂缓缴税之利而提起诉讼的过程中,当法院对其提出审议要求时,他能明确底数,并固定其减免的数额……

听罗伯-格里耶说,这是他当年为掌握法语文字的技巧而专门下苦功背诵的。后来我在翻译他的《作家生命之序言》时发现,他自己对此有过专门的说法:“这样的句子今天很多年轻的法国人差不多已经读不懂了,因为实在太复杂,由很多的从句构成,但那里头没有一个多余的词,仅仅只是文本,没有空缺,也没有矛盾。法兰西语言,同样也是法兰西精神。然而,凯尔特性的世界,更靠近于日耳曼的浓雾,将会跟诉讼程序的那种公正不偏产生绝对的矛盾。我觉得,成为一个矛盾的产物,对写作来说是一件好事。这会使它更加生动,不那么死硬,既更为柔和灵活,又更为开放。”话说得很深奥,道理却是很浅显。毕竟,这是作家的基本功啊。这就好比,毕加索画公牛,只用五六笔粗线条就成。但这都是他把艺术抽象化的结果,毕竟,他是会画牛的解剖图的。

写传记,把这样的细节放进去写,是会大放光彩的。这是“镜子”碎片所“重现”出的作家映像的最真实的一面。