在维诺德·古马尔·舒格勒1997年出版的印地语长篇小说《墙上住过一扇窗》中,小镇数学老师拉库瓦尔·伯勒萨德的庸碌生活因一头大象的闯入而变得不同。对他来说,这个突然坠入日常微尘的庞然大物,不但改变了周遭世界的运转逻辑,还改变了他观看和体认世界的方法。与大象共处的第一天,拉库瓦尔在拂晓前醒来。他坐在门槛上,注意力被后院楝树下一片尤其厚重的“暗”所吸引。舒格勒用如下文字描写了这一刻的微妙体验:

夜渐渐消逝。渐次褪去的黑暗,似乎有一抹以象的形状落了下来。清晨将至,象形的暗将变成象形的昼,继而和剩余的昼融为一体。可拉库瓦尔·伯勒萨德看到的却是,清晨临近,光明蔓延,象形的暗竟愈发清晰。清晨就要把这抹暗给忘了。拉库瓦尔·伯勒萨德应该叫住清晨,提醒它别忘了这抹象形的暗吗?可就在拉库瓦尔·伯勒萨德思索之际,天已大亮。彻亮的晨光中,一头大象站在那里。

如果用现实主义的语言复述,这段文字无非刻画了主人公于昏晨交界时看清一头大象的经历。可就是这平淡到几乎没有任何“事件”发生的一幕,却在舒格勒笔下被赋予了丰富的文学意涵:静立的象身被空间化为光影互动、思绪拉扯的场域,它让无形的昼夜显出形状,也让人在时间和意识的流动中洞悉到,昏与晨的交界处不是一条泾渭分明的界限,而是一个由此及彼的过程。

在这个过程中,拉库瓦尔究竟看到了什么?仅仅是一头大象吗?舒格勒会说:不,他还看到两片“象形的暗”:一片被夜晚“落下”,另一片被清晨“遗忘”。二者的存在虽以大象本体的存在为前提,却在特定环境的作用下获得了超越本体的情感、认知和审美意义。比起执着于作为物质实体的“大象”,舒格勒更在意那些被短暂而真切地经验过的“意象”——“象”字在中文语境中从动物到概念的抽象化历程,意外地在一部印地语小说中找到了恰切的文学言说。

舒格勒的启示不止于美学层面,还可以被带入对文学史的理解当中。倘若把“印度当代文学”比作“象”,我们需要的究竟是由“彻亮的晨光”般确凿的概念、范畴和细节所勾勒出的那头“大象”,还是在特定“天色”的映衬下由部分可见的现象所凝结的那些“象形的暗”?这对于坐在中国“门槛”上的观“象”人来说,是至关重要的问题。

类型的限度

在有关1947年独立后印度文学的整体论述中,类型化是最常见的叙述模式。数目繁多的作家作品被归入某些具有泛印度(乃至超印度)影响力的文学类型,每个时期都有少数几个标志性类型脱颖而出,负责定义“印度文学”的阶段性面貌和性格。上世纪五六十年代,进步主义运动日渐式微,带有现代主义倾向的“新诗”“新小说”趋于主流,城市“荒原”里的中产絮语开始取代底层人的呻吟和呐喊,成为该时期印度文学的主基调。在同期涌现的“边区文学”中,乡村仍是书写的核心对象,但作家们侧重展现的不再是普列姆昌德笔下农民受困于多重压迫的情状,而是印度传统社会及其价值体系在遭遇现代化浪潮冲击时的回应。上世纪六七十年代,压抑的政治经济氛围使社会中的不满情绪进一步激化,许多中产出身的青年男作家挥舞着“非诗”“非小说”的旗帜走向反传统的极端,竭力表现当代生活的失序、病态和无意义。与此同时,长期遭受不公正对待的“边缘人”群体在平权精神的感召下秉笔直书,他们反抗霸权,也拒绝被同情者代言,“女性文学”“达利特文学”“部落民文学”的泛起成为该时期印度文学界引人瞩目的现象。

1981年,《午夜之子》横空出世,萨尔曼·拉什迪在布克奖、西方书评人、国际出版业资本、后殖民理论家的推举下步步“封神”,印度文学以空前的方式跻身世界文学殿堂,而“印度英语小说”是它的名片。这一状况在此后数十年并无本质改变,只不过随着阿兰达蒂·洛伊、维克拉姆·赛特、阿米塔夫·高希、基兰·德塞、裘帕·拉希莉等本土或流散作家的陆续加入,这张名片开始变得拥挤起来。

上述每种类型都是印度当代文学的一个剪影。作为特定环境下集中涌现的书写形态,它们无疑是某种时代精神或时代症候的反映。但问题在于,当我们将一两个类型视作某一时段内印度文学的缩影,将之打磨成表面平整、边缘光滑的零片,再无缝拼接成一幅看似完整的文学史图景时,我们得到的便仅仅是一只高头大耳、长鼻弯齿的“大象”,而没有给“象形的暗”留任何余地。

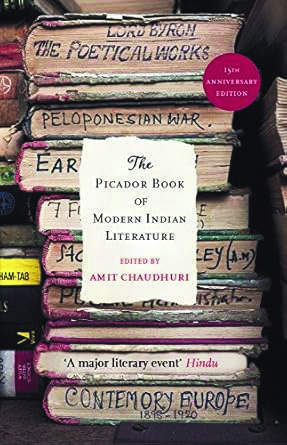

作为对这一倾向的反拨,乔杜里选编的文集《斗牛士丛书之印度现代文学》用散点透视的方法展现了从19世纪中叶到20世纪末印度文学惊人的异质性。透过20位印度本土语种作家和18位印度英语作家的48篇文字,乔杜里让读者在一种多维、松散、粗糙而富有弹性的整体感中意识到,印度现当代作家的美学趣旨不止包罗万象的“吸纳”,还有点到为止的“省略”;他们中的很多人并不直接书写“国家”,而是着眼于一个个“置身于国家之内、流布着国家之感的文化和地点”。

拉什迪和舒格勒的作品似乎被一种类似的奇幻氛围所笼罩,这也是两位作家常常被贴上“魔幻现实主义”标签的原因。《泰晤士报》书评人曾这样评价《午夜之子》:“自从阅读过《百年孤独》以来,还从来没其他小说像它这样令人惊叹”,此语无异于将拉什迪奉为加西亚·马尔克斯最有力的接班人;而在众多印度文学评论家眼中,舒格勒则被视作“印地语魔幻现实主义”的领军者。事实上,与拉什迪主要借超自然元素来体现人物和情节的怪诞不同,舒格勒奇幻书写的内核是根植于现实的想象力,尤其是对凡俗之物、惯常之情的陌生化处理。同样是开启一段通往异世界的旅程,萨里姆的机关是他那如黄瓜般硕大的鼻子所赋予的通灵术和超级嗅觉,拉库瓦尔的秘诀则是他像窗户般向一切可能性敞开的眼睛和心——大象不只是大象,还是大象形状的光与影;不一定是天上之月倒映在池水中,也可能是池中之月被涤净后挂到了天上。舒格勒启示我们,“如何看”和“看什么”同样重要。

以中国为视点

今年5月,由姜景奎教授主编、数十位印度文学研究者翻译、中国大百科全书出版社实施的“中印经典和当代作品互译出版项目”(下文简称互译项目)举行成果首发式,25种、31册、累积1068万字的汉译印度经典作品至此全部出齐。这无疑是中印文学交流史上一件具有里程碑意义的大事。

除了《苏尔诗海》等中世纪宗教文学经典、《帕勒登杜戏剧全集》等近代名家名著外,入选互译项目的译著中有18种完全或部分由印度独立后问世的篇目构成,它们共同展现出中国视点下印度当代文学的多重景象。这18种译著涉及印地语、乌尔都语、孟加拉语、坎纳达语、马拉雅拉姆语、英语等多个语种,含括短篇小说、长篇小说、诗歌、独幕剧等多种体裁。作为一个整体,这些作品提供了通往不同时空坐标下印度现实的多元路径。一部作品中投射着另一部作品的影子,一部作品的答案成了另一部作品的问题,一部作品里的种子在另一部中生长为整片森林……将它们整合在一起的不是醒目的相似性,而是层层叠印的相关性。印度文化、思想、历史、社会的光影以不同方式流转于每本译著的纸页间,沉浸其中的读者们将被各种色彩、质地、动态的“象形的暗”所吸引,而不再执着于对“大象”的找寻。

事实上,在印度当代文学的中国接受史上,不因循某种固定印象的倾向一直存在。改革开放初期,当西方文学以决堤之势涌入国门,《世界文学》杂志仍为包括印度在内的东方作家作品留出有限但弥足珍贵的译介阵地。当我们回溯1980年代《世界文学》选译的印度当代文学时,定会对编辑和译者们追求多元的选编策略印象深刻:十余位当代印度作家涉及印地语、英语、旁遮普语、马拉雅拉姆语等多个语种,囊括从进步主义到现代派的各种风格,既有纳拉扬、阿格叶耶这样的文学大师,也有苏帕什·本德这样的青年才俊,此前介绍较少的当代女性作家,如阿姆利德·波莉达姆,也被揽入视野(尽管男女比例失衡的问题依旧显著)。没有一位作家被重复译介,没有一件作品与另一件相仿。在与这些文本不期而遇的过程中,读者获得的印度当代文学观兴许单薄,但其视野已尽可能开阔。

2022年5月,吉丹贾丽·斯里凭印地语小说《沙墓》成为首位获“国际布克奖”的南亚本土语种作家,该小说的汉译项目旋即在国内出版机构和国际图书代理的联合推动下提上日程。在与中国学者的对谈中,斯里对获奖表现得颇为泰然。她承认拿到国际布克奖的感觉很好,但也深知“这一切都只是数日喧哗,很快就会归于平静”。她坦言:“我并不是在获奖之后才成为作家的。促使我成为作家的,始终是周遭的世界,以及我内心的所思所感。”她欢迎那些因奖项而关注她作品的人,但拒绝将自己的文学价值仅仅和一座奖杯绑定。谈到获奖后蜂拥而至的采访和活动邀约,斯里说:“人们似乎都对戏剧性的事件感兴趣。但文学不同,它总是事关平和、冷静,与名人文化和戏剧性事件相距甚远。”她在《沙墓》中段“警告”读者的一段话,也可以送给那些在国际布克奖后对她的故事感到好奇的人们:

如果你想继续听下去,就得相信影子。那些能够被看见、被听到的影子,那些曾经被子弹击中的影子。这里就是人们所说的“分岔口”。你要选影子的路,还是闪闪发光的稠密形象的路?如果选前者,便随我同行。若是后者,请就此止步。

用诗的媒介

如果说互译项目和《斗牛士丛书之印度现代文学》有什么缺憾的话,那一定是诗的缺席。在互译项目中,仅有默哈德维·沃尔马和古勒扎尔两位作家的诗歌入选,只占项目总体的一小部分。乔杜里收录了赛特的诗体小说《金门》,但意在展示其小说文体的实验性,而非作为一个诗歌样例。毫不夸张地说,在许多中国读者眼中,对印度现代诗歌的印象依旧停留在泰戈尔的《吉檀迦利》和《飞鸟集》。

根据文学史家的归纳,印度诗歌在经历了20世纪上半叶来自民族主义、浪漫主义、进步主义等思潮的轮番洗礼后,自1940年代开始走上求新求变的道路。在印地语诗坛,阿格叶耶选编的《七星》诗集具有划时代的意义,它标志着实验主义诗风在北印度的兴起。与此同时,以纳加尔琼、格迦南·马特沃·穆格迪博特为代表的左翼诗人依然活跃,佳作迭出。

20世纪五六十年代,冷战阴影将印度诗人划分为对立的两个阵营,但他们在创作上的界限并不似想象中明显:实验主义诗作中不乏对底层人的同情、对资本主义的驳斥和对社会责任的思索;进步主义诗歌则摆脱了早期政治口号式的文风,在借鉴现代派技巧的过程中凝练出更微妙的笔法,在一种黑色幽默的荒诞语境中迸发出对社会现实的愤怒控诉。此外,兼具现实批判指向和现代主义风格的宗教讽刺诗,在当代印度诗坛也颇为常见。当然,反叛并非印度当代诗歌的唯一声音。自20世纪后期起,经济自由化改革使印度社会贫富差距不断拉大,罗摩诞生地运动诱发的教派冲突令分治梦魇重现,城市化和工业化进程带来环境污染、阶级分化、人际疏离等问题,许多诗人开始在创作中注入更多的人文主义关怀,强调诗歌穿透各种“界限”的艺术能量,并将之作为一种弥合裂隙的介质。

(作者系北京大学外国语学院助理教授)