□王智涵 赵 松 林子人 王 玥

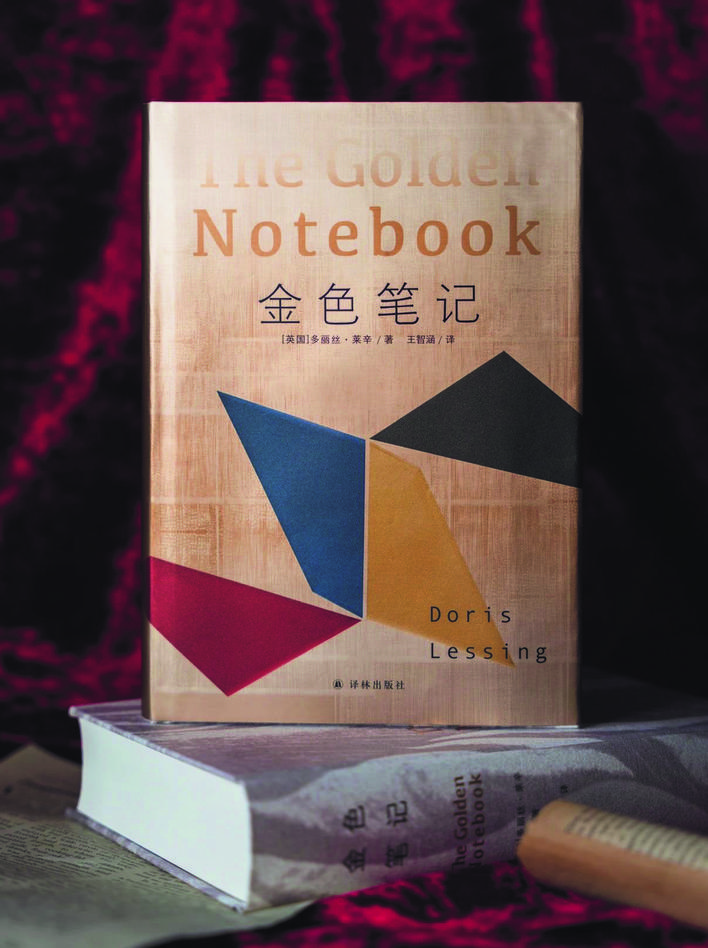

近期,在上海市朵云书院戏剧店,新版《金色笔记》译者王智涵,作家、评论家赵松,文化记者林子人,与现场和收看直播的读者一起,对诺贝尔文学奖得主多丽丝·莱辛的代表作长篇小说《金色笔记》做了一次深度对谈。《金色笔记》的责任编辑王玥主持分享会。

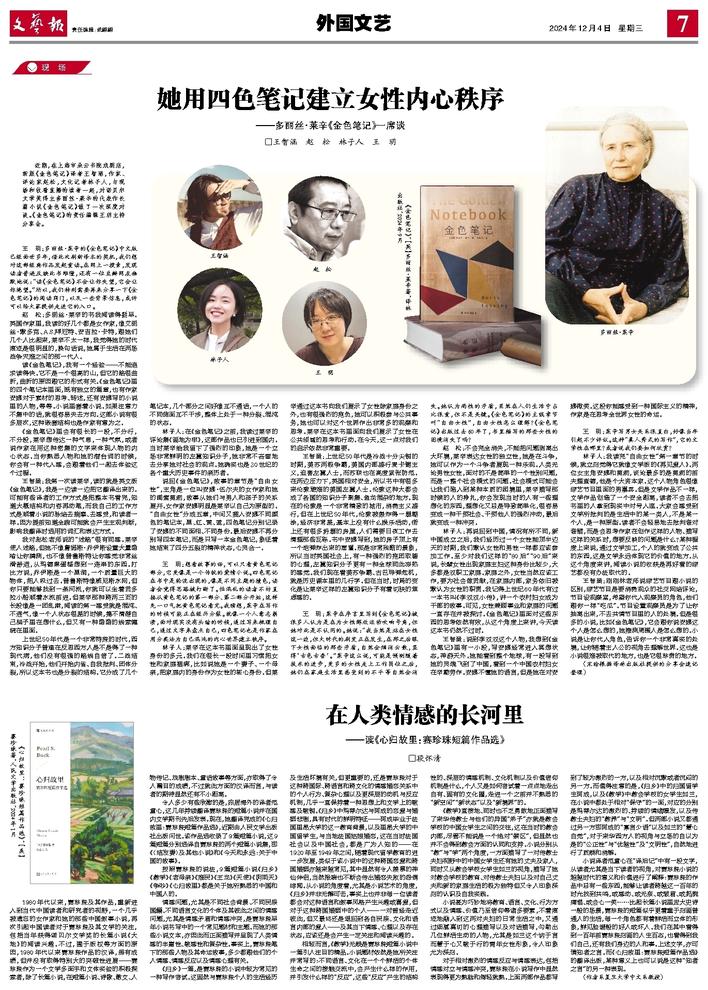

王 玥:多丽丝·莱辛的《金色笔记》中文版已经面世多年,借此次刷新译本的契机,我们想对这部经典作品发起重读。在网上一搜索,发现读者普遍反映此书难懂,还有一位豆瓣网友幽默地说:“读《金色笔记》不会让你失望,它会让你绝望。”所以,我们特别需要再来分享一下《金色笔记》的阅读窍门,以及一些背景信息,或许可以给大家提供走进它的入口。

赵 松:多丽丝·莱辛的书我阅读得挺早。英国作家里,我读的好几个都是女作家,像艾丽丝·默多克、A.S.拜厄特、安吉拉·卡特,跟她们几个人比起来,莱辛不太一样,我觉得她的时代痕迹是很明显的,换句话说,她属于生活在两场战争灾难之间的那一代人。

读《金色笔记》,我有一个经验——不能追求读得快。它不是一个很高的山,但它的路很曲折,曲折的原因跟它的形式有关。《金色笔记》里的四个笔记本里面,既有独立的篇章,也有作家安娜对于素材的思考、转述,还有安娜写的小说里的人物,等等。小说里套着小说。如果注意力不集中的话,就很容易失去方向。这部小说有很多层次,这种嵌套结构也是作家有意为之。

《金色笔记》里会有很长的一段,不分行,不分段,莱辛想传达一种气息,一种气氛,或者说作家在用这种密集的文字来体现人物的内心状态。当你熟悉人物和她的潜台词的时候,你会有一种代入感,会跟着他们一起去体验这个过程。

王智涵:我第一次读莱辛,读的就是英文版《金色笔记》,我是一边读一边把它翻译出来的。可能有些译者的工作方式是把整本书看完,知道大概结构和内容再动笔,而我自己的工作方式是顺着小说的脉络去揣摩、去感受,和读者一样。因为提前知道全貌可能就会产生主观判断,影响我翻译时选用的词汇和表达方式。

我对赵松老师说的“迷路”很有同感。莱辛使人迷路,但她不像詹姆斯·乔伊斯设置大量隐喻让你猜测,也不像普鲁斯特让你感觉非常丝滑舒适,从玛德琳蛋糕想到一连串的东西。打比方说,乔伊斯是一个黑洞,一个质量巨大的物体,把人吸过去。普鲁斯特像威尼斯水网,但你只要能够找到一条河流,你就可以坐着贡多拉小船顺着水流前进。但莱辛那种跨两三页的长段像是一团乱麻,阅读的第一感受就是混沌、不透气,像一个人状态很差的时候,搞不清楚自己脑子里在想什么,但又有一种隐隐的线索缠绕在里面。

上世纪50年代是一个非常特殊的时代,西方知识分子普遍在反思西方人是不是得了一种现代病,他们没有很强的路线自信了。二战结束,冷战开始,他们开始内省、自我批判、团体分裂,所以这本书也是分裂的结构。它分成了几个笔记本,几个部分之间好像互不通话,一个人的不同侧面互不干涉,整体上处于一种分裂、混沌的状态。

林子人:在《金色笔记》之前,我读过莱辛的评论集《画地为牢》,这部作品也已引进到国内。当时莱辛给我留下了强烈的印象,她是一个立场非常鲜明的左翼知识分子,她非常不吝啬地去分享她对社会的观点。她确实也是20世纪的各个重大历史事件的亲历者。

说回《金色笔记》,故事的章节是“自由女性”,主角是一位叫安娜·伍尔夫的女作家和她的闺蜜莫莉,故事从她们与男人和孩子的关系展开。女作家安娜明显是莱辛以自己为原型的。“自由女性”分成五章,中间又插入安娜不同颜色的笔记本,黑、红、黄、蓝,四色笔记分别记录了安娜的不同面相、不同身份。最后安娜不再分别写四本笔记,而是只写一本金色笔记,象征着她结束了四分五裂的精神状态,心灵合一。

王 玥:想看故事的话,可以只看黄色笔记部分,它更像是一个传统的爱情小说。四色笔记在书中是轮流出现的,像是不同主题的撞色,读者会觉得思路被打断了。怕混乱的读者不妨直接从黄色笔记的第一部分、第二部分开始,这样先一口气把黄色笔记看完。我猜想,莱辛在写作的时候可能正在经历分裂。就像一个人意志崩溃,面对现实没有头绪的时候,通过写来梳理自己,通过文字来盘点自己,四色笔记也是作家在用分类法为自己混沌的内心世界建立秩序。

林子人:莱辛在这本书里面呈现出了女性身份的多元。我们在很长一段时间里习惯把女性和家庭捆绑,比如说她是一个妻子、一个母亲,把家庭内的身份作为女性的核心身份。但莱辛通过这本书向我们展示了女性除家庭身份之外,也有很强烈的抱负,她可以积极参与公共事务,她也可以对这个世界作出非常多的观察和思考。莱辛在这本书里面向我们展示了女性在公共领域的思考和行动。在今天,这一点对我们的启示依然非常重要。

王智涵:上世纪50年代是冷战十分尖锐的时期,美苏两极争霸,美国内部盛行麦卡锡主义,迫害左翼人士,而苏联也在高度紧张防范。在两边压力下,英国相对安全,所以书中有很多来伦敦避难的美国左翼人士。伦敦这种大都会成了各国的知识分子聚集、鱼龙混杂的地方。现在的伦敦是一个非常精致的城市,消费主义盛行,但在上世纪50年代,伦敦被轰炸得一塌糊涂,经济非常差,基本上没有什么娱乐活动,街上还有很多坍塌的房屋,人们需要日夜工作去清理那些瓦砾。书中安娜写到,她的房子顶上有一个炮弹炸出来的窟窿。那是非常残酷的景象,所以当时英国社会上,有一种强烈的抱团取暖的心理,左翼知识分子更有一种全球同此凉热的感觉。我们现在看美苏争霸、古巴导弹危机,就是历史课本里的几行字。但在当时,时局的变化是让莱辛这样的左翼知识分子有着切肤的焦虑感的。

王 玥:莱辛在序言里写到《金色笔记》被很多人认为是在为女性解放运动吹响号角,但她对此是不认同的。她说:“我当然是站在女性这一边,但大时代的剧变正在发生,在那之后眼下女性面临的那些矛盾,自然会烟消云散,显得‘古色古香’。”莱辛这么说,可能是预测随着技术的进步,更多的女性走上工作岗位之后,她们在家庭生活里感受到的不平等自然会消失。她认为两性的矛盾,虽然在人们生活中占比很重,但不是关键。《金色笔记》的主线章节叫“自由女性”,自由女性怎么理解?《金色笔记》出版过去60年了,书里描写的那些女性的困境消失了吗?

赵 松:不会完全消失,不能把问题剥离出大环境,莱辛表达女性的独立性,她是在斗争,她可以作为一个斗争者展现一种乐观。人类无论男性女性,面对的不是简单的一个性别问题,而是一整个社会模式的问题。社会模式可能会让我们陷入到某种本质的困境里,莱辛描写那时候的人的挣扎,你会发现当时的人有一些理想化的东西,理想化又总是导致简单化,很容易变成一种干预社会、干预他人的强烈冲动,最后就变成一种冲突。

林子人:再说回到中国,情况有所不同,新中国成立之后,我们经历过一个女性能顶半边天的时期,我们默认女性和男性一样都应该参加工作。至少对我们这样的“80后”“90后”来说,长辈女性出现家庭主妇这种身份比较少,大多都是双职工家庭。家庭之外,女性当然应该工作,要为社会做贡献,在家庭内部,家务依旧被默认为女性的职责。我记得上世纪60年代有过一本书叫《李双双小传》,讲一个农村妇女成为干部的故事。可见,女性兼顾事业和家庭的问题一直存在并被探讨。《金色笔记》里面对这些东西的思考依然有效,从这个角度上来讲,今天读这本书仍然不过时。

王智涵:说到李双双这个人物,我想到《金色笔记》里有一小段,写安娜经常进入冥想状态,神游天外。她能看到整个地球,有一段写到她的灵魂飞到了中国,看到一个中国农村妇女在辛勤劳作。安娜不懂她的语言,但是她在对安娜微笑。这段你能感受到一种国际主义的精神,作家是在思考全世界女性的命运。

王 玥:莱辛写男女关系很直白,好像当年引起不少评议。这种“真人秀式的写作”,它的文学性在哪里?或者说我们要如何欣赏?

林子人:我读完“自由女性”第一章节的时候,就立刻觉得它就像文学版的《再见爱人》。两位女主角安娜和莫莉,谈论最多的是莫莉的前夫理查德,他是个大资本家。这个人物角色很像综艺节目里面的男嘉宾。但是文学作品不一样,文学作品创造了一个安全距离,读者不会去把书里的人拿到现实中对号入座。大家会感受到文学所批判的是生活中的某一类人,不是某一个人,是一种原型。读者不会轻易地去批判谁对谁错,而是会思考作家在创作这样的人物、描写这样的关系时,想要反映的问题是什么?某种程度上来说,通过文学加工,个人的就变成了公共的东西,这是文学永远体现它的价值的地方。从这个角度来讲,阅读小说的收获是再好看的综艺都没有办法取代的。

王智涵:刚刚林老师说综艺节目跟小说的区别,综艺节目是要消费观众的社交网络评论,节目设观察室,希望你代入观察员的角色,他们跟你一样“吃瓜”。节目设置观察员是为了让你抽离出来,不去共情节目里的人的处境。但是很多的小说,比如《金色笔记》,它会跟你说安娜这个人是怎么想的,她推测周围人是怎么想的。小说是让你代入角色,告诉你一个非常真实的处境,让你随着主人公的视角去理解世界。这也是小说很难被取代的地方,也是它很珍贵的地方。

(宋晗根据译林出版社提供的分享会速记整理)