2000年,在意大利电影制作人、出版人伊丽莎白·斯加尔比的倡议和主持下,一个旨在传播各种形式的文化,为文学、音乐、电影、科学、艺术和哲学提供讨论空间的文化艺术节诞生于米兰,这就是“米兰艺术节”。每一年,“米兰艺术节”都会聚焦一个主题,邀请不同知识领域的国际精英围绕主题进行探讨。

作为伊丽莎白·斯加尔比的好友,从2001年到2015年,翁贝托·埃科深入参与了几乎每一年主题的选定,并根据当年的主题发表演讲。他探讨了自己在写作中不断回归的主题:西方文化的根源和语言的起源、美与丑的本质、阴谋的力量、神秘的诱惑和艺术的不完美……这些文章巧妙地融合了哲学、文学、艺术史和流行文化,在他过世后集结成《米兰讲稿》。

当我们翻开这部作品时,常常不由自主地想象埃科的现场会是什么样子,因为演讲不仅仅是中性的信息传输,而是面向观众的表演,保持了一种亲近感和口头传统。当埃科以他惯有的幽默信手拈来一个个话题,把诺亚与儿子含的冲突根源说成“儿子不能容忍父亲在大洪水后喝点小酒”,把古代神秘主义仪式跟现在的摇滚音乐会联系在一起……我想,观众中肯定有人在微笑和窃窃私语,人群中一定听得见快乐的笑声。

《米兰讲稿》中不仅收录这些讲稿的文本,也将埃科亲自为文本选择与搭配的插图囊括在内,以期最大程度地还原图片的“美貌”和讲座的临场感。

举个例子,关于中世纪的部分,电影和游戏让我们一想到中世纪,就联想到“黑暗”:城堡阴暗的地道,摇曳的烛光,墙壁上斑驳的阴影……但是埃科选择呈现给我们的中世纪是流光溢彩、充满想象的。在《美丽的火》这篇演讲中,埃科选择了《贝里公爵的豪华时祷书中》的一幅插画,“五月,贵族和音乐家骑马游行”,我们可以看到中世纪的人们在阳光下活动,天空是蓝的,草是绿的,人们身着的华服也是色彩绚丽,甚至饱和度很高的,这一切给人很直观的冲击:中世纪的人们是那样热爱生活,他们着意用夺目的色彩描绘自己。

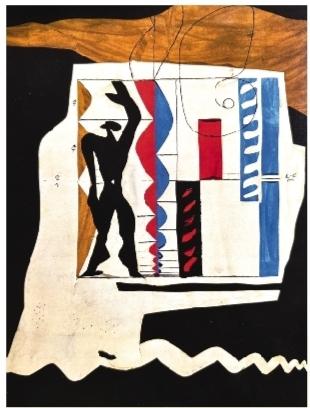

作为一名中世纪学家,埃科在选图时也有意无意地采取了一种“中世纪风格”,模仿中世纪手抄本中的图文关系。复旦大学英文系教授包慧怡老师给出了这样的解释:“在中世纪手抄本中,图像跟文本之间并不是简单的‘插图’的关系——也就是说图像为文本作注——而是构成一种有趣的张力,图像有时是文本的图解,但也有很多时候对文本形成一种颠覆的威胁,甚至去调笑文本,比如一本正经的教父作家的文本周围会画着吹喇叭的猴子、放屁的猴子……图像不是服务于文本,而是一种平行的可视文本。这就比今天所谓的插图书多了许多不同的层次。可以选择的图像是那样多,几乎构成了一片可能性的海洋,埃科从这一大片混沌中采撷出在他那个瞬间成立的确定性。”

因此,在阅读的过程中,我们时时能够幻视埃科狡黠地眨眼,邀请我们参与进来,调动想象力,并且提问:“为什么选了这幅图?”

“意大利掌管毒舌的神”

有人将埃科笑称为“意大利掌管毒舌的神”,当他像导游一样游走在不同的主题之间时,总是不忘中途停下来说说笑话,于是在他的“毒舌”加持下,那些陡峭的山中小径似乎也显得没那么难行了,反而变得可爱起来。

他讨论文学作品,比如毫不留情地吐槽大仲马:《基督山伯爵》文风啰嗦其实是为了骗稿费吗?他写到:

人物要么激动得颤抖,要么面容苍白,时常擦拭着额头上大滴的汗水,总是发出不像人类声音的支吾,总是从椅子上抽搐着跳起来,然后又跌坐在上面。与此同时,作者则像着了魔似的重复着,忙不迭告诉我们人物跌坐在上面的那张椅子正是他几秒钟前坐过的那把。

大仲马为什么要这样写,其实我们心知肚明不是因为他不会写作,他的《三个火枪手》 就写得干脆利落……为了钱,多写几行就能获得更高的报酬,所以必须写得更长一些。

他也观察当代生活,似乎洞悉了大家“过毛坯生活,发精装朋友圈”背后的当代精神内核:

我们处在一个瞬息万变、飘忽不定、支离破碎的世界里:习惯被打破,日常生活变得无意义,剩下的只是转瞬即逝的片段。

每个瞬间都有一些人的手中或面部呈现出美好的姿态,一些山峰和海洋显现出格外迷人的色调,一些激情、洞见和智慧的昂奋对我们有着不可抗拒的真实感与吸引力。但一切只在那个瞬间。

不断保持这种精神昂奋的状态,就是“人生的成功”。

“站在巨人肩膀上的矮人”

在翁贝托·埃科的第一部小说《玫瑰的名字》中,莫利蒙多的尼科拉哀叹:“我们不再有古人的智慧,巨人的时代已经结束。”对此,主人公威廉回答道:“比起他们来我们都是矮人,但我们是站在巨人肩膀上的矮人,有时候能比他们看到更远的天地。”

2001年,埃科在米兰艺术节上第一场也是最具持久影响力的演讲的题目正是“在巨人的肩膀上”,收录在《米兰讲稿》的开篇。他把自己钟爱的“巨人与矮人”的意象解读为一种谦逊,知识形成于积累,我们之所以看得更远只因恰巧站在前人的肩膀上,但是也赋予它进取的“傲慢”,每一个质疑既有理论、完成“弑父”的思想家,都是发现真理的参与者。他把这个源自中世纪的古老意象带入当代生活,引申到代际冲突,在极短的时间内,年轻人的某种时尚模范可能会令父亲们感到不快,但媒体传播的速度让它很快也被老年人接纳,顶多会冒些风险——在同样短暂的时间内又会被孩子们笑话。潮流更迭得如此之快,巨人和矮子仿佛交替出现,轮流坐在彼此的肩膀上,令人无所适从。

在阅读《米兰讲稿》时,我们常常会感受到这种“互文性”,《在巨人的肩膀上》让我们想到《玫瑰的名字》,《揭秘》和《阴谋》让我们想到他在《傅科摆》《布拉格公墓》和《试刊号》中塑造的形形色色的阴谋论者……

我更愿意把这本书看作串连埃科创作生涯的线索,它是埃科送给这个世界的最后一份礼物,一份开放的清单,把我们引向他的其他作品,尤其是小说。但与此同时,《米兰讲稿》中的大量引文和插图,像是一张慷慨的意大利餐桌,把所有时代的作品混合在一起,形成了一场盛宴,把我们引领向别的书单,甚至别的艺术形式,比如绘画和电影。

在这些诙谐、博学的文章中,我们遇到一位知识分子,他阅读连环画,反思赫拉克利特、但丁和兰波,听卡拉·布吕尼的歌,看《卡萨布兰卡》,也追忆普鲁斯特。通过阅读,我们可以了解到一个更加立体的埃科。

(作者系图书编辑)