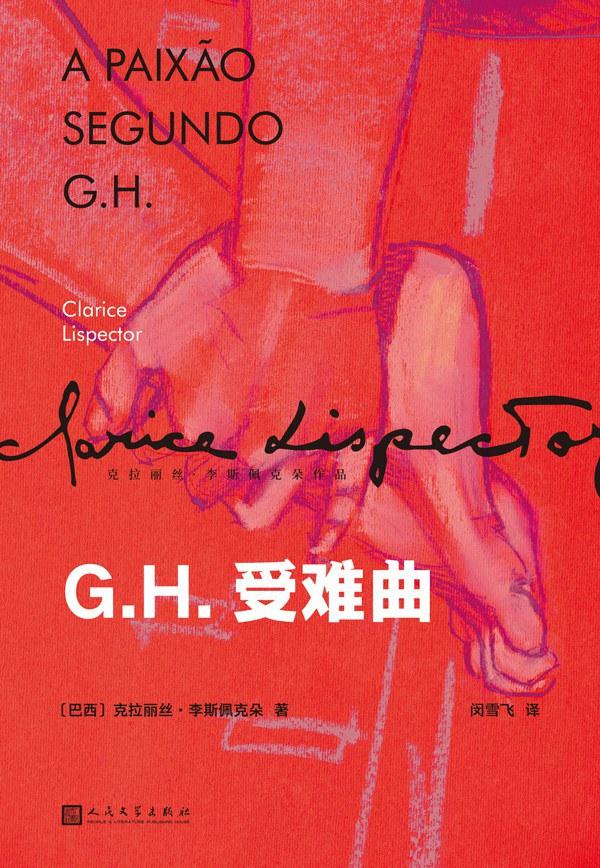

1964年,巴西作家克拉丽丝·李斯佩克朵出版了《G.H.受难曲》,这是一部关于“蟑螂”的小说,以第一人称“我”来展开叙述,是作家文学生涯中最重要的一部作品。小说颇具神秘性,被视为克拉丽丝·李斯佩克朵最难以解读的作品。但是,如果参考克拉丽丝·李斯佩克朵另一篇“蟑螂小说”《第五个故事》(收入《隐秘的幸福》小说集)的结构,那么这个故事也许可以拥有五种不同的读解方式:

第一个故事:存在与虚无

G.H.是一位业余雕塑家,住在大楼顶层的豪华公寓里。她是小说的叙述者,也是书中人物。她并没有透露真实姓名,而是自称“G.H.”,即她名字的首字母。G.H.归属于那个可以将自己的名字刻在行李箱上的群体,这些字母是她中产阶级光鲜亮丽生活的确凿证明。她将行李箱存放于走廊尽头的小房间里,那里是刚刚辞职的女佣的居所。为了维护中产阶级典型生活的整饬与有序,G.H.决定整理这个房间,然而,在关上衣柜门的那一刻,她压死了一只试图逃出的蟑螂,“一只很老的蟑螂,仿佛从远古而来”。这本是一件看似微不足道的事件,却成为了G.H.展开一场本体论体验的契机。这场体验令她原有的世界轰然倒塌,将她带离日常生活的时间和空间坐标。

在对蟑螂的观察中,G.H.感受到一种不可抗拒的召唤,渴望与她所看到的那只被压扁的昆虫产生原型认同:“蟑螂是纯粹的诱惑。纤毛,纤毛颤动着发出召唤。我也一样,我慢慢地化约成不可化约的我,我也一样拥有成千上万根颤动的纤毛,以这些纤毛,我在前行,我,原生动物,单纯的蛋白质。”G.H.渴望超越物质的界限,却不得不面对现实的残酷。这种愿望与现实之间的矛盾使她不断牺牲自己对“正常”生活的期望,追求更深层次的存在意义:“如何解释我最大的恐惧正是关乎于:存在?然而并没有另一条路。如何解释我最大的恐惧正是活其所是?如何解释我无法忍受观看,只是因为生命并非如我所想,而是另一种样子——仿佛我之前知道什么是生活一般!为什么观看成了至大的无序?”这种剧烈而深刻的内心冲突,某种程度上,构成了一种现象学意义上的存在探索。

第二个故事:生与死,或世界的起源

G.H.杀死了一只蟑螂。然而,她发现,那只蟑螂,尽管从中部切断,但依然活着。与这只虽濒死但又坚强活着的昆虫的对视造成了G.H.的痛苦:“面对这只沾染尘埃的生物,它在看着我。拿走我看到的东西:因为我以如此痛苦如此骇然如此无辜的局促看到了那一切,我看到的是生命在看着我。”G.H.的痛苦来自于她直面的并非仅仅是蟑螂,而是死亡本身,从而激起了她对生命脆弱性的反思,也是对人类命运的反思。

“蟑螂比我早了几千年,也比恐龙早很多。”考虑到蟑螂携带的时间特性,或许可以说,G.H.杀死的不仅是一只蟑螂,而是线性历史时间。凝视着这只存续远比人类更久远的物种,G.H.踏上了一场内心旅程,返回到数千年前:“几百年又几百年,我跌落进一片淤泥中——那片淤泥,不是已经干涸的淤泥,而是湿润的依然鲜活的淤泥,那片淤泥中,以一种无可忍受的缓慢,我的同一性的根脉摇曳着。”G.H.希望去追溯的不仅是自身存在的本源,更是万物的本源,即《星辰时刻》中言说的“前史之前尚有前史的前史”。

而且,蟑螂在遭受致命的一击之下依然顽强地活着,G.H.因此意识到生命与死亡是一体的:“我的生命也同死亡一样连绵不绝。生命太过连绵不绝,因此我们将它分为阶段,其中一个阶段我们称之为死亡。”生命隐含着死亡,而死亡又内在于生命,物质具有生机勃勃的自我决定能力。蟑螂流出了那团白色的“生命物质”既代表了生命的延续,也象征着死亡的不可避免。G.H.无法抵御诱惑,在如受难一般的象征性仪式中,她吃下了这团物质,从此,生与死结合在一起,或者说,物质的消亡与精神的寻求之间建立了一种连接。而当死亡不是终结而是新生的起点之时,整个故事便成为了在毁灭中创造的场景,正如G.H.说:“恐惧将成为我的责任,直到完成变身,直到恐惧变成光亮。”

第三个故事:牺牲与拯救

G.H.杀死了一只蟑螂。这只蟑螂流出了白色的“生命物质”。蟑螂与这团“生命物质”的存在对于G.H.既是危险又是诱惑,引发了她强烈的恐惧与欲望,这种矛盾的情感充分体现于书名中的“Paixão”(Passion)一词中。这个词具有双重意义:既可以是人的激情,也可以是宗教中的受难,二者统一于巨大的痛苦中所蕴藏的巨大的喜悦。这样,“吃下蟑螂”就变成了如同基督受难一般的牺牲与拯救的故事。实际上,这并非是克拉丽丝第一次“效法基督”。在短篇小说《效法玫瑰》(收入《家庭纽带》)中,克拉丽丝已经书写了一个以玫瑰为媒介的“效法基督”的故事。主人公劳拉在少女时代已经读过了《效法基督》一书,但是其行为仅仅停留在机械地模仿外部强加的“善”,最终导致了她的精神崩溃。劳拉受到玫瑰诱惑,一心占有玫瑰,但是在对表面性完美的放弃中,最终以严酷的自我牺牲,实现了自我的救赎。

基督的受难以复活为终结,而G.H.的受难暗示了个人的蜕变与内在的重生。克拉丽丝将强调信仰与救赎整体性的基督受难故事转化为G.H.的个体的心理探索,将一个线性的、有着明确的叙事结构与目的的故事转化为更为碎片化和内省的个人思考与叙述。G.H.要踏上的是一段坎坷而痛苦的旅程,这场受难需要牺牲外在和表面,以便让内在和本质浮现出来。作为最接近宇宙起源的物种,蟑螂是G.H.这场受难之旅中理想的伴侣和媒介。一个人吞下从被压扁的昆虫体内流出的白色物质是痛苦的,但G.H.必须克服这种行为造成的厌恶和恶心,因为超越痛苦是她获得救赎与启示的前提:“自身之中的救赎是指我将蟑螂的那团白色物质放入口中。”当她最终吃下这团白色物质之时,生命物质与神圣发生了共融,这是一个完全缺席与完全在场的时刻,个体的虚无化最终使其真正被吸纳到“万物”之中。

第四个故事:不洁之物

G.H.压死了一只蟑螂。在克拉丽丝的定义中,蟑螂是一种“自然动物”。所谓自然动物,就是“既不是请来的也不是买来的动物”,这个定义下的动物主要为蟑螂和老鼠,显然是两种难以让普通人产生好感的生物,或者说,两种不可能融入人类价值体系的动物。对于克拉丽丝,与老鼠与蟑螂的接触意味着“触碰不洁之物,犯了禁忌”。这种对于不洁之物的敏感,显然与克拉丽丝·李斯佩克朵的犹太人身份有关。人类排斥“不洁之物”,而“不洁之物”也拒绝驯化,因此形成了一种独特的生态,扰乱了人类与世界的秩序关系。从禁忌出发,克拉丽丝处理着人类无意或故意忽视的真实存在,意图获得出离人类中心主义的更大自由。

然而,克拉丽丝对于蟑螂和老鼠的关注,并非仅仅是倡导人类与动物和平共处的“后人类”主张,而且蕴含了对社会底层和被排斥个体的思考。在《星辰时刻》中,贫穷的玛卡贝娅与老鼠形成了类比关系,共同居住在脏污的阿克雷大街,成为了叙述者罗德里格理想世界的对立面;而在G.H.的故事里,蟑螂代表被社会忽视或边缘化的个体,有罪的“不洁之人”,是克拉丽丝必须面对的“他者”。

1964年,克拉丽丝·李斯佩克朵发表了《米纳斯人》(Mineirinho)一文,主人公是一个名叫若泽·米兰达·罗萨的盗匪,因为出生于米纳斯州,得了个“米纳斯人”的诨名。“米纳斯人”犯案累累:抢劫、袭警、三次越狱,传说中有七条命,1962年5月1日凌晨,警察射出的十三发子弹结束了“米纳斯人”罪恶的一生。

这让克拉丽丝陷入了思考,即便是一个罪无可恕的盗匪,十三枪是不是也太过越界?她这样写道:“我听到第一声和第二声枪响时感到安全的宽慰,第三声时我警醒起来,第四声让我不安,第五声和第六声让我感到羞耻,第七声和第八声让我心跳加速充满恐惧,第九声和第十声时我的嘴唇颤抖,第十一声时我惊恐地呼喊上帝的名字,第十二声时我呼唤我的兄弟。第十三声杀死了我,因为我就是那个他者。因为我想成为那个他者。”

尽管克拉丽丝从未明言,但是,1962年发表的《第五个故事》,五次杀死蟑螂的故事,应该与“米纳斯人”的十三次死亡有所关联,或许正因为此,克拉丽丝将欲语还休的第五个故事命名为“莱布尼茨和波利尼西亚之爱的超验性”。面对不洁之物与不洁之人,克拉丽丝依然希望给予他们一个爱的结局,杀戮的故事突转为她为她所爱的母鸡所写的《爱的故事》(收于《隐秘的幸福》)。

书写这只被压扁的蟑螂之时,克拉丽丝/G.H.或许想到了黑皮肤的女仆,她居住在储藏室中,那里是这座豪华公寓的贫民窟,她与蟑螂为伍,就像玛卡贝娅居住于脏污的老鼠横行的阿克雷大街上。在对蟑螂与“米纳斯人”的同情和认同中,克拉丽丝/G.H.意识到自己的存在不仅仅是个体的,而是与他者的命运紧密相连。对他者的认同使她愿意承担更多的痛苦和牺牲,心甘情愿地吃下那只肮脏的蟑螂。

第五个故事:语言与寂静

业余雕塑家G.H.压死了一只蟑螂。而在《第五个故事》中,克拉丽丝一度将死去的蟑螂命名为“雕像”。雕像是静寂的,当克拉丽丝为她的女主角选择“雕塑家”这个艺术身份之时,就已经决定了她会使用静寂——而不是语言——去表达她的思想,更确切地说,不去表达她的思想。因此,这场受难也是语言层面的:“在这场找寻开始之时,我完全不知道哪一种语言将慢慢地向我显现,以便有一天我能够抵达君士坦丁堡。”在叙述过程中,她反复遭遇语言的局限性,尽管十分努力,却发现根本无法完全传达。当声音一次次铩羽,她“第一次听到了自身的静寂、其他人的静寂和事物的静寂,并接受它,作为可能的语言”。

G.H.的体验超越于语言,人类语言无法完全描述,在与终极真实的伟大相遇时刻,在书写的末尾,G.H.那宇宙间微不足道的“我”被传送到无限的“万物”,而她依然无法理解,依然不知道在讲什么:“我永远不会明白我要说什么。因为我如何说出而不让词语对我撒谎?我只能这样羞涩地说出:生命就是我。生命就是我,我不知道我在说什么。因此,我爱。”

静寂,或沉默,或对理解和语言的放弃,是G.H.精神冒险的终点,这场冒险从恶心开始,最终达到绝对的狂喜,无差别地指向虚无,“唯有通过我的语言的失败,不可言说才能最终属于我”。

(作者系北京大学外国语学院副教授、本书译者)