□伊库塔

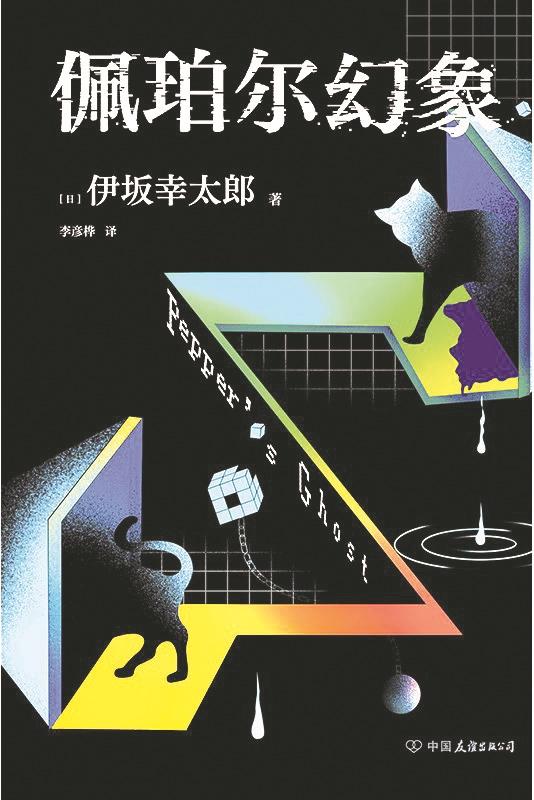

伊坂幸太郎一直以来都是一位锐意进取、不断打破常规套路的作家。在新作《佩珀尔幻象》中,伊坂再度展开了自己的文学实验。小说标题“佩珀尔幻象”指的是一种在舞台上尤其是某些魔术表演中巧妙给观众制造“幻觉”的技术,而伊坂也确实在本书中制造了结构和意义的二重幻象。他大胆采取了嵌套融合的新结构并融入了尼采的哲学理论等新元素,并借此深入探讨了“身处痛苦中的人该如何找到生存意义”的经典命题。

埃舍尔的错觉画

本作采用了经典的双线叙事结构:第一条线的主角是拥有未来视能力的檀老师,他成功帮助自己的学生避免了动车事故,却反遭怀疑;另一条线则是以“俄罗斯蓝猫”和“美国短毛猫”为代号的二人组,他们利用自己不凡的身手陆续惩戒虐猫爱好者。第二条线同时也是檀老师的学生鞠子所创作的小说,从这个角度说,本作也是一部典型的“作中作”类型作品。

随着“俄罗斯蓝猫”开始质疑自己是否只是小说中的角色,这部小说的本质才展现在读者面前——一部元小说。“俄罗斯蓝猫”和“美国短毛猫”频频打破第四面墙和创作出自己的作者直接沟通,让人联想到经典元小说《雅典谋杀案》。考虑到这里仍然存在着檀老师这个书中世界作为缓冲层,这两个处于最里层的角色还没有真正触及到书本外的读者。

伊坂的野心没有仅止于此。小说发展到中期,檀老师居然被原本应该只是小说中角色的“俄蓝”和“美短”所搭救,原本嵌套结构的作中作被压缩到了同一个平面。读者感叹于误导的精妙之外,也不免对小说中的角色是否会继续入侵现实乃至于自己是否也只是小说中的虚构人物产生怀疑。

比起“佩珀尔幻象”,伊坂这次运用的结构其实更像荷兰画家埃舍尔的错觉画。埃舍尔擅长利用视错觉让两个本不可能连在一起的图形处于同一平面,他的经典画作也曾出现在伊坂的另一部小说《华丽人生》的卷首。错觉画利用三维与二维的变换,而本作的震撼魔术亦是依赖于维度的变换。

檀老师所处的外世界以及“俄蓝”和“美短”所处的内世界原本应当是毫无交集的两个维度,就像楼梯被截断的两层楼。“俄蓝”和“美短”却在悄无声息之下循着不存在的楼梯从低维楼层抵达了高维楼层,这让我们读者所处的更高维的楼层也显得岌岌可危,随时会被突破。

伊坂幸太郎的作品之间其实存在隐藏的关联性,很多作品都是前作文学实验的延伸。《佩珀尔幻想》和伊坂的另一部作品《sos之猿》存在许多相似之处,二者都采取了双线叙事和作中作,也都用到了角色的超能力。在《sos之猿》中,伊坂实验了两个维度的因果倒置。而在这一创作过程中,伊坂就已经想到了利用维度变换模糊现实与虚构边界的点子,并最终在本作中予以实施。

关于作中作为何会和作品世界直接相连,伊坂准备了一个似是而非的答案——“俄蓝”和“美短”的故事是鞠子根据亲身经历的事件为原型创作的,檀老师遇到的正是这两个角色的本尊。如果回到前文再仔细研究这个维度叙述性诡计的伏笔不难发现,事实上以“俄罗斯蓝猫”为题的小说章节在与檀老师接触这个情节之前就已经实际发生于檀老师所在的外世界而非仅存在于鞠子的小说中。鞠子无法预知两名猎人后续惩戒恶德恶美等故事,而这几个章节也没有像之前几章一样作为小说片段得到檀老师的评价,这些巧妙的伏笔暗示了真实的故事早已被打乱穿插在了小说中。

以上的解释只是隐于字里行间,从头至尾都没有得到强力的验证,这也是伊坂有意为之。他将真相模糊处理,并反过来充分活用这层虚构性。在后续的檀老师线里,“俄蓝”和“美短”依然真名未知,相貌模糊,个性鲜明异常。两人夸张的形象完全符合虚构角色的特征,仿佛真是从鞠子小说里跳出来的。这么处理的优点也在小说后期体现了出来。每当剧情停滞时,这两个角色总会以悠闲的态度和夸张的武力解围,强行推动剧情发展。这两个角色的行为原本在任何小说中都可能显得突兀,但唯独在此处读者可以自然地接受。前期塑造的天马行空、随心所欲的形象以及虚构中的虚构的概念让这两个角色的一切夸张行为得到了合理化,还能给人一种“果然是小说中的小说”的感觉。

永恒轮回的人生

伊坂在后记里写到本作的灵感源泉来自于尼采的《查拉图斯特拉如是说》。伊坂在本书中引用的是尼采“永恒轮回”的理论。该理论驳斥了西方宗教关于上帝创世和人死后将会升入天堂的说法。尼采提出了一套非线性的世界观,即世界以及人生都只是在不断重复自己,无限的循环往复。

这个理论实则存在虚无主义的陷阱。一旦默认了世界是无限循环的,那人生中经历的痛苦也将无限轮回。人一旦意识到不再有希望、慰藉与救赎的存在,就容易陷入虚无。书中的野口一伙进行爆炸恐怖袭击的原初动机就在于此。野口一伙人都因为“钻石咖啡厅”恐怖袭击事件失去了亲人,他们通过频繁聚会来疗愈和淡忘伤痛,压抑自杀与复仇的念头。然而,他们偶然读到了尼采的“永恒轮回”理论,加上互助会的一员再次遭遇不幸彻底让他们陷入了迷惘与绝望。

对于这些互助会的成员来说,他们连续横遭不幸,至今为止的人生中仅有痛苦。如果相信尼采的理论且什么也不做,那不仅之后的人生也充满痛苦,甚至死后还要一遍又一遍在轮回中重复这些痛苦。“永恒轮回”是个无解的怪圈,一个加强版的宿命论。不仅束缚了所有成员,也推动了他们展开计划。

尼采最初提出这套理论时究竟是倾向于虚无主义还是其他的理念,如今已经难以考据,但伊坂对此的解读毫无疑问是积极正面的。伊坂在本书中以“永恒轮回”为前提思考问题,更像是一种思维实验。若是在如此极端严苛的条件下(“永恒轮回”理论真实存在,且至今为止的人生痛苦),人都能找到活下去的理由,那还有什么情况是无法生存下去呢?

为此,伊坂努力寻找解法,并在故事的最后以“佩珀尔幻象”的形式呈现在读者面前——互助会并非真的要进行爆炸恐怖袭击,而是借由这次事件来警醒警方,同时给至今为止的人生留下意义和快乐。书中提到如果有一个足够大的幸福瞬间存在于人生中,就能赋予人进入永恒轮回再次经历这次人生的勇气。这便是伊坂提供的极端解法,哪怕人生的百分之九十九是痛苦,只要还有百分之一是意义与快乐,就值得再来一次。

书中的设定环环相扣,主人公檀老师的超能力——预演也和“永恒轮回”有不小的关联。檀老师以及同样拥有这份能力的父辈一直被这份能力所诅咒,一旦利用这份能力帮助他人,自己就容易陷入麻烦,但不使用这份能力,任凭别人陷入不幸则会产生强烈的负罪感和悔恨感。在小说的最后,檀老师犹豫不决时,他再次想起了尼采的永恒轮回。如果在此止步不前,未来再一次经历这段人生时还有再做出另一种选择的勇气吗?到达人生终点时真的能坦然地说出再来一次吗?如果这次不改变,而今后的人生都是循环,自己将永远裹足不前。在这股气势的驱使下,檀老师改变了自己和他人的命运。

不同于尼采最初版本中的无法变化的永恒轮回,伊坂设定了预演能力虽然诞生于永恒轮回,却能实在地改变人生。伊坂这种打破宿命论的方式,也是一种个人意义上对尼采理论的积极解读。伊坂更愿意相信尼采提出的是为了鼓励大家更积极地面对自己的人生,珍惜每一刻。倘若当下的每一个决定其实都是可以改变人生的,人即使存在于循环中也可以通过自己的每一次抉择去无限逼近幸福。

(作者系书评人,浙江大学遥感系博士生)