小胡同,四合院,这是老北京的建筑特色;京片子,家常话,构成了京城的人文特色。现如今,随着城市建设的发展,很多老北京人住进了高楼大厦,心里却时常还在咂摸着小胡同大杂院的日子,留恋老街坊之间的邻里情。

我是在大杂院里长大的孩子,“远亲不如近邻”这句话,没人比我体会得更真切。我11岁那年,母亲就因病去世了,我和父亲相依为命,日子过得很狼狈。有一天父亲加班,很晚了还没回家,街坊张大妈看我在院子里坐不是站不是,饿得没着没落的,就把我领到她屋里,问道:“饿了吧?”我带着哭腔应了一声。张大妈二话不说,用凉开水过了碗米饭,又舀了两大勺芝麻酱,加了勺白糖,和在一起拌匀,递给我说:“先垫补垫补吧。”

这顿饭我吃得那叫香,狼吞虎咽连吃三大碗,不但把张大妈的晚饭全吃了,连她攒了半年的芝麻酱也一扫而空。那以后,米饭拌芝麻酱加白糖成了我小时候的最爱,至今想起来还馋得慌。

父亲每天上班,家务事就全交给了我,缝缝补补的活儿也得学着干。西屋的李婶看我在缝衣服时剐出的口子,不由分说抢过来:“你这针脚太大了,不结实,我来吧。”她补的针脚又密又平整,我始终也没学会。

我参加工作的第二年,父亲患脑血栓住院。我每天夜里陪床,白天还要上班,后院关家的二儿子小全就主动相帮,白天给我父亲喂水喂饭、接屎接尿、洗脸擦身,把老人照顾得周周到到。父亲住了一个来月院,出院那天,小全蹬着平板三轮车把他接回家。我掏钱给小全,他憨厚地笑笑说:“见外了。”根本不接。

我结婚那天,在院里搭起大棚招待来贺喜的亲友。父亲当时已瘫痪在床,躺在外屋很不方便。街坊赵大哥说:“先把老爷子抬我屋里吧,我帮着照看,你忙你的。”晚上酒席散了我去接父亲,赵大哥已经把老爷子打理得清清爽爽,我和新婚妻子感动得红了眼圈儿。

那些年院里街坊们就像一家人,守望相助,互通有无,双职工家庭从来就没有后顾之忧。逢年过节,各家主妇都端着自家做的好吃的串门儿,平常也是熟透的葡萄、茄子、西红柿、丝瓜、豆角往来不断。彼此之间的那分亲呀,特别令人感动。

寒来暑往,转眼几十年过去,大杂院要改成博物馆,老街坊们纷纷搬走了。然而每当发小儿相聚,都是不称大号只叫小名,聊的还是大院里的事——月朗风清的夜晚,蛐蛐儿和蝈蝈儿叫成一片,董二爷拿着脸盆和手电筒在院子角抓蝎子,李大妈在葡萄架下给孩子们说古论今讲故事……

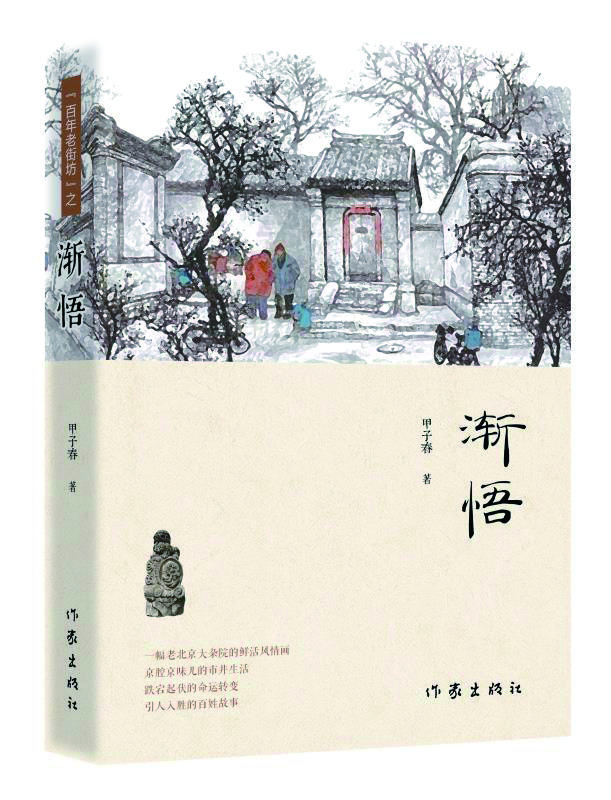

这些温馨的记忆,就像一坛老酒,时间越长,味道越醇厚,它们促使我提笔创作长篇小说三部曲“百年老街坊”。2015年,第一部《淡忘》出版。2019年7月,第二部《渐悟》由作家出版社推出。

人的一生,从青年到老年路途遥远,人恰似远行中的一叶轻舟,沿途总会遇上狂风暴雨、激流险滩,只有把持住正确的航向,一路克服挫折,才能到达胜利的彼岸。即使固守原地,也是不进则退,人生终将暗淡无光。《渐悟》中十几个主要人物的命运都很坎坷:常小虎伤害过他的养母高小燕,逼得高小燕跳了河;孙福原本是个公子哥,从小锦衣玉食娇生惯养,可他爸爸孙有财抽大烟败了家,迫使他为饭辙忙活,沾染了一身邪气;大武生秦老板的小儿子秦玉为养家糊口下煤窑,遇上塌方,险些被砸成了废人;赵武在改革开放后靠耍嘴皮子满大街侃大山赚钱,帮人倒汇时险些上当受骗;印尼华侨大龙靠着精明能干和老街坊的帮助发家致富,却在投机炒房时资金链断裂,赔了10个亿;大庆是个经营“四大鸣虫”的小老板,已经是最先富起来的那一拨人,然而看到街坊杨明在股市上赚了500万后眼红了,卖房入市,其赌博的心态犯了股市大忌,险些倾家荡产……这些人物都领略尽世间百态,经历了一番痛苦的渐悟过程,从而勾勒连缀出一个个跌宕起伏、引人入胜的百姓故事。

“百年老街坊”系列意在述说北京老百姓的百年生活史。虽说近百年来世事变幻,草根百姓常受命运播弄,只能跌跌撞撞地随时代而行,但只要对美好生活的憧憬和追求不变,终能悟得真谛,苦尽甘来。继《淡忘》《渐悟》之后,第三部《圆梦》正在创作中,梦圆人圆,家国两圆。我要把这套书献给曾朝夕相处的老街坊们,和他们一起重温那段难忘的岁月。